本文

ぐんま犬猫パートナーシップ制度 登録等のご案内

ぐんま犬猫パートナーシップ制度の、登録事業所になりませんか?

群馬県内(中核市を含む)の第一種動物取扱業の事業所が対象です。

この制度は、県の基準を満たす事業所を登録し、県と中核市が行う適正飼養の普及等の施策に協力を得ることで、適正に最後まで飼える飼い主を増やし、殺処分の減少に繋げていく制度です。

制度の概要については「ぐんま犬猫パートナーシップ制度」のページをご確認ください。

また、登録のご案内の動画(tsulunosポータルサイト)<外部リンク>も公開しております。

パートナー事業所での販売時説明のイメージ

Q(質問)1 パートナー登録すると、県は何をしてくれますか?

A(回答)1 パートナー事業所のPRをします。

パートナー登録事業者一覧を「ぐんま犬猫パートナーシップ制度」に掲載(掲載を希望しない事業所を除く)して公開するほか、動画等のメディアを利用してPRしていきます。また、登録を示すステッカーやポスターを作製し、パートナー事業所に提供します。ステッカーは対候性のある素材ですので、入口扉等の屋外にも貼ることができます。

パートナー登録を示すステッカーとポスター

Q(質問)2 パートナー登録の基準はどのようなものですか?

A(回答)2 全ての事業所に共通する登録基準のほか、犬猫販売事業所を対象とした登録基準があります。

登録基準は「ぐんま犬猫パートナーシップ実施要領(このページの下部に掲載あり)」に定められています。以下に登録基準を抜粋して紹介します。

なお、犬猫販売業とそれ以外の業の、複数の登録をもつ場合は、犬猫販売業の基準を満たす必要があります。

全ての事業所に共通する登録基準

- 群馬県の依頼に基づき、犬猫の適正飼養の普及や譲渡推進に関する以下の事項について、1つ以上実施すること。

- 飼い主に対して、適正飼養を継続して指導する

- 適正飼養の普及等に関するチラシ等を事業所に設置する

- 適正飼養の普及等に関するチラシ等を顧客に配布する

- 県が提供する適正飼養の普及等に関する情報を、事業所のホームページ等に年1回以上掲載する。

- 「ぐんま犬猫パートナーシップ事業所登録証(通称パートナー証/様式2)」及び、本制度の登録を示すポスター又はステッカーを、顧客から見やすい場所に掲示すること。

- 申請者及び事業所が、狂犬病予防法、動物愛護管理法、群馬県動物の愛護及び管理に関する条例(※)等の関係法令を遵守していること。

※ 前橋市及び高崎市に所在する事業所の場合は、それぞれ前橋市又は高崎市の同条例に読み替える。

犬猫販売事業所は、更に以下の登録基準があります

- 犬猫を販売する際は、飼い主に対して以下の項目を「ずーっといっしょ誓約書(参考様式1)」等により誓約を交わした上で販売すること。

- 飼養可能な住宅に居住していること

- 終生飼養すること

- 万一飼えなくなった際には、責任を持って新たな飼い主を探し、安易に放棄しないこと。

- 犬猫の販売前に、飼い主に対して、「ぐんま犬猫パートナーシップ事業所適正飼養説明項目(実施要領別紙1)」に記載する事項の説明を十分に行うこと。

- 犬猫へのマイクロチップ装着及びその登録について、法令に基づいて取り扱うとともに、新しい飼い主へ丁寧に説明し、普及のための周知を行うこと。

Q(質問)3 パートナー登録の手続き窓口はどこですか?

A(回答)3 群馬県 食品・生活衛生課です

郵送、電子メール、窓口での提出が可能です。

なお、第一種動物取扱業の各種申請と同時の場合は、第一種動物取扱業の対応窓口である、群馬県動物愛護センター、前橋市保健所、高崎市保健所で受け付けることもできます。

Q(質問)4 この制度は何に定められていますか?

A(回答)4 以下の要綱・要領に定められています

ぐんま犬猫パートナーシップ制度実施要綱(PDF:127KB)

ぐんま犬猫パートナーシップ制度実施要領 (PDF:122KB)

【実施要領別紙1】ぐんま犬猫パートナーシップ事業所適正飼養説明項目(PDF:165KB)

【更新情報】

令和4年2月27日、ぐんま犬猫パートナーシップ制度実施要領の一部を改定しました。

令和4年度のマイクロチップ装着等義務化を受け、犬猫販売事業所の登録基準の表現等を修正したほか、以下に掲載する様式の一部を修正しました。

Q(質問)5 申請等の様式はどうやって入手できますか?

A(回答)5 以下よりダウンロードしてご利用ください

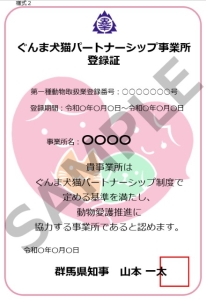

なお、【様式2】ぐんま犬猫パートナーシップ事業所登録証(パートナー証)等、県が発行する様式はダウンロード不可、又はPDFのみのアップロードとなります。

パートナー証のサンプル画像は次のとおりです。登録した事業所に交付します。お客様から見やすい場所に掲示してください。

【様式2】パートナー証のサンプル

新規登録

登録申請書(様式1)に必要事項を記入し、食品・生活衛生課へ提出してください。メール、郵送、窓口での提出が可能です。

審査・現地調査ののち、登録基準を満たしているか確認の上、登録となります。現地確認の日程調整のご相談等にはメールを積極的に利用させていただきますので、ご承知おきください。

登録とならなかった場合は否登録決定通知書(様式3)が送付されます。

パートナー登録は無料で、登録期間の満了日は第一種動物取扱業の登録満了の日と同日となります。

Wordで入力する場合は、チェック箇所をクリックすると、チェックマークに切り替わります。

【様式1】ぐんま犬猫パートナシップ事業所登録申請書 (Word:28KB)

【様式1】ぐんま犬猫パートナシップ事業所登録申請書 (Word:28KB)

【様式1】ぐんま犬猫パートナシップ事業所登録申請書(記入例) (PDF:180KB)

【様式3】ぐんま犬猫パートナーシップ事業所否登録決定通知書(PDF:68KB)

犬猫販売業の方は、販売時説明の際には【参考様式1】ずーっといっしょ誓約書をご利用ください。

【参考様式1】ずーっといっしょ誓約書は、同様の内容を誓約するものであれば、独自の様式を使用してもかまいません。

【参考様式1】ずーっといっしょ誓約書(Word:190KB)

登録の更新

登録機関満了後もパートナー登録の継続を希望する場合は更新申請書(様式4)を提出してください。。

提出先は第一種動物取扱業の窓口と同様で、現地調査も第一種動物取扱業と同時に行います。

Wordで入力する場合は、チェック箇所をクリックするとチェックマークに切り替わります。

【様式4】ぐんま犬猫パートナーシップ事業所登録更新申請書 (Word:23KB)

【様式4】ぐんま犬猫パートナーシップ事業所登録更新申請書 (PDF:60KB)

登録情報の変更

メールアドレスやホームページアドレス、適正飼養の普及等について実施できる項目、事業所の名称に変更があった場合、登録変更届(様式5)に必要事項を記入し、食品・生活衛生課へ提出してください。

事業所の名称変更の届があった場合は自動的にパートナー証の再交付を行いますので、変更前のパートナー証を返却してください。

Wordで入力する場合は、チェック箇所をクリックするとチェックマークに切り替わります。

【様式5】ぐんま犬猫パートナーシップ事業所登録変更届 (Word:25KB)

【様式5】ぐんま犬猫パートナーシップ事業所登録変更届 (PDF:78KB)

パートナー証の再交付

パートナー証を紛失、破損等してしまった場合は、再交付申請書(様式6)に必要事項を記入し、食品・生活衛生課へ提出してください。

WORDで入力する場合は、チェック箇所の四角を黒塗りの四角■に置き換えるなどしてマークしてください。

【様式6】ぐんま犬猫パートナーシップ事業所登録証再交付申請書 (Word:20KB)

【様式6】ぐんま犬猫パートナーシップ事業所登録証再交付申請書 (PDF:51KB)

登録をやめる・登録取消

登録基準を満たさなくなった時や、第一種動物取扱業を廃業した時、その他パートナー登録をやめる必要が生じた時は、登録辞退届(様式7)に必要事項を記入し、食品・生活衛生課へ提出してください。

WORDで入力する場合は、チェック箇所の四角を黒塗りの四角■に置き換えるなどしてマークしてください。

また、パートナー登録の更新を行わなかった場合等、県は登録取消通知書(様式8)により登録を取り消しますので、パートナー証を返却してください。

【様式7】ぐんま犬猫パートナーシップ事業所登録辞退届 (Word:20KB)

【様式7】ぐんま犬猫パートナーシップ事業所登録辞退届 (PDF:49KB)

【様式8】ぐんま犬猫パートナーシップ事業所登録取消通知書 (PDF:60KB)

Q(質問)6 ロゴマークを広告等に利用することはできますか?

A(回答)6 パートナー登録した事業所に限り、利用許諾の申請をすることができます。

以下の利用許諾に関する取扱要領の内容をよくご確認の上、申請書を食品・生活衛生課へ提出してください。

更新の様式はないため、期間満了後も継続して利用許諾を受けたい場合は、再度申請書を提出する必要があります。

ぐんま犬猫パートナーシップ制度ロゴマークの利用に関する取扱要領(PDF:232KB)

【許諾様式1】ぐんま犬猫パートナーシップ制度ロゴマーク利用申請書(Word:27KB)

【許諾様式1】ぐんま犬猫パートナーシップ制度ロゴマーク利用申請書(PDF:98KB)

【許諾様式2】ぐんま犬猫パートナーシップ制度ロゴマーク利用変更申請書(Word:27KB)

【許諾様式2】ぐんま犬猫パートナーシップ制度ロゴマーク利用変更申請書(PDF:73KB)

Q(質問)7 犬猫パートナー通信というものが届きましたが、これは何ですか?

A(回答)7 パートナー事業所の皆様とそのお客様へ、群馬県から定期的に適正飼養などに関する情報をお知らせするためのものです。

詳細はこちらの犬猫パートナー通信についてのページをご覧ください。

バックナンバーのデータも掲載してありますので、必要に応じてご活用ください。

窓口について

ぐんま犬猫パートナーシップ制度に関する窓口は食品・生活衛生課です。第一種動物取扱業に関する窓口は、前橋市と高崎市を除く群馬県内の事業所は群馬県動物愛護センター、前橋市内は前橋市保健所、高崎市内は高崎市保健所となっています。