本文

群馬県交通安全条例の一部改正について

1 知事メッセージ動画

自転車保険編

「自転車保険の加入義務化(群馬県公式YouTubeチャンネル)<外部リンク>」に関する動画です。

知事メッセージ動画(自転車保険編)

自転車ヘルメット編

「自転車ヘルメット着用の努力義務化(群馬県公式YouTubeチャンネル)<外部リンク>」に関する動画です。

知事メッセージ動画(自転車ヘルメット編)

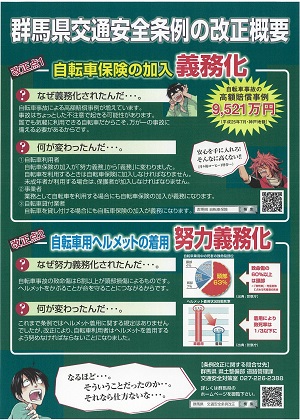

2 改正のポイント

(1)自転車保険加入の義務化

全国的に自転車が加害者となる高額賠償事案が発生していることに鑑み、誰もが手軽に利用することができる自転車だからこそ、安心して利用できるよう、令和3年4月1日から自転車保険の加入を義務化しました。

※ ここでいう自転車保険とは、自転車の利用によって他人の生命又は身体を害した場合における損害を填補するための保険又は共済をいいます。

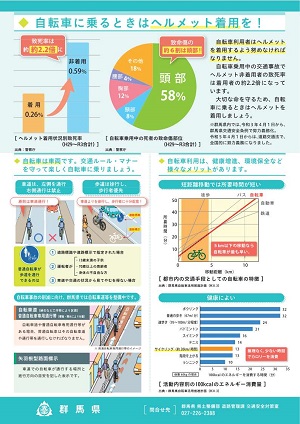

(2)自転車乗車用ヘルメット着用の努力義務化

- 自転車による事故の致命傷は約6割が頭部損傷によるもので、ヘルメット着用が死亡・重傷事故を防ぐことは明らかであることから、令和3年4月1日から自転車運転者及び同乗者(幼児用乗車装置に同乗させる場合)に自転車乗車用ヘルメットの着用を努力義務化しました。

- 道路交通法の改正により、自転車運転者及び全ての同乗者にヘルメットを着用させることが努力義務化されることから、国に準拠して、令和5年4月1日から同乗者(全ての同乗方法)のヘルメット着用を努力義務化しました。

自転車ヘルメット着用啓発ポスター(群馬県出身モデル 加藤ナナさん)

自転車ヘルメット着用啓発チラシ裏面

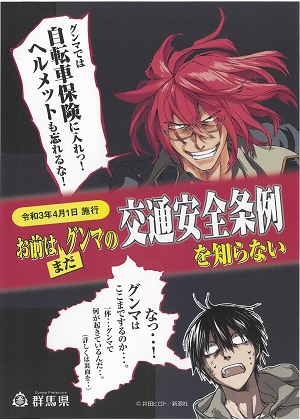

群馬県交通安全条例の一部改正チラシ表面

群馬県交通安全条例の一部改正チラシ裏面

- 自転車ヘルメット着用啓発ポスター(PDFファイル:721KB)

- 自転車ヘルメット着用啓発チラシ (PDF:999KB)

- 群馬県交通安全条例一部改正チラシ(PDFファイル:685KB)

- 群馬県交通安全条例一部改正チラシ(ポルトガル語)(PDFファイル:504KB)

- 群馬県交通安全条例一部改正チラシ(ベトナム語)(PDFファイル:1.41MB)

- 群馬県交通安全条例一部改正チラシ(英語)(PDFファイル:526KB)

- 群馬県交通安全条例一部改正チラシ(中国語簡体字)(PDFファイル:577KB)

- 群馬県交通安全条例一部改正チラシ(中国語繁体字)(PDFファイル:612KB)

- 群馬県交通安全条例一部改正チラシ(スペイン語)(PDFファイル:427KB)

3 公布・施行日

(1)自転車保険加入の義務

- 公布 令和2年10月20日

- 施行 令和3年4月1日

(2)自転車乗車用ヘルメット着用の努力義務

自転車運転者及び同乗者(幼児用乗車装置に乗車させる場合)の着用努力義務

- 公布 令和2年10月20日

- 施行 令和3年4月1日

同乗者(全ての同乗方法)の着用努力義務

- 公布 令和5年3月22日

- 施行 令和5年4月1日

※ 道路交通法の改正により、自転車運転者及び全ての同乗者にヘルメットを着用させることが努力義務化されることから、国に準拠して改正したもの。

4 具体的な改正内容について

(1)自転車保険の加入義務

自転車保険への加入・第9条の3関係

- 自転車利用者(未成年者を除く。)は、その自転車の利用に係る自転車保険に加入しなければなりません。

- 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、その自転車の利用に係る自転車保険に加入しなければなりません。

- 事業者は、その事業の用に供する自転車の利用に係る自転車保険に加入しなければなりません。

- 自転車の貸付けを業とする者は、その貸付けの用に供する自転車の利用に係る自転車保険に加入しなければななりません。

自転車保険に関する情報提供等・第9条の4関係

- 自転車を販売する者は、購入者に対し自転車保険加入の有無を確認するよう努めなければなりません。その際、購入者が自転車保険に加入していることが確認できなかった場合は、自転車保険に関する情報を提供するよう努めなければなりません。

- 学校等を設置し、又は管理する者は、通学に自転車を利用している児童及び生徒に対し、自転車保険加入の有無を確認するよう努めなければなりません。その際、児童及び生徒が自転車保険に加入していることが確認できなかった場合は、児童及び生徒並びに保護者に自転車保険に関する情報を提供するよう努めなければなりません。

- 県は、自転車保険の加入を促進するため、関係団体と連携して、自転車保険に関する情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとします。

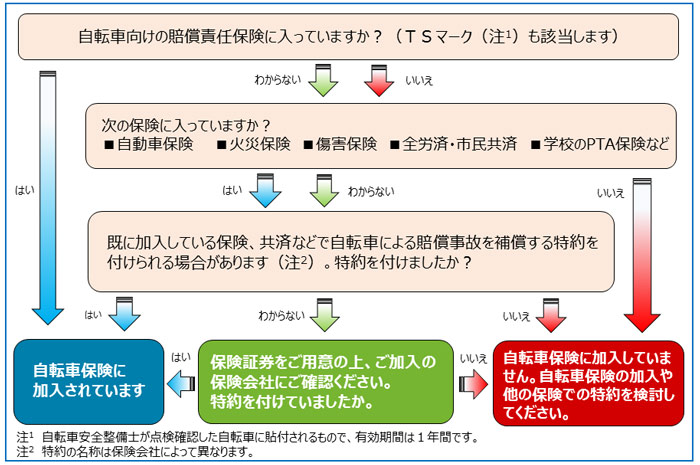

まずは、下の「自転車保険加入チェック表」で、自分自身が自転車保険に加入しているかチェックしてみましょう。

自転車保険に加入していないことが分かった方や高額賠償に対応する保険に変更したいと考えた方は、「対人賠償額1億円以上、示談交渉付き」という群馬県が設けた基準を満たした民間保険会社の自転車保険を紹介しています。

自転車保険加入チェック表

群馬県が認定した自転車保険はこちらから(ぐんまちゃんをクリックすると県ホームページ「自転車保険に加入しましょう」のページに移動します)

「群馬県自転車保険認定制度」による自転車保険の認定はこちらから(損害保険会社向け、県のホームページ「民間企業と連携して自転車保険の加入促進を図ります」)

(2)自転車乗車用ヘルメット着用の努力義務

乗車用ヘルメットの着用・第9条の2関係

- 自転車利用者は、乗車用ヘルメットを着用するように努めなければなりません。

- 自転車利用者は、自転車に他人を同乗させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。

- 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。

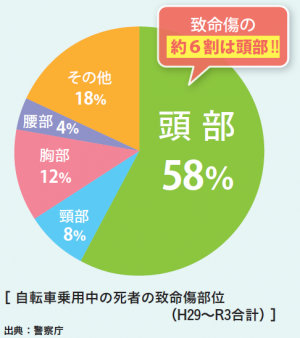

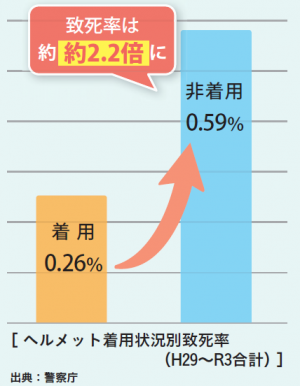

下の図のとおり、自転車乗用中の致命傷部位は、頭部が約6割を占めています。また、乗車用ヘルメットを着用していないことで、致死率は約2.2倍になるとの統計もあります。自転車事故に対しては、頭部を守ることがとても大切です。

自転車乗用中の死者の致命傷部位

ヘルメット着用状況別致死率

5 改正条文

改正条文と新旧対照表は、下のpdfファイルをダウンロードしてください。