本文

岡田 成雄さん

所在地 桐生市

受賞年度 平成25年

卓越した縫製技能をもち、「共衿の廻し掛け縫い」と呼ばれる技法を考案した。

これは、熟練技能が必要な縫製箇所を若年技能者でも早く綺麗に仕立てながら、縫製時間の短縮ができる技法である。

和服仕立職 岡田 成雄 さん

技術は父と母から教わった。だから今がある

「技術は父と母から教わった」

織物の古い歴史を持ち『西の西陣、東の桐生』と呼ばれた桐生市で、和裁技術の研究開発と後進指導に尽力しているのは、和服仕立て職の岡田成雄さん。平成7年には和裁専門学校『群馬和裁専門学院』を設立し、これまでに200名以上が卒業し、和裁の道に進んでいる。技能五輪、技能グランプリにおいて輝かしい実績を誇り、日本の伝統文化である着物の美しさを守るべく若い世代に技術を伝えている。

「技術は父と母から教わった。だから今がある。」と語る岡田さんは、岡田和裁研究所の創設者である父 五三さんと親子二代での受賞となった。昭和57年に第1回技能士全国技能競技大会(技能グランプリ)出場へ向けての特訓のときに『共衿(ともえり)の廻し掛け縫い』という技法を考案した。「限られた時間の中で綺麗に仕上げるために考えた。」というこの技術は、着物の衿と共衿を美しく仕立てる技法である。この技法は後進指導に活かされ、全国の講習会で公開し、業界全体の発展に貢献している。

父の意志を受け継ぐ

技術の継承

和裁の職人であった父を見て「毎日夜中まで仕事しているし、このような仕事はやりたくないな。」と一度は一般企業に勤務したが、「父の着物作りの技術を残していかなければいけない。」と考えを改め、一般企業を退社後、東京に修行に行き、昭和45年に父が創設した研究所で働き始めた。

現在は岡田さんの父 五三さんの意志と技術を継承し、支えているのが家族である。『群馬和裁専門学院』の講師陣は理事長の岡田さんをはじめ、校長の妻 恵子さん、副校長で研究所所長である息子の和浩さん夫婦が講師として所属し、親子三代で家族一丸となり着物作りの技術の継承と後継者の育成を行っている。

教室に入ると作業に真剣な生徒さん達の顔が並んでいる。対照的に優しい空気が辺りを包んでいる。生徒さんからは「アットホームな学校」という言葉が出る。技術の継承だけでなく、人と人との繋がりを大切にしている校風であることが感じ取れる。

夫婦二人三脚で

夫婦二人三脚

忙しい日々の中、時間がある時は妻と一緒に山歩きに出かけるという岡田さん。日頃の運動不足解消と、写真を撮りながら風景や花々を見ることで着物の美へのイメージを膨らませているという。結婚してすぐに研究所の寮に下宿する生徒達との生活が始まったという岡田さんの隣で笑顔の妻 恵子さんが当時の様子を振り返る。「今は生徒数が少ないが、当時は多い時で50名以上在籍していて教室が一杯になってしまうほど。大変だとは思わなかったが、生徒達は大変だったのでは。」と、自分のことより当時の生徒達のことを思いやる。当時は若い子が親元を離れて寮生活を始めるという事は大変で、”はたき”のたたき方から教え、掃除・洗濯・食事の支度ができるように教えたという。「若い時に苦労した子はいざという時に力を発揮する。」と恵子さん。当時は岡田さんが和裁の技術を教え、恵子さんが生活の基本を教えていた。現在では寮は閉鎖され下宿している生徒はいない。岡田さんは「寮がなくなって楽になったのは女房ではないか。」と妻を労っていた。

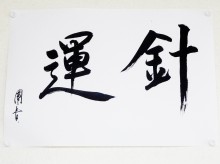

運針:うんしん

教室の壁に掲げられている書

教室の壁に『運針』の漢字2文字が掲げられている。普通で言う『波縫い』の意味であるという。和裁において基本中の基本である。「基礎ができれば次に繋がる。初心に戻ることができる。運針がしっかり出来ることが着物をしっかり作ることに繋がる。」と語る岡田さんは、今後も後継者の育成に尽力していき、若い世代・生徒達には目標を持って、資格を取得し成長してほしいと後継者の成長と業界全体の発展を考え続けている。

「もっと和裁というものに目を向けてくれる人を増やしたい。全国の”和裁人口”が増えるということは、”着物人口”が増え、そして”着物”の需要が増える。」

若手技能者に向けてのメッセージ

「一つのことができることがすべてに通じる。」

「初心・基礎を大切に。」

「基礎ができれば次につながる。初心に戻ることができる。」

「壁にぶつかったときは基本に戻りなさい。」

「教えてもらうのではなく、自分で考えて早くできる方法を考える。」