本文

青木 蓼華さん

所在地 渋川市

受賞年度 平成25年

日本画を基礎にした創作彫像こけしの技術を確立。全て手作業で木地から選び、何十もの工程を経て仕上げるもので、日本画特有の気品、優雅、優しさ、温もりなどを生み出す技法に卓越している。

創作木人形 青木 蓼華 さん

日本画の気品・優雅・優しさ・温もり

作品をたくさん残したい

全国シェアの約7割を誇るといわれている全国有数の「近代こけし」の産地である群馬県で、渋川市内に工房を構え、一品ものの美術工芸品「創作こけし」を制作しているのは、創作木人形作家の青木蓼華さん(本名:トシ子)。

「みなさんが温かい気持ちになるような、みなさんに好かれるような作品をたくさん残していきたい。」と語る青木さんは、日本画を基礎とした創作彫像こけしの技術を確立し、すべて手作業で木地から選び、何十もの工程を経て作品を仕上げる。日本画特有の「気品、優雅、優しさ、温もり」などを生み出す技法に卓越している。青木さんの手から生まれた作品達は全国こけし展や群馬県こけし展において内閣総理大臣賞4回、経済産業大臣賞12回、農林水産大臣賞6回、文部大臣賞2回、運輸大臣賞2回、群馬県知事賞12回、渋川市長賞7回など数多く受賞している。

画号:蓼華

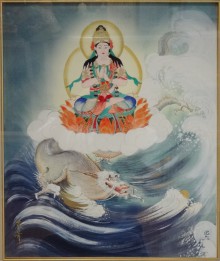

青木さん直筆の大日如来

青木さんの名前の「蓼華」(りょうか)には思い出のエピソードがある。青木さんが20代の頃に日本画家を目指し日本画の巨匠:川合玉堂画伯門下の野沢蓼州(りょうしゅう)画伯に弟子入りしようと訪ねるが、「弟子は取らん」と門前払いされる。諦めて帰ろうとしたときに蓼州画伯の妻に声を掛けられ、そこから3日間、高齢で身体の不自由な妻と半身不随であった蓼州画伯の身の回りの世話をし、それがきっかけで蓼州画伯から「よし、お前を弟子にしよう。」と言われ弟子入り。野沢蓼州画伯は、川合玉堂画伯から「蓼州」と「蓼華」の二つの画号を頂いていたという。その日本画を学んだ師匠:蓼州画伯から賜った画号が「蓼華」であるといい、今でも愛着を持ってこの「蓼華」の名前で通しているという。

こけしは第一が顔

雛菊

「こけしは第一が顔。胴よりも顔。人を惹きつけるような、ニコッと誘い込んでくれるような顔であることが大切」青木さんの作品は見ている人を優しい気持ちにさせて癒してくれる。

青木さんの作品の一つに代表される「雛菊」という作品がある。昭和44年に伊香保温泉の旅館で展示されていた青木さんの作品「雛菊」を、静養で訪れていた美智子妃殿下(当時)が気に入り、その様子を見ていた皇太子殿下(当時)が美智子妃殿下の肩をたたいて「お買いなさい。」とお買い上げ頂いた。その「雛菊」のデザインが模倣され、東北地方をはじめ全国に広まった。こけしが売れるようになったきっかけだと青木さんは当時を振り返る。

こけしが自分の子供

真剣に作れば魂が乗り移る

「なんでも気迫。気迫を持っていなければダメ。前向きに希望を持っていなければダメ。」と力強く話す青木さんには年齢を感じさせないパワーがみなぎっている。姿勢を正すためにと56歳から弓道を始め、1段昇段するのに数年かかると言われている弓道で錬士6段の腕前を持つ。

青木さんは作業中の不慮の事故により右目を失明した。右目が見えない状況でこけし制作を続ける。つらい部分はあると言うが「弱気が年寄ってしまう原因よ。」と元気に語る青木さんは「こけしが自分の子供と思って一生懸命作っている。」「真剣に作れば魂が乗り移る。」と愛情を込めてこけしを生み出し続けている。

「夢はまだまだいっぱいある。今までは無我夢中で展示会のために作品を作ってきた。これからは余裕を持って、人様が憧れるような、好かれる作品を世の中にたくさん残していきたい。」半世紀以上かけて培ってきた技術と優しい表情で人々を魅了する作品を生涯をかけて伝えていく。

若手技能者に向けてのメッセージ

「賞を取ろうというのではなく、人が見て癒されるような静かでにこやかな作品を作るようにしてほしい。」

「形にこだわらなくていい。」

「大胆にやってごらん。」

「子供の教育は“ひょうたん”の様なもの。まっすぐな愛情だけでなく、愛情と厳しさを持ち節度を持った教育を心掛けてほしい。」