本文

倉島 敏雄さん

所在地 前橋市

受賞年度 平成24年

損傷の激しい書画や版画のシミ抜きと補修に高い技能を有している。

細く裁断した布などを編んで接着させる技法やシワの出ない金箔、銀箔の箔押しの紙貼り技法を考案した。

表具師 倉島 敏雄 さん

来た仕事はどんな仕事でも引き受ける

「来た仕事はどんな仕事でも引き受ける」

掛け軸、屏風、襖、額縁、カーテン張りや床工事などの内装工事―「木と布と糊を扱う仕事なら何でも扱う」と言われるほど、表具師・倉島敏雄さんが手がける仕事は多岐にわたる。「技術というのは食えるからやるんじゃない。どんな仕事でもできるよう用意しておくことが大切」と、表具師としての伝統的な技術だけでなく、異分野の技術やデザインにも目を向けてきた。

人材の育成にも力を注いでいる。業界全体のレベルアップを図るため惜しみなく教える姿勢を貫き、県の技能検定員も務めてきた。また、7年前から県の組合会長として毎年県庁で「ぐんま表装展」を開催している。

そんな倉島さんの原動力となっているのが、祖父の代から受け継がれてきた“地元のお客さんに喜んでもらうことを一番に考える姿勢”だ。「来た仕事はどんな仕事でも引き受ける。信用は本当に大切。お金じゃ買えない」。

何度も練習し、何度も失敗することが大切

「昔から凝り性だった」とミニカーコレクションを説明

幼い頃から凝り性だったという倉島さん。「海水魚を飼いたくて海に釣りに行ったり、オーディオを集めたり。ミニカーは数えきれないほどある」。そんな倉島さんがこの世界に入ったのは40年以上前のこと。「高校を卒業後すぐに家に入った。親の仕事を見ていると、自然にやらなくちゃいけないという気持ちになった」と当時を振り返る。

父・政男さんは、当時まだ数少なかった表具技術の冊子を著すほどの腕の持ち主だった。「昔は技術的なことはあまり教えないものだった。でも、自分だけのものにしておいては業界がどんどん衰退してしまう。だから先代は惜しみなく教えた」。しかし、倉島さんが直接教えてもらう機会はほとんどなかったという。先代の技を見ては盗み、骨董店で掛け軸などを買っては練習をする日々が続いた。「何度も練習し、何度も失敗することが大切。失敗しないと仕事は覚えない」。

百年・二百年先を見据えて

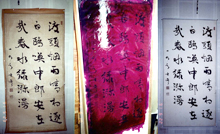

掛け軸の洗濯工程(左→右)

「我々の仕事は『貼る仕事』と思ってもらえればいい」。あらゆる表具の仕事に精通している倉島さんだが、中でも古い書画や版画をシミ抜き・補修し新しい掛け軸に仕立てる技術は高く評価されている。「水と薬に浸す作業は毎回緊張する。もう少しきれいにしようかと思うことがあるけれど、一歩手前で止まり余裕をもってやることが大切」と、父から何度も言い聞かされた「一歩手前で止まる」精神を大切にしている。

また、掛け軸の仕立て直しを含め作品作りをするときには、糊をできるだけ薄く塗り、次に職人が仕立て直すときに作業がしやすいよう心掛けているという。「同じものは一つとしてない」。作品を受け継ぐため、倉島さんは常に百年・二百年先を見据えた仕事をしている。

新しい風を起こし続ける

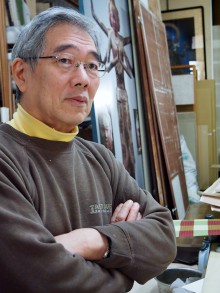

四代目の作品を見つめる倉島さん

倉島さんは洋風建築が広まる中で「和」の技を伝えようと、日本古来の技術を重んじながらも伝統に捉われない仕事を心がけてきた。現代の名工となった今でも、展覧会で県内の作家とのコラボレーション作品を発表したり、一般家庭向けの技術を応用した技法を考案したりと業界に刺激を与えている。

「もったいない精神」も大切にしている。日ごろから寸法違いの材料や余った材料をとっておき、その材料に合った材料やアイデアが浮かんだ時に作品作りを行う。襖を作る際に余ってしまう和紙を用いた封筒を「ぐんま表装展」の来場者に配ったところ、内外から好評を得ているという。

現在、四代目となる義理の息子さんの育成に励みながら仕事をしている倉島さん。後継者不足は深刻で、自身も自分の代で店を畳む覚悟をしていたという。「我々が若い人に少しでも技術を教えることができれば、次の時代につながると思う」―新しい風を起こし続ける技は、時を越え受け継がれていく。

若手技能者に向けてのメッセージ

「この仕事は中身を引き立てることが大切。そこでいかに自己表現をするかが面白い」

「丁寧な仕事をするということがこの仕事に向いている。手抜きをしないこと」

「たとえ自分には出来ないと思った仕事でも引き受けることが大切。引き受けたら出来る人に『手伝いますからお願いします』と頼みこめばいい」

「職人には自信が大切。自信がなければ仕事はできない。その自信をつけるには何よりも経験を積み重ねることが大切」

「どのくらいやったら一人前になれるかと聞かれるが、今は親方自身が仕事をやらなかったり知らなかったりすることも多い。だから一概にどのくらいとは言えない。時間の長さより、内容の濃さが大切」