本文

後藤 尚一さん

所在地 渋川市

受賞年度 平成24年

熟練した包丁技術を持ち、特に野菜を使用し高度の調理技術を要する掻敷剥物(かいしきむきもの)の技に優れている。伝統ある日本料理を受け継ぎ、特色ある郷土料理を目指すなど、新たな料理の研究・開発にも積極的に取り組んでいる。

日本料理調理人 後藤 尚一 さん

日本の心で最高のおもてなしを

「自分で満足したら終わり」

日本料理一筋に生きて半世紀―伝統的な技を受け継ぎながら、県内の郷土料理や創作料理にも研究心と愛情をもって向き合ってきた後藤尚一さん。卓越した包丁技術を有しており、中でも野菜等を使った料理飾りである掻敷剥物(かいしきむきもの)を作る技術は国内有数といわれる。「掻敷剥物はお客様の前に出して20分もすれば下げてしまうもの。それでも大切にしなければならない」

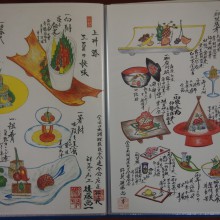

絵献立・茶道・華道・書道・俳句など日本の伝統文化の心得も活かし、お客さん一人一人に合わせた最高のおもてなしをすることを常に心掛けている後藤さん。「自分で満足したら終わり。お客様に喜んでもらうことを一番に考えなければならない」と飽くなき挑戦を続け、その技と心を伝えようと後進の育成にも励んでいる。「明治・大正・昭和の人から日本料理の伝統を学んできた。それを生きている間に後進の指導に役立てたい。それが一番の念願」。

日本一の板前になる

川魚をついばむ『カワセミの親子』の掻敷剥物

「最初の頃は型にはまって本物そっくりに剥いてしまう。しかし、それではただの牡丹の花でしかない」。後藤さんは掻敷剥物を作る際、誰が見ても何か分かるように作るだけでなく、実物よりもオーバーな表現をしたり、わざと揃えないことで自然な表情を出すことを心掛けている。「それには経験と愛情が必要」。そう語る後藤さんだが、実は幼いころは製図士になりたかったという。

この世界に入ったきっかけは、新聞記者だった父から「男に学は要らない。手に職をつけろ」と言われたこと。仕出し屋でアルバイトをした経験を活かし「やるなら日本一の板前になる」と決意したという。

中学校を卒業して間もなく、東京の老舗名店・川千家で修業を始めた後藤さん。「礼儀作法から教わった。親方の雪駄を夏は涼しいところへ置いておき、冬は七輪で温めて用意をした」。洗い物や調理場の掃除などの雑用をこなしながら、親方の技を目で見て盗む修業の日々。その中で、大学を出た先輩からは「仕事ばかりやっていては駄目」と、高校の勉強や絵献立・茶道・華道・書道・俳句などの日本の伝統文化を学ぶよう勧められた。「先輩に厳しく言われたことがよかった。今になって思えば幸せだった」。

お客様に喜んでもらうことを一番に

紫大根を寒牡丹に仕立てていく

川千家での修業を終えた後、東京や神奈川の名立たる割烹料亭で腕を振るった後藤さん。政財界の常連のお客さんも多く「身の引き締まる思いだった」と当時を振り返る。「常に新しい料理を出すことを心掛けた。普段から高級な店に行っている人にはあえてお袋の味に近い料理をアレンジして出し、『美味しかった』と言われれば次に同じものは出さないようにした」。その腕が認められた後藤さんには次々と指名が入った。それでも料理の腕を磨くため日夜練習を怠らず、休日には動物園等に足を運び自然を観察した。「資料になると思えば何でも集めた。写真も一日100枚以上撮影するのはざらだった」。

その後、30歳の時に家庭の事情で群馬に戻ってきた後藤さん。伊香保温泉や水上温泉にある割烹旅館で副調理長などを務めあげながらも、月に一度は勉強のため東京の展示会に足を運んだ。その甲斐もあり、40代後半に出場した技能グランプリでは上位入賞を果たすことができた。

感謝の心を包丁に込めて

「すべてが力になった」

現在後藤さんは、平成14年度現代の名工で全国日本調理技能士会連合会会長・片田勝紀さんが館長を務める割烹旅館・春日楼で料理長を務めている。後藤さんと片田さんの下には修業や強化訓練のために全国から調理師が集まり、技能五輪全国大会では指導した選手が毎年上位入賞を果たしている。しかし「会長(片田さん)は全国をまわっているから技術も発想もすごい。人としても尊敬している。自分はまだまだ」と後藤さん。現代の名工に選ばれたことについても「自分一人の力でもらえたわけではない。師匠・親方・家族・仲間・お客さん。他にも飲みに誘ってくれた人、お医者さん、行政の人、地域の人すべてが力になった」と謙虚な姿勢を貫く。

一方「娘が社会に出てから指導の仕方を見直すようにもなった。まだまだ未熟」と家族の話題に思わず顔をほころばせる。「感謝でいっぱい。群馬に帰ってきてよかった」―日本の心を伝えるべく、後藤さんは今日もこの地で包丁を握っている。

若手技能者に向けてのメッセージ

「仕事とは日常の積み重ね。最初から形のあるものは壊れる。積み重ねて形にしたものはなかなか壊れない。」

「職人になると苦しいことが八か九。楽しみは自分で見つけて初めて分かるもの」

「苦しみや疑問点を感じる仕事ほど、奥が深くて将来やりがいがあっていいと思う」

「この世界で大切なのは、料理を覚えること以上に人間関係を良くすること。10年後20年後違いが出る。」

「先人を大事にしないと駄目だと思う。今の自分があるのは、自分の努力なんて微々たるもの。先駆け者がいて、その道を我々はただ歩んでいるだけ。壊れていれば修正し、近道があればそれを探る。本流から離れずにたまには道草を食うのもいいと思う」