本文

熊倉 弘さん

所在地 館林市

受賞年度 平成23年

自然物を使用した日本庭園の作庭に優れており、特に創作による工作物の作成技能に卓越している。また、大阪花博への出展に参加し、樹齢約450年のキリシマツツジを促成開花させ名誉賞に導くなど数々の賞を受賞している。

造園工 熊倉 弘 さん

守り、創り、伝えていく

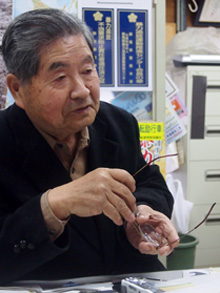

「造園工・樹木医・ツツジ研究家」の顔を持つ熊倉さん

植物と向き合い続けること半世紀以上となる造園工・熊倉弘さん。日本庭園の設計・造園の技術に卓越し、中でも竹垣に関しては古文書を調査・研究し江戸時代の技術を復元させたり、独自の発想を活かして創作を行ったりするなど高い知識と技術を有している。2008年に群馬県で開催された全国都市緑化祭で作庭した作品は、85作品の中から金賞、総合優秀賞に選ばれた。2012年には群馬県総合表彰を受賞している。

日本庭園ブームから国内にとどまらず世界からも注目を集める熊倉さん。その一方で、樹木医とツツジ研究者としての活動も大切にしている。樹木の治療活動は樹木医制度が発足する以前から積極的に携わり、これまでに沼田市にある養蚕の神木「薄根の大クワ」や、富岡市にある貫前神社の神木「スダジイ」など県内の巨木古木を数多く手掛けてきた。そんな熊倉さんの原動力は、幼い頃から培ってきた植物に対する愛情だ。

いいものを見なさい

上:熊倉さん考案『菱からげ』 下:従来の『棕櫚縄からげ』

熊倉さんが植物に関心を抱くようになったのは小学生の頃のこと。養鶏場を営む父に、植木の産地として有名な安行へよく連れて行ってもらったという。その後、地元の大泉高校(当時:小泉農学校)へ進学し優秀な成績を収めた熊倉さんは、実家が養鶏場を営んでいることから獣医の資格を取れる大学への入学を薦められた。しかし、先生から「一生のことだから好きなことをやれ」と言われ、「昔から好きだった植物を学びたい」と当時日本に唯一園芸学部があった千葉大学へ入学を決めた。「当時は大学へ行く人はまだ少なかった。鶏や野菜だけで大学まで出すことは大変だったと思う」と感謝の思いをにじませる。

在学中は座学と実習を重ね、植物に対する学を高めた熊倉さん。造園の実習で訪れた京都の名庭の数々が、後の熊倉さんの作品性に大きな影響を与えた。「いいものを徹底的に何回も見なさい。それから真似して作りなさい。新しいものはそれから」と先生から繰り返し言われたことを今でも覚えているという。

プロなのになぜ分からないのか

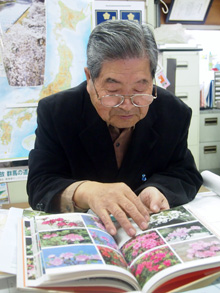

自著を手に恩師を語る熊倉さん

大学を卒業後まもなくして父の経営する熊倉農場に入った熊倉さん。野菜作りや蘭の栽培に取り組んだ後、館林市にある県立つつじが岡公園にツツジを卸すようになった。来園する人の中には外国から来た人も多く、よくメモを取っていたという。「大きさも色も形も様々なツツジの名前をそれぞれ聞かれたが、我々は赤や紫や絞りと呼んでいただけで正式な名前を知らなかった。『プロなのになぜ分からないのか』と言われ、なるほどその通りだと思った」。それを機に熊倉さんは仕事の傍らツツジについて猛勉強を始め、母校の大学へも通った。そこで“生涯の師”と仰ぐツツジ研究の第一人者で元東京大学教授・(故)山崎敬先生を紹介された。つつじが岡公園や東京の名勝・六義園など様々な場所を研究して回り、ツツジについて共同著書も二冊執筆した二人。これらの本は海外で多く求められたという。「家族ぐるみの付き合いをさせてもらえて幸せだった」と振り返る。

30代前半には、夫人の父の紹介で栃木県・佐野市の街路樹と大型都市公園の設計を依頼された熊倉さん。当時は東京の設計業者が担当することが一般的だったが、その仕事が成功したことで仕事の依頼が舞い込むようになった。その後、父が昭和五年に始めた「熊倉農場」を、行政の勧めもあり社名を「熊倉造園土木株式会社」に変更し、庭の設計・造園を本格的に手掛けるようになった。樹木医になって20年、県や市からの要請で緑化講座や緑化相談の講師を引き受けている。

後世に受け継ぐために

大泉高校での創作竹垣製作 左(水色の作業服):熊倉さん

2012年11月、熊倉さんは母校・大泉高校の100周年記念のために同校生徒と仲間で一週間かけて創作竹垣を作り上げた。『菱からげ』と命名した独自の技法で、8本のシュロ縄で大小の菱を組み合わせ編み上げた。技法について「試行錯誤してやっと完成した。2・3年おいてはまたやるという繰り返しだった。完成するまで約30年の年月が過ぎた」と苦闘した日々を振り返る。完成した創作竹垣は校歌の一節から『富源の泉』と名付けられた。「熊倉さんのもとでみんなと一つのものを作り上げることができて楽しかった」と参加した生徒も喜ぶ。

名工となった今でも京都の庭園に足を運ぶ熊倉さん。所有する膨大な書籍は全てリスト化して常に持ち歩き、造園だけでなく樹木医会などの研究会にも参加し研究・発表を重ねている。

後世に技術を受け継ぐため、館林地区高等職業訓練校で造園科を担当して34年になる。ツツジの研究にも勤しむ熊倉さんの下には、全国から治療や研究のために多くのツツジが寄せられている。その中には、2007年に亡くなった生涯の師・山崎敬さんが栽培していた株もある。研究用に山崎さんの庭に植えてあったツツジは、山崎さんの夫人と相談し、半分はつくば市にある「国立科学博物館筑波実験植物園」に、残り半分は館林市にある「県立つつじが岡公園」に植栽されている。いずれも熊倉さんが植栽の担当をされた。「元気な株はつつじが岡公園にある。弱った株も回復させ、いつか一緒に植えてあげたい」。

若手技能者に向けてのメッセージ

「まずはいいものを見ること。それから真似して作り、新しいものはそれからでいい」

「多くの人に良いと言われるものを出来るだけ繰り返し見ること」

「好きなことをやること」

「自然相手に仕事するということは体力も必要」

「危険な場所では安全を第一に考えなければならない」

「良い先生を見つけること。この人はと思う人には何度もたずねて教えを願うこと」

「相手の側(熊倉さんの場合は植物)になって考えることも大切」

「人生は失敗の繰り返しだ。失敗したら次を考えること」