本文

収入保険制度について

更新日:2022年11月1日

印刷ページ表示

平成31年から、品目の限定が無く、自然災害、価格低下、新型コロナの影響などの様々なリスクによる収入減少を総合的に補てんする「収入保険」制度が導入されました。

1 対象者

- 青色申告を実施している農業者(個人・法人)が加入対象です。

- 加入申請時に、青色申告実績(簡易な方式を含む)が1年分あれば加入できます。

- 収入保険と、農業共済、ナラシ対策、野菜価格安定制度などの類似制度は、どちらかを選択して加入します。

- 現在、当分の間の特例として、野菜価格安定制度の利用者が初めて収入保険に加入する場合、収入保険と野菜価格安定制度を同時利用(2年間)することができます。

2 保険期間

- 個人:1月~12月

- 法人:事業年度の1年間

3 補償内容

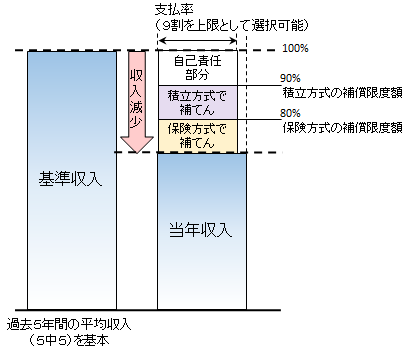

図(収入保険制度の補てん方式)

- 保険期間の収入が基準収入の9割を下回ったときに、下回った額の9割を補てんします。

- 基準収入は、過去5年間の平均収入(5中5)を基本に、保険期間の営農計画も考慮して設定します。(規模拡大など上方補正もできます。)

4 農業者の負担

- 保険方式(掛捨て)と積立方式の組み合わせができます。

- 基本のタイプでは、例えば、基準収入1,000万円の場合、保険方式の保険料8.9万円、積立方式の積立金22.5万円、付加保険料2.2万円で、最大810万円の補てんが受けられます。

- 保険料には50パーセント、積立金には75パーセント、付加保険料には50パーセントの国庫補助があります。

- 保険料は掛捨てですが、積立金は補てんに使われない限り、翌年に持ち越されます。

- 保険料、積立金は分割払(最大9回)や制度資金の活用ができます。

- 保険方式の補償の下限を選択することで、保険料を安くすることができます。

5 つなぎ融資

- 収入保険の補てん金の支払は、保険期間の終了後になりますが、保険期間中であっても、自然災害や価格低下等により、補てん金の受け取りが見込まれる場合、無利子のつなぎ融資を受けることができます。

6 加入申込・お問い合わせ

収入保険の加入申請等は、群馬県農業共済組合が窓口となっています。詳しくは、最寄りの農業共済組合までお問合せください。

NOSAIぐんま「群馬県農業共済組合」<外部リンク>