本文

群馬のまちの現状について

群馬県では、これからの都市計画の方向性を示す令和7年の都市計画区域マスタープランの改定に向け、群馬県の「まち」の現状として、過去、現在、将来について、即地的にどう変わったかを誰でも見える形で分析しました。たくさんの県民のみなさんにアクセスしていただき、ぐんまの「まち」の現状を知っていただくことで、今後のまちづくりの方向性を一緒に考えていきたいと思います。

このページでは現在の「まち」の現状についてご説明していますが、各種データを「統計データ」からダウンロードしてGoogle Earth(C)上に表示することで、皆様がお住まいの「まち」の現状を視覚的に確認することが出来るようになっています。

群馬県の「まち」の現状

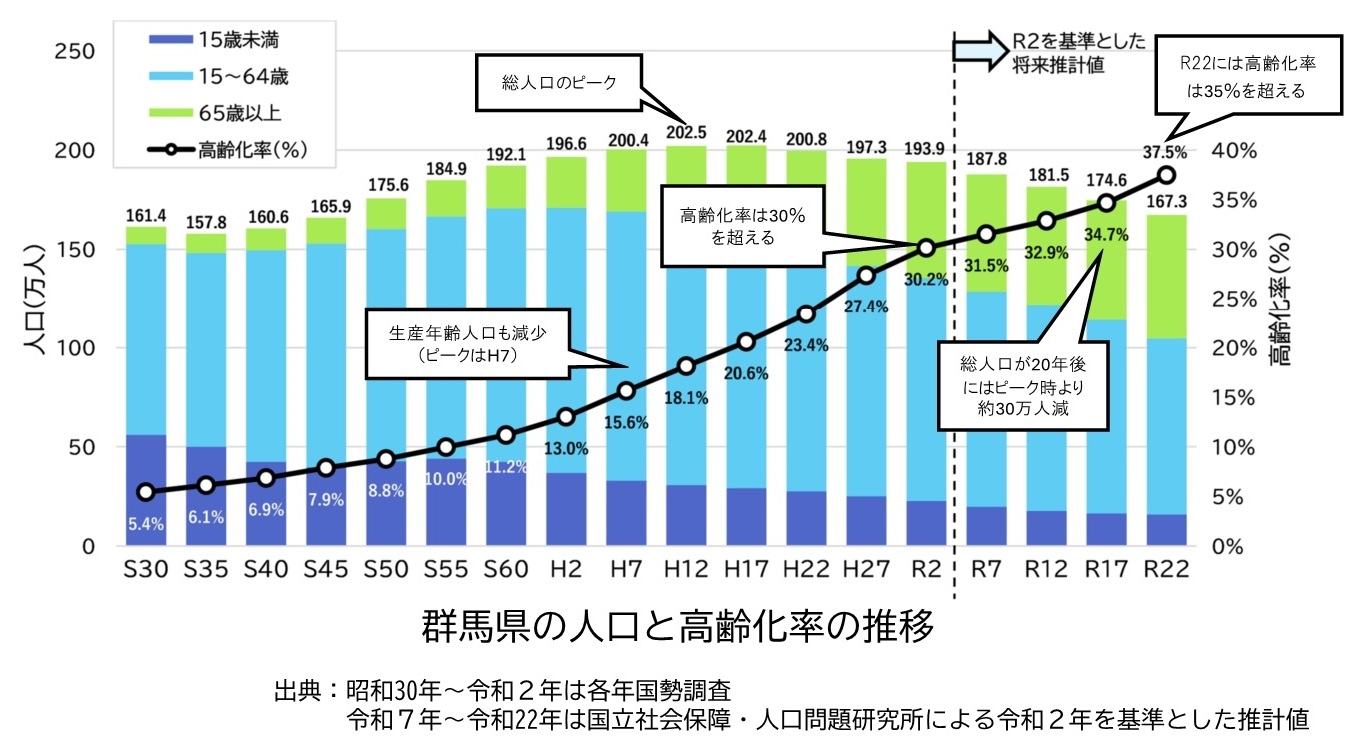

本県の総人口は平成12年の202.5万人をピークに減少に転じており、令和2年時点では、193.9万人まで減少している。さらに、令和22年には、167.3万人となり、ピーク時の82.6%まで減少すると想定される。

人口構造をみると、平成12年の生産年齢人口は134.6万人であったのに対し、令和22年には34.1%減少の88.7万人となる想定である。一方、高齢者人口は、36.7万人から1.7倍増加の62.7万人となり、総人口に対し37.5%が高齢者となるなど、高齢化の更なる進展が見込まれる。

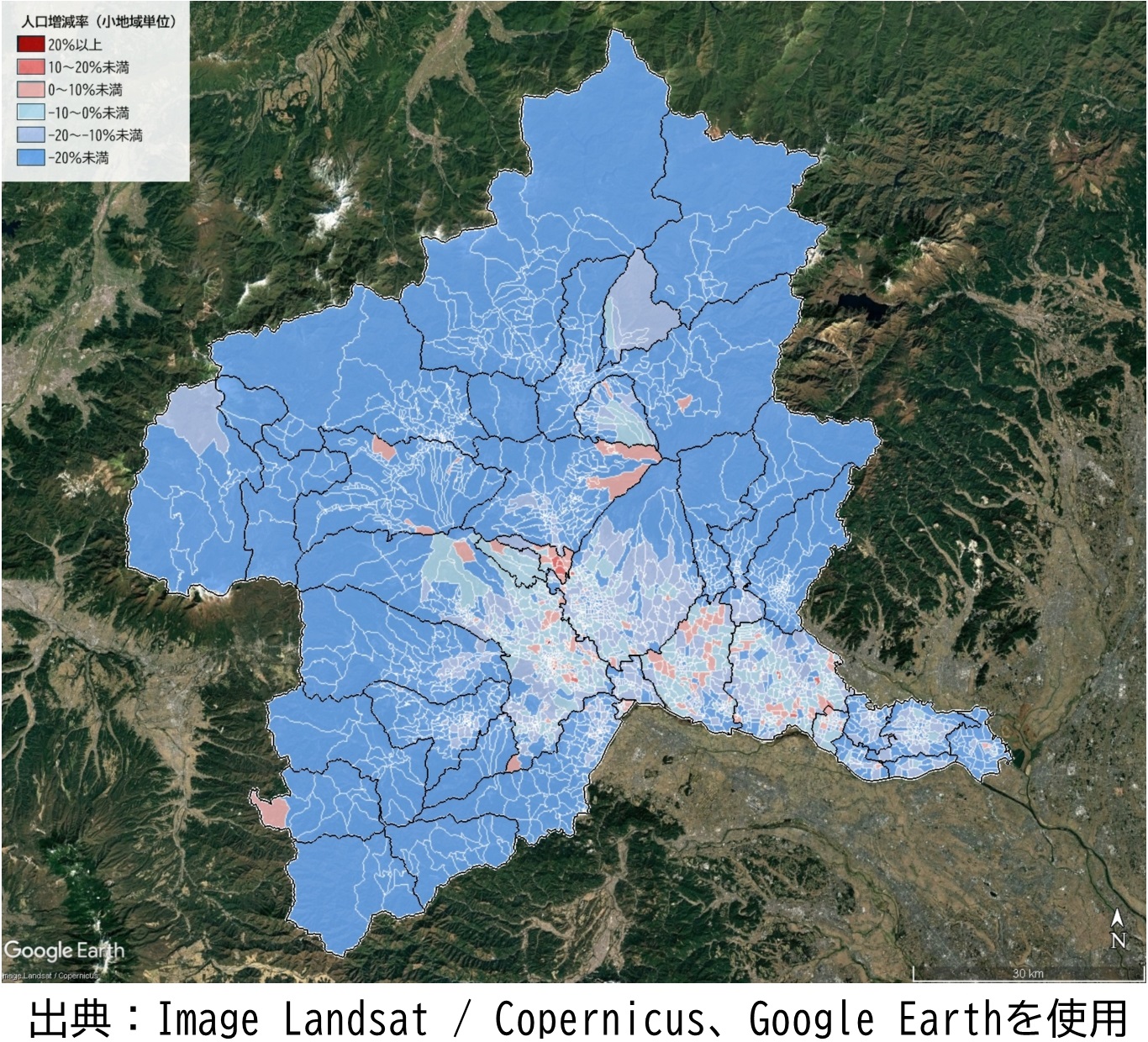

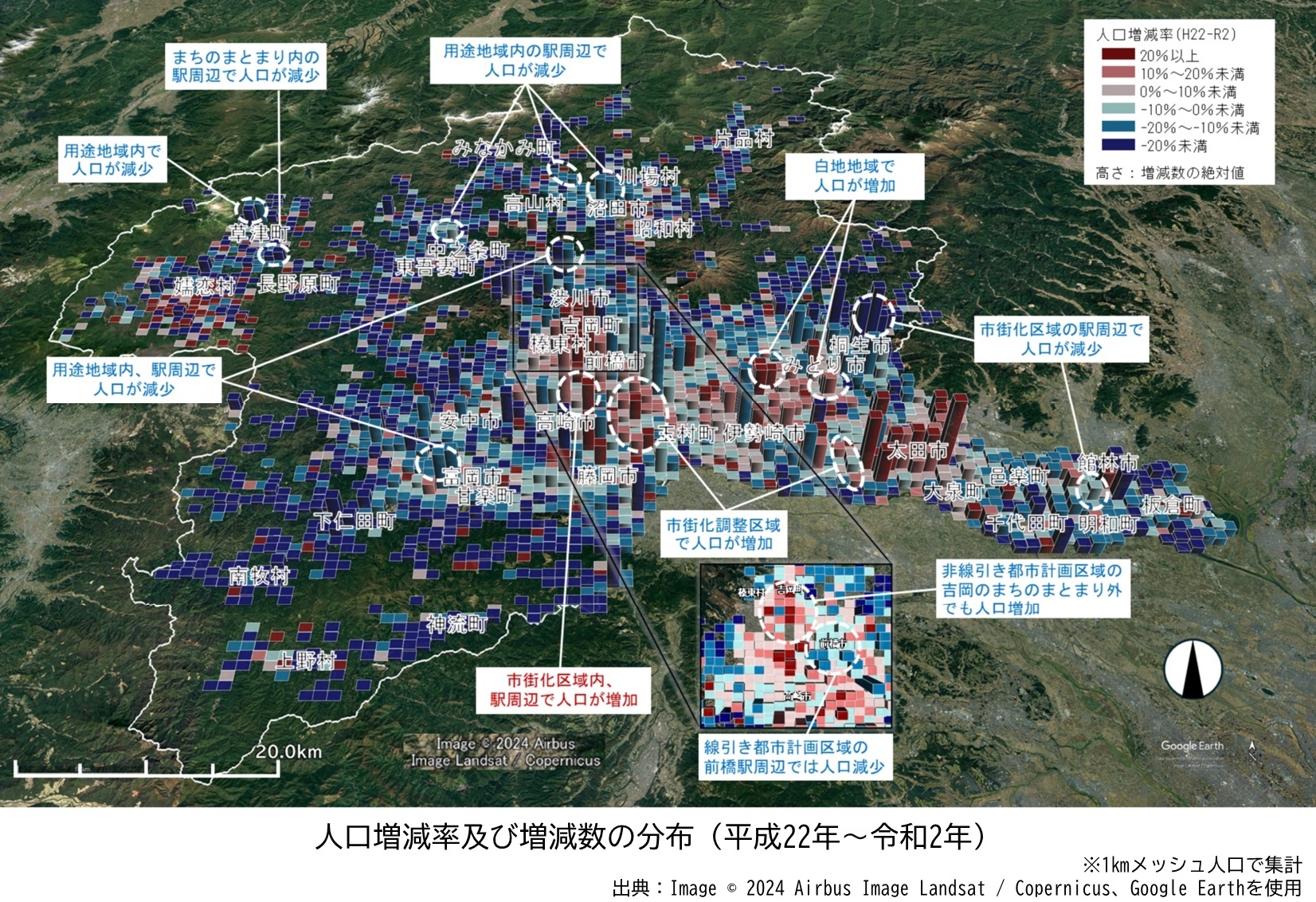

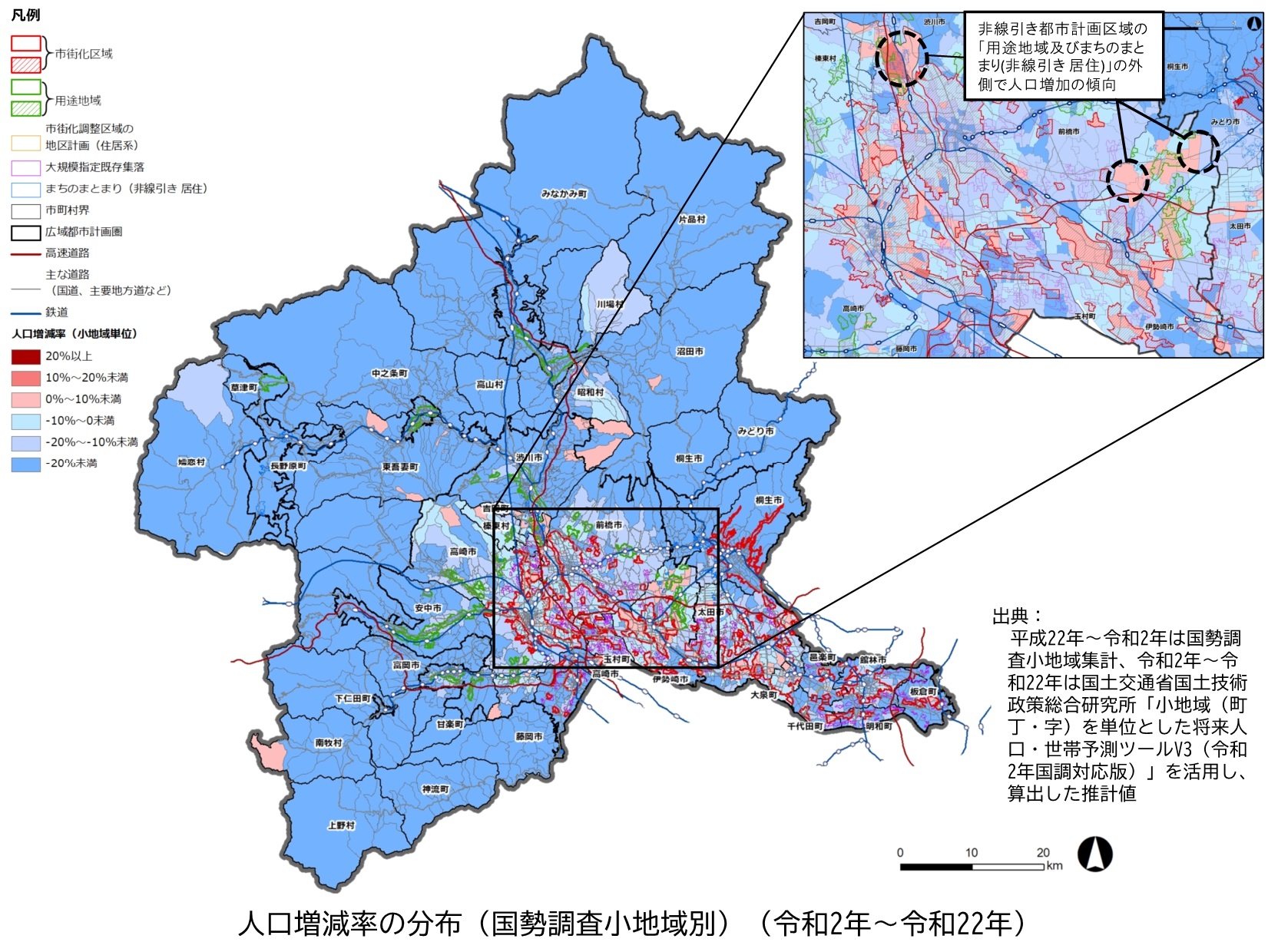

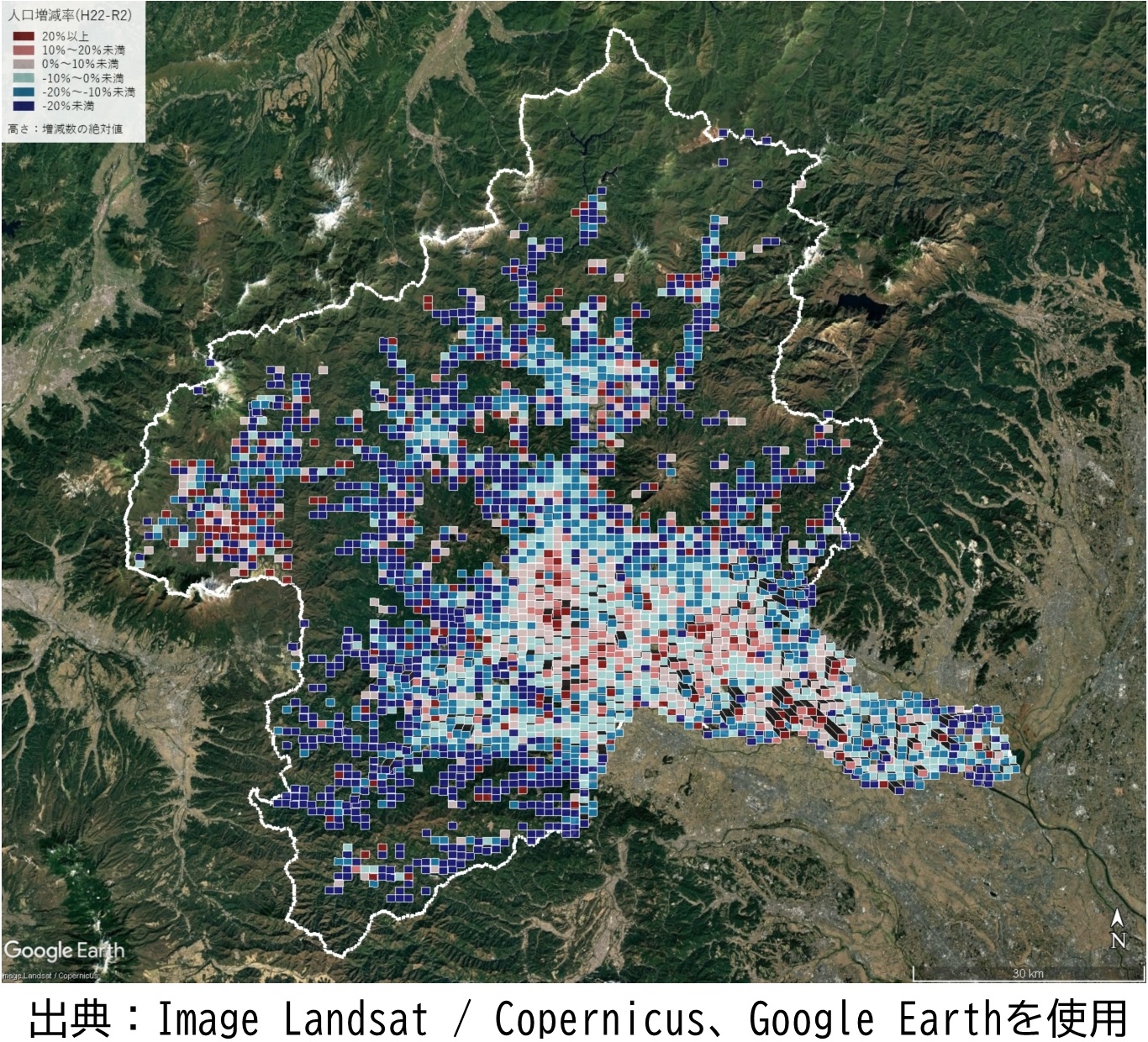

1.「まち」中心部での人口減少の進行と郊外部の人口増加

総人口が減少するなかで、現在まで、特に、市街化区域や用途地域及び駅周辺など公共交通の利便性が高く本来「まちのまとまり」を形成すべき地域では、人口減少傾向がより大きい一方で、本来「まちのまとまり」を形成すべき以外の地域で人口増加傾向がみられる。将来的にも同様の傾向である。

※使用したデータ:人口増減率及び増減数の分布(平成22年~令和2年)

※使用したデータ:都市計画区域、市街化区域、非線引き用途地域、人口増減率(小地域単位)(令和2年~令和22年)

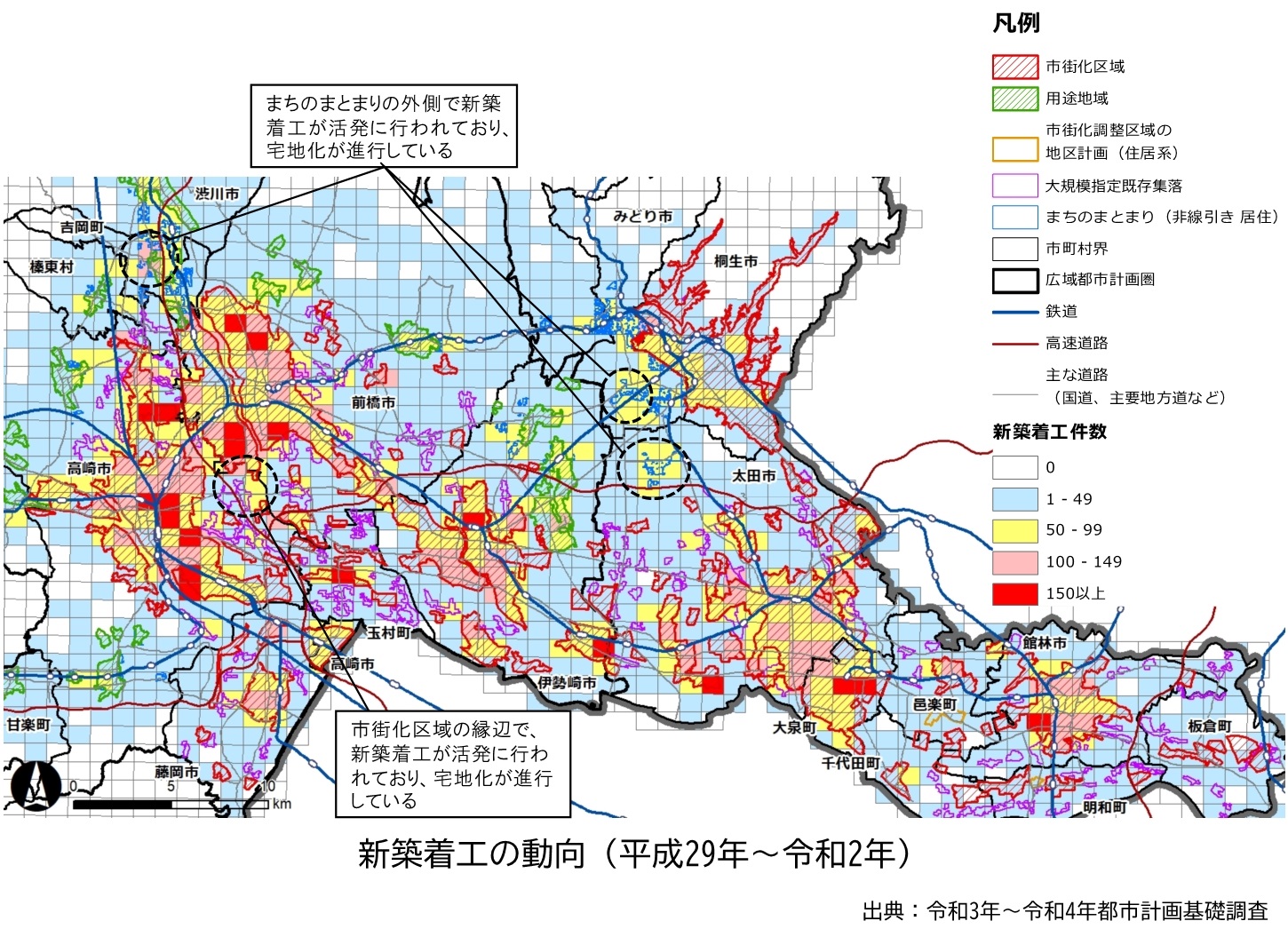

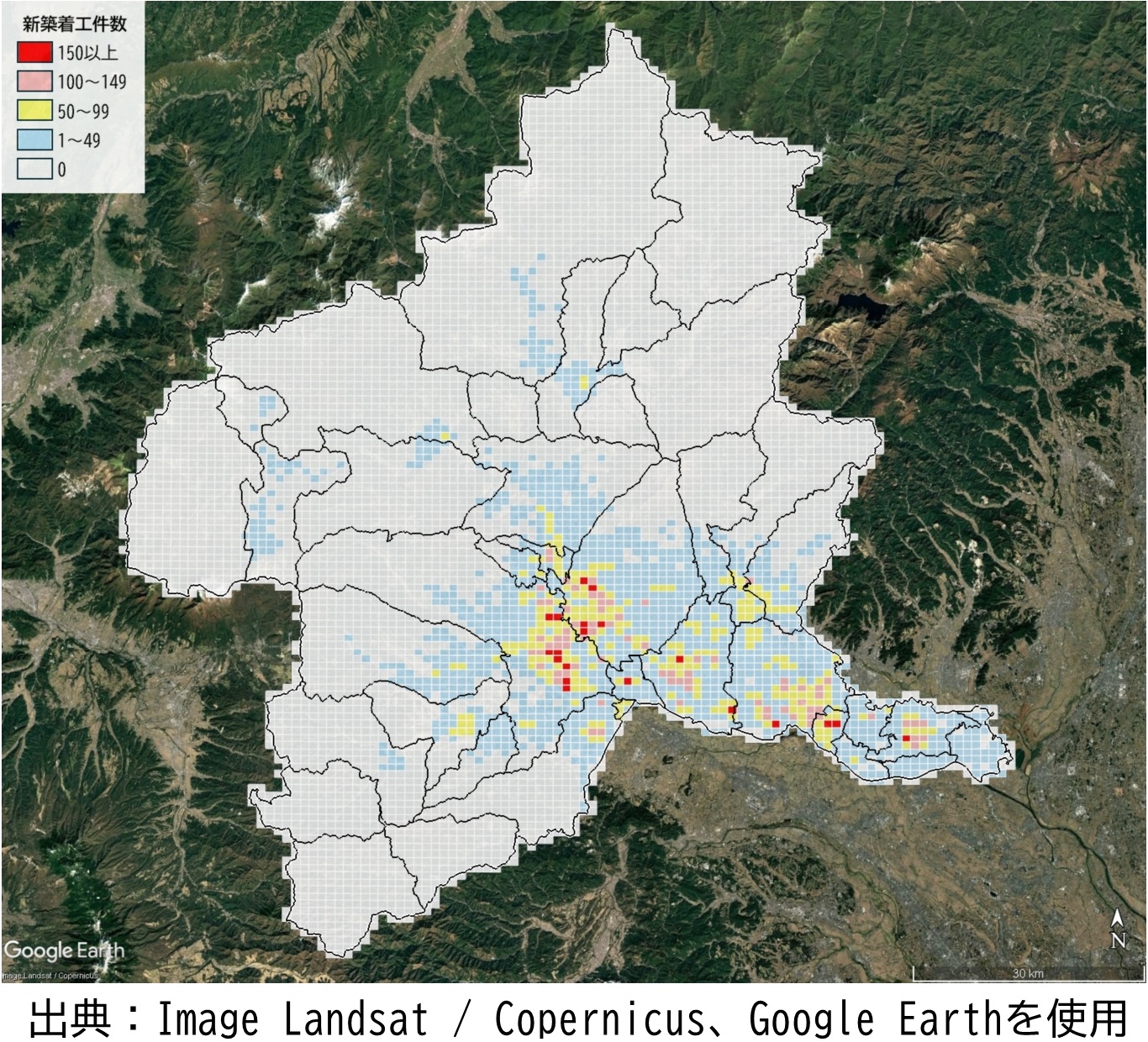

2.止まらない郊外部への「まち」の拡散

市街化区域や用途地域の外側で依然として宅地化が進行している。また、本来市街化を抑制すべき市街化調整区域においても依然として広範囲にバラバラと新規建築が行われている。

※使用したデータ:都市計画区域、市街化区域、非線引き用途地域、新築着工件数(平成29年~令和2年)

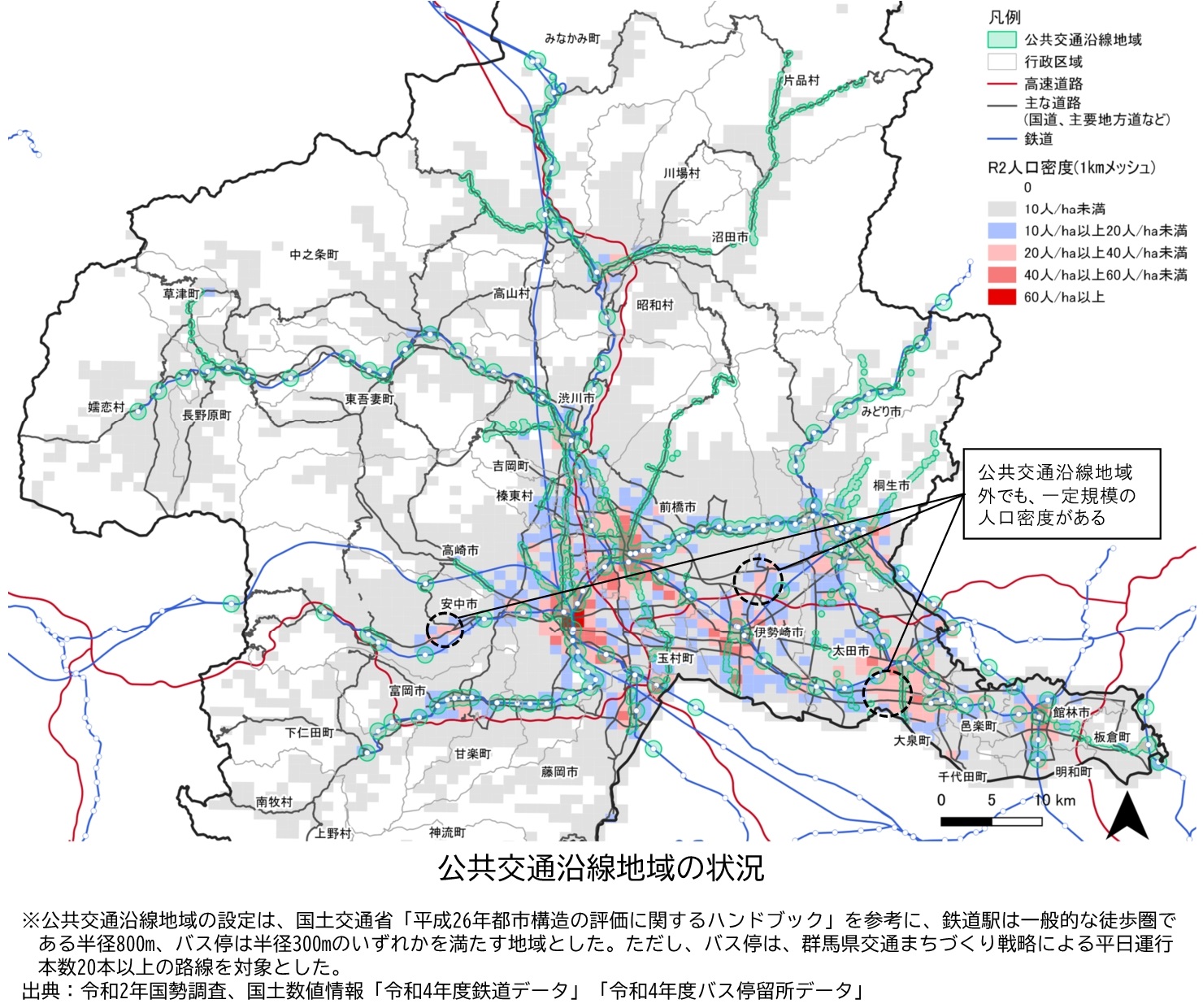

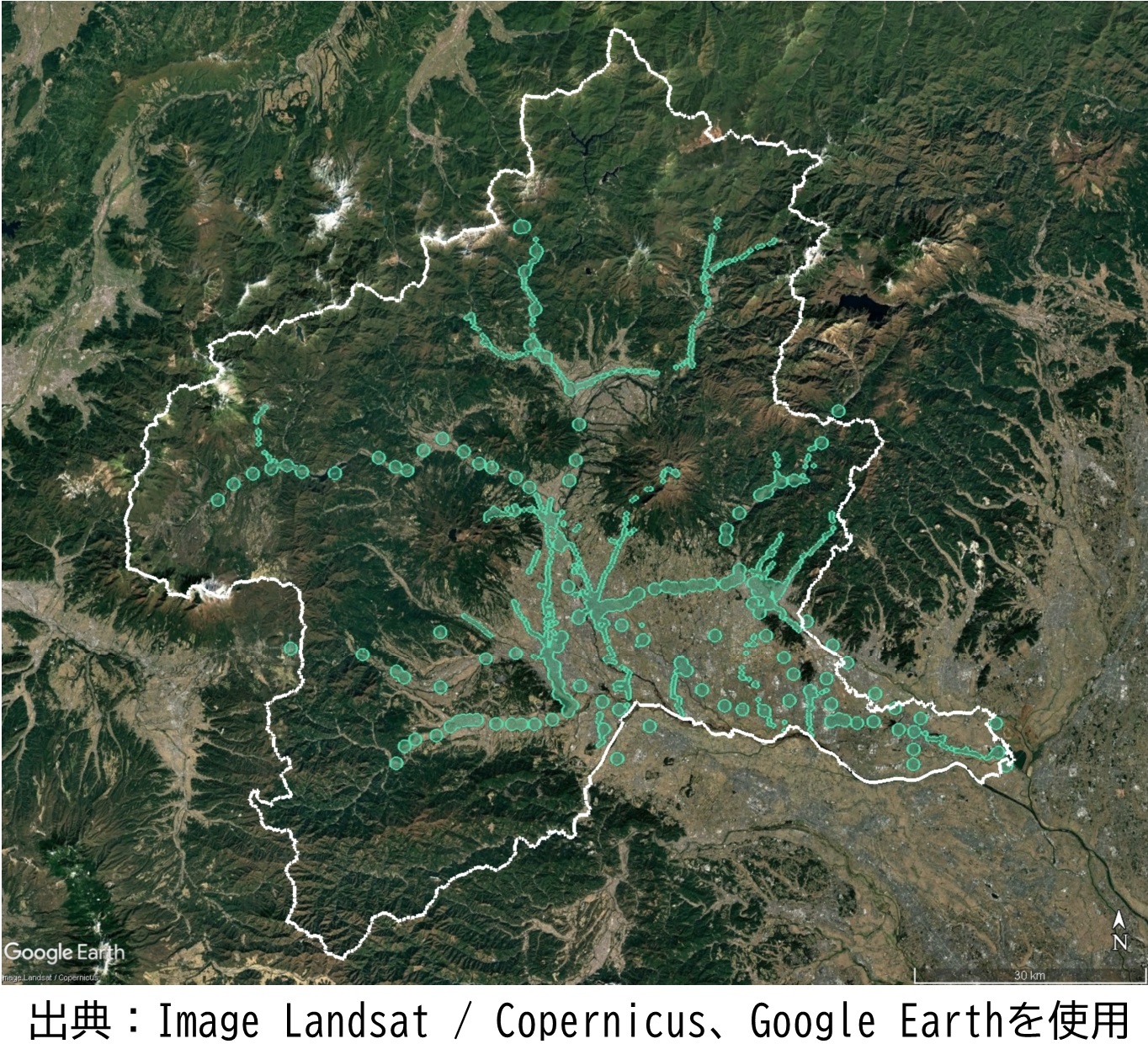

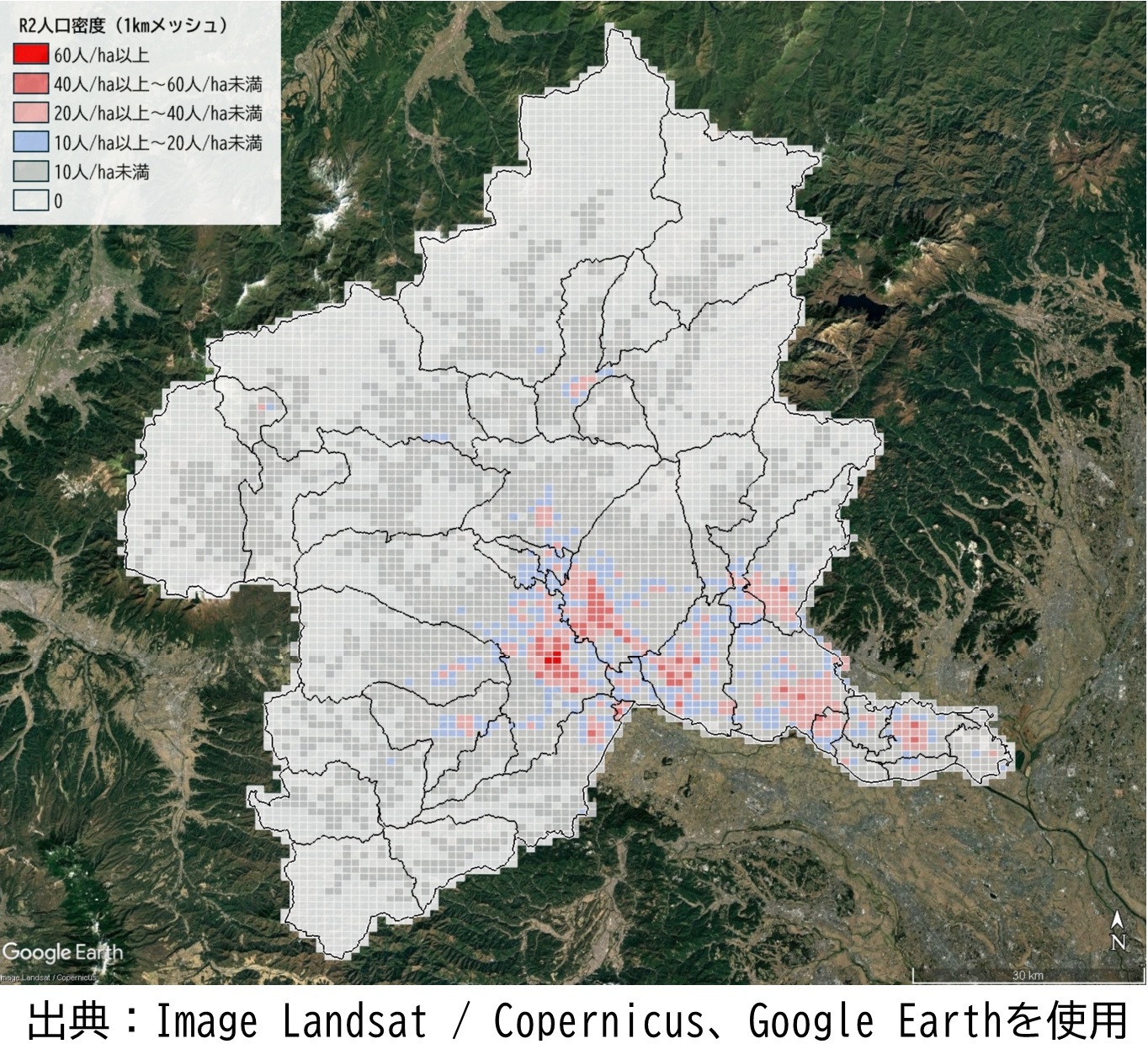

3.公共交通を利用しにくい「まち」の広がり

郊外部や中山間地域の公共交通沿線地域外において、広範囲にわたって居住が見られる。さらに、公共交通沿線地域外においても、一定規模の人口密度がある地域も存在する。

※使用したデータ:公共交通沿線地域、令和2年人口密度(1kmメッシュ)

このまま「まち」が広がり続けると…

- 人口密度が一定水準以下になった場合、身近な商業等の生活サービス施設がなくなり生活が不便になることが想定される。

- 「まち」が広がるということは、道路や水道など恒久的に維持し続けなければならない社会インフラも広がるということであり、今後の人口減少と併せて考えれば、将来的には今より少ない人数で、今より多くなった施設を維持しなければならず、一人あたりの公共施設等を維持するための負担が増大する可能性がある。

- 郊外に広がった「まち」では公共交通が利用しづらく、さらに人口減少により維持できなくなる可能性があり、子どもや運転免許を返納した高齢者は、徒歩や自転車で外出できる場所がなくなるなど、日常生活に不便を強いられるようになることが懸念される。

このまま現状を放置した場合、子どもや高齢者の住みにくい、インフラ維持コストを多額に必要とするなど、県民に多大な負担が生じる『望ましくない』県土が形成されることが懸念される。

「まちのまとまり」を維持・形成していくことが大切です。

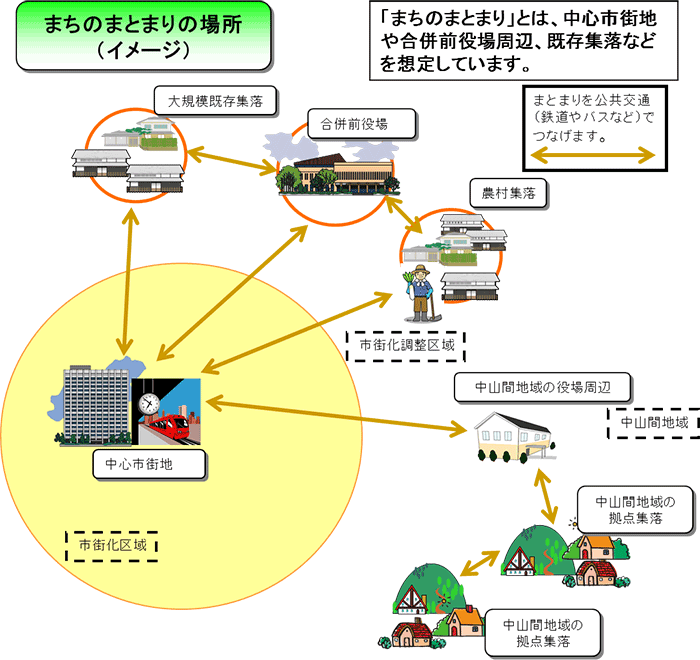

「まちのまとまり」とは

群馬県では、人口減少と超高齢化が同時に進行する局面でのまちづくりは、徒歩や公共交通での移動を容易にし、買物・通院など生活を支えるサービスを享受しやすいよう、今よりも”まちのまとまり(集積)”を減らさないことが必要と考えています。

今後のまちづくりのイメージ

「まちのまとまり」をどこにするかについては、地元市町村と県で考えていきますが、今後も持続的に「安心」「安全」「便利」に暮らしていくために以下の観点からの検討が重要と考えます。

既存インフラの有効活用の観点

今後も持続的に「まち」を維持していくためインフラ施設の新規整備や維持管理費を低減し、既存施設の有効利用をはかるため、道路や下水道など居住の基礎となるインフラが整備されている事や鉄道駅・バスターミナルから近いこと

暮らしやすさの確保の観点

安全・安心、利便性、健康づくりの観点から暮らしやすい環境として、日常生活で利用する機能が徒歩圏内に充実していることも重要であり、小学校や商業施設、医療施設が徒歩圏内であること

人口密度・規模のまとまりの確保・維持の観点

地域の伝統・文化やそれをささえるコミュニティの維持、子どもや高齢者に目が行き届きやすい環境を確保するために、一定の人口密度(20人/ha程度)やまとまりの規模を確保・維持すること

まちのまとまりを形成するにあたって

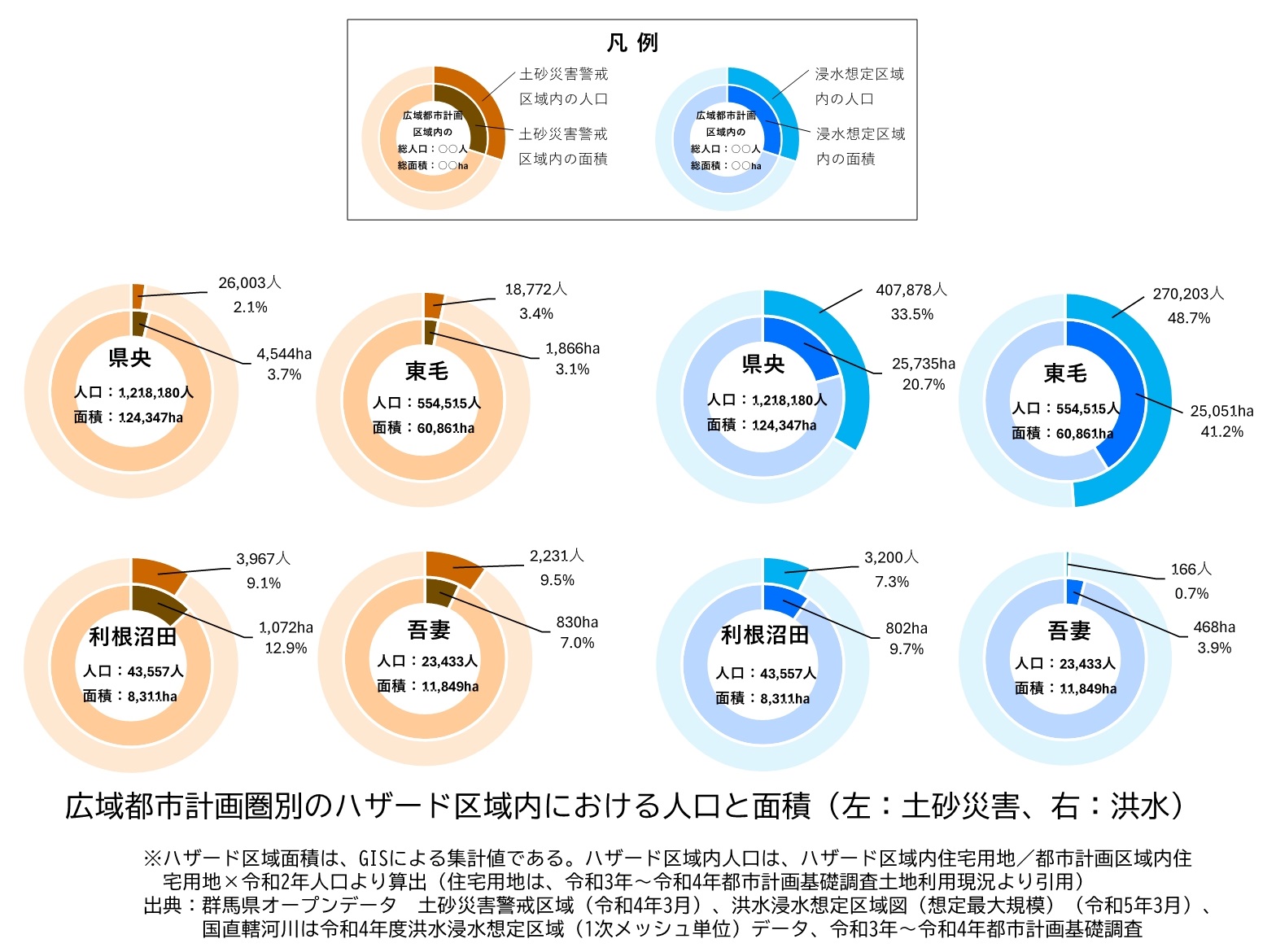

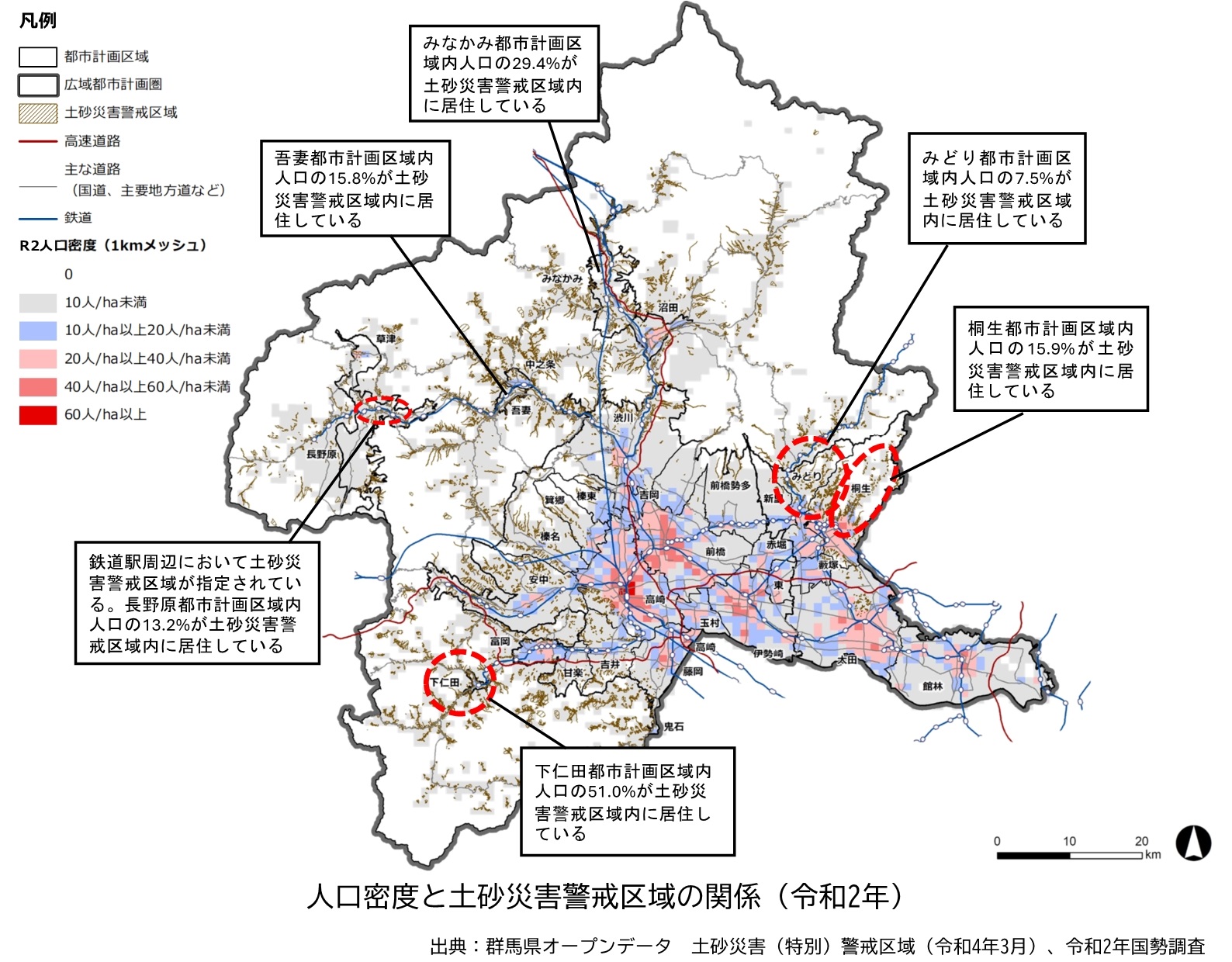

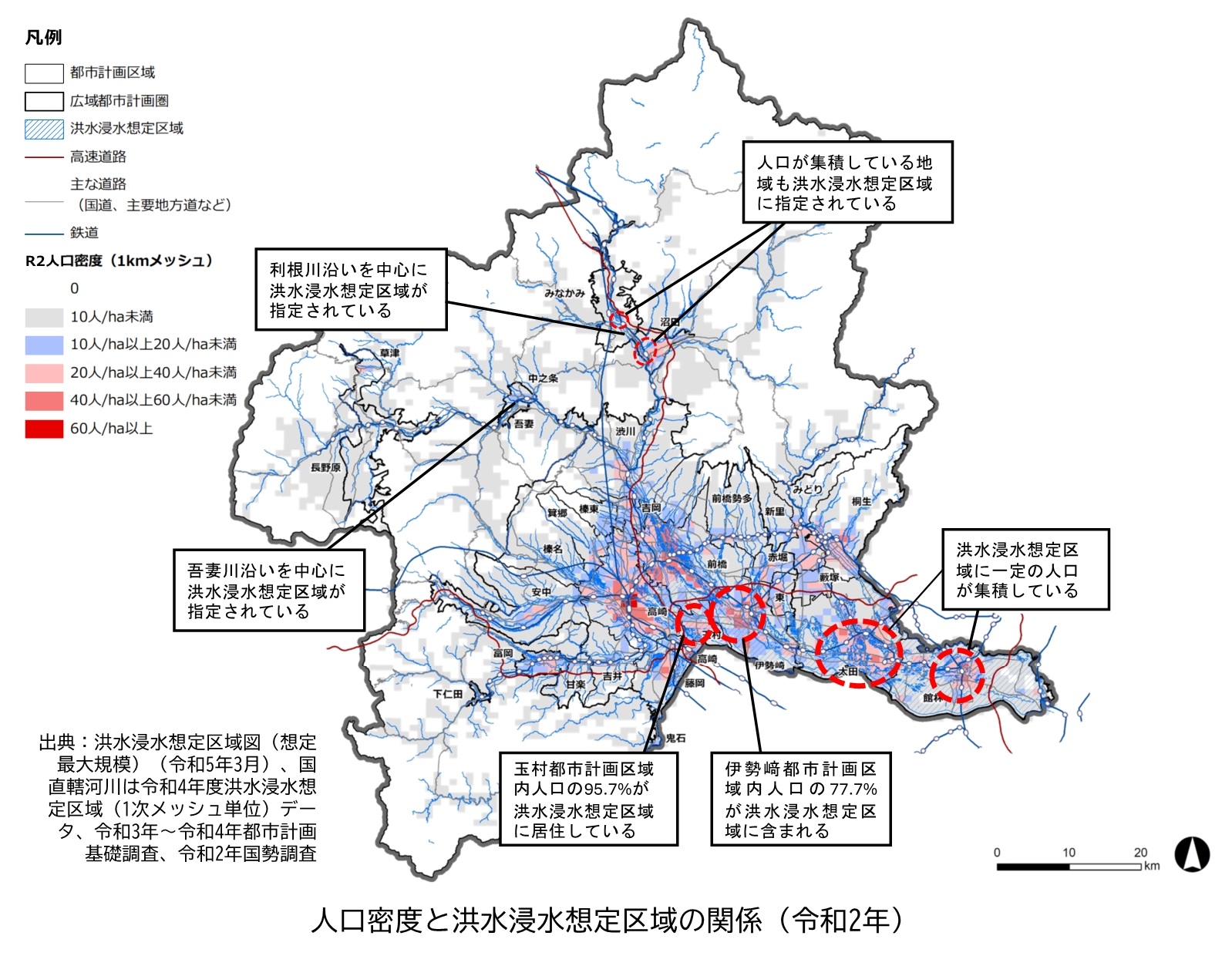

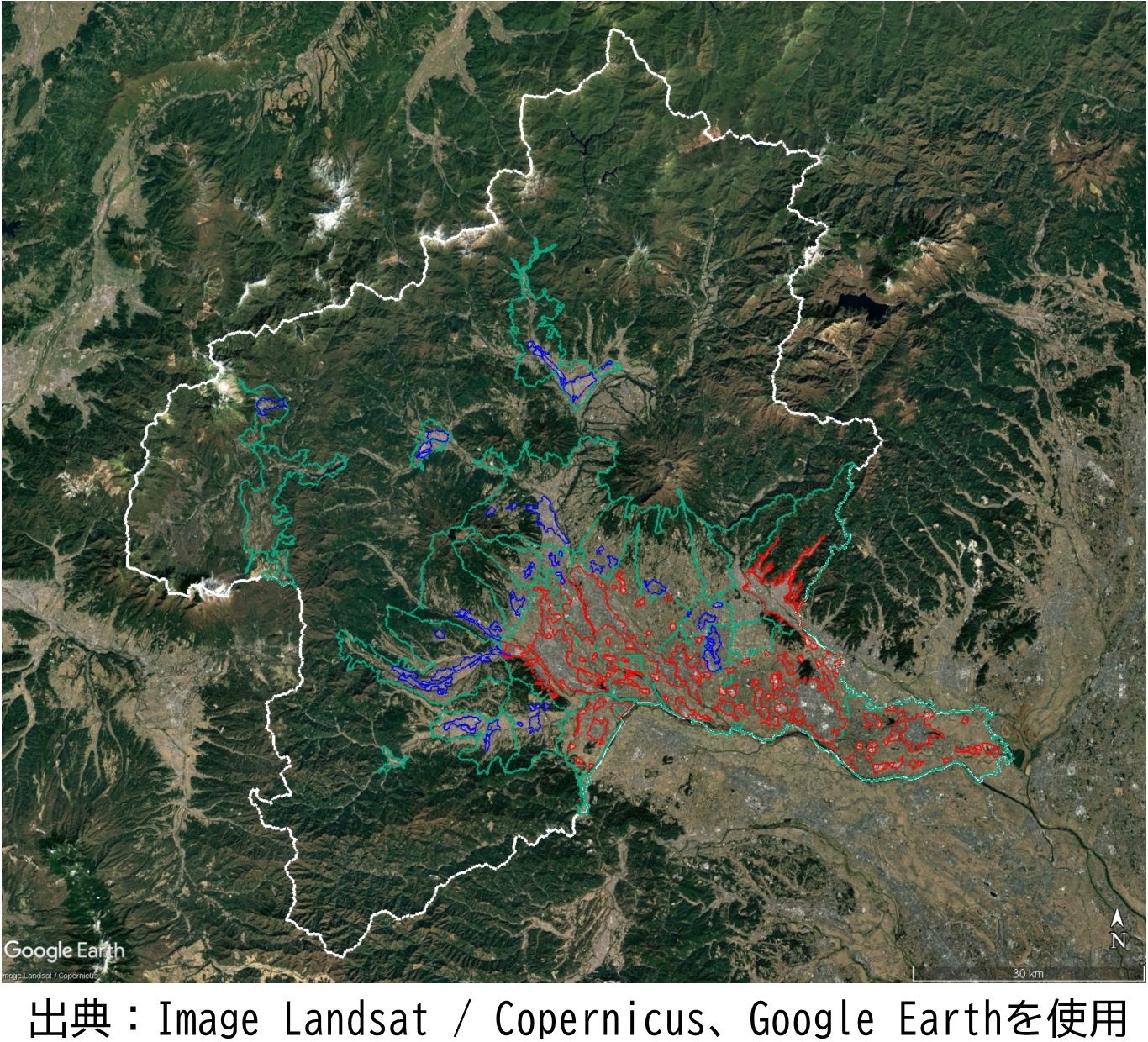

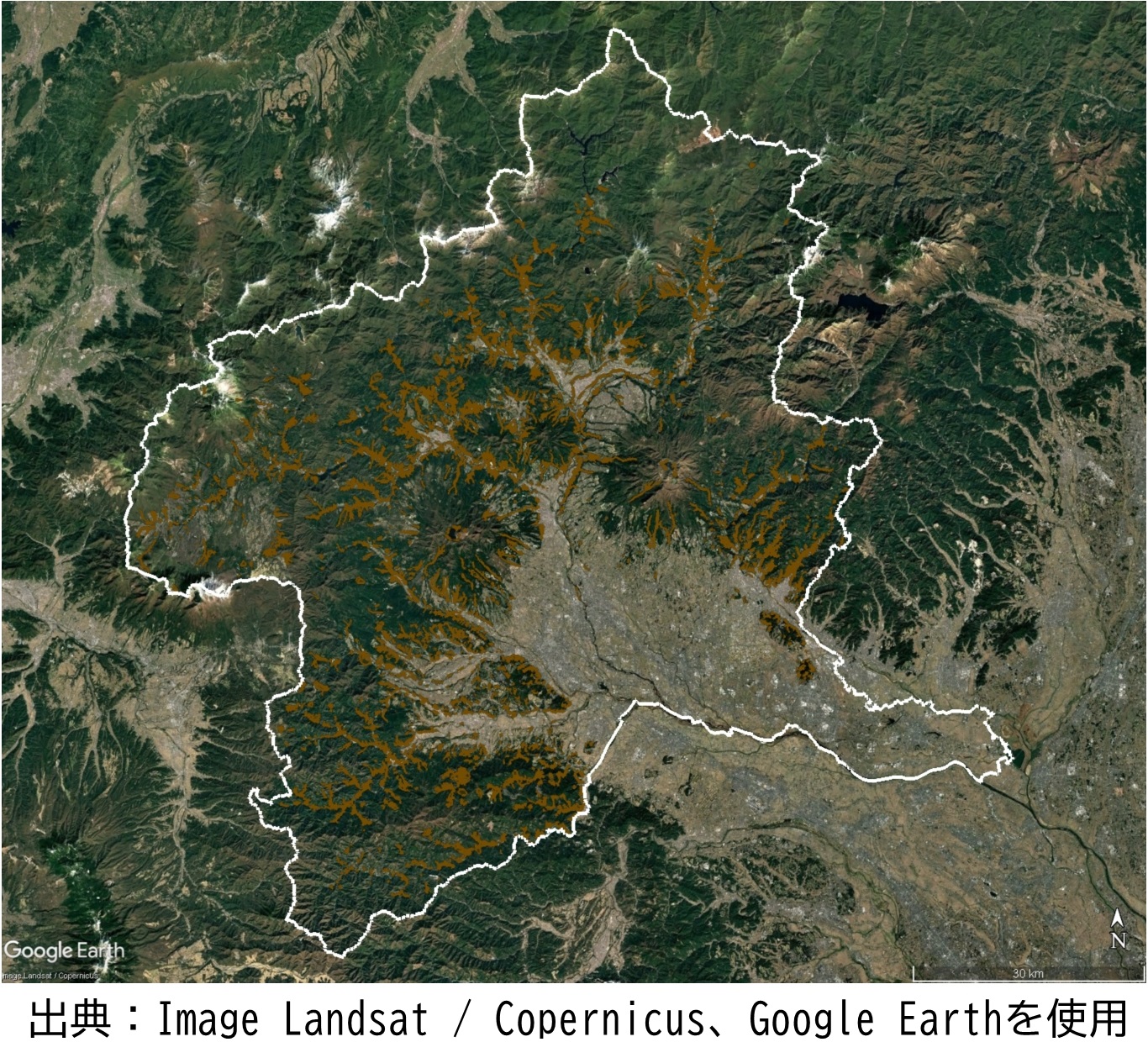

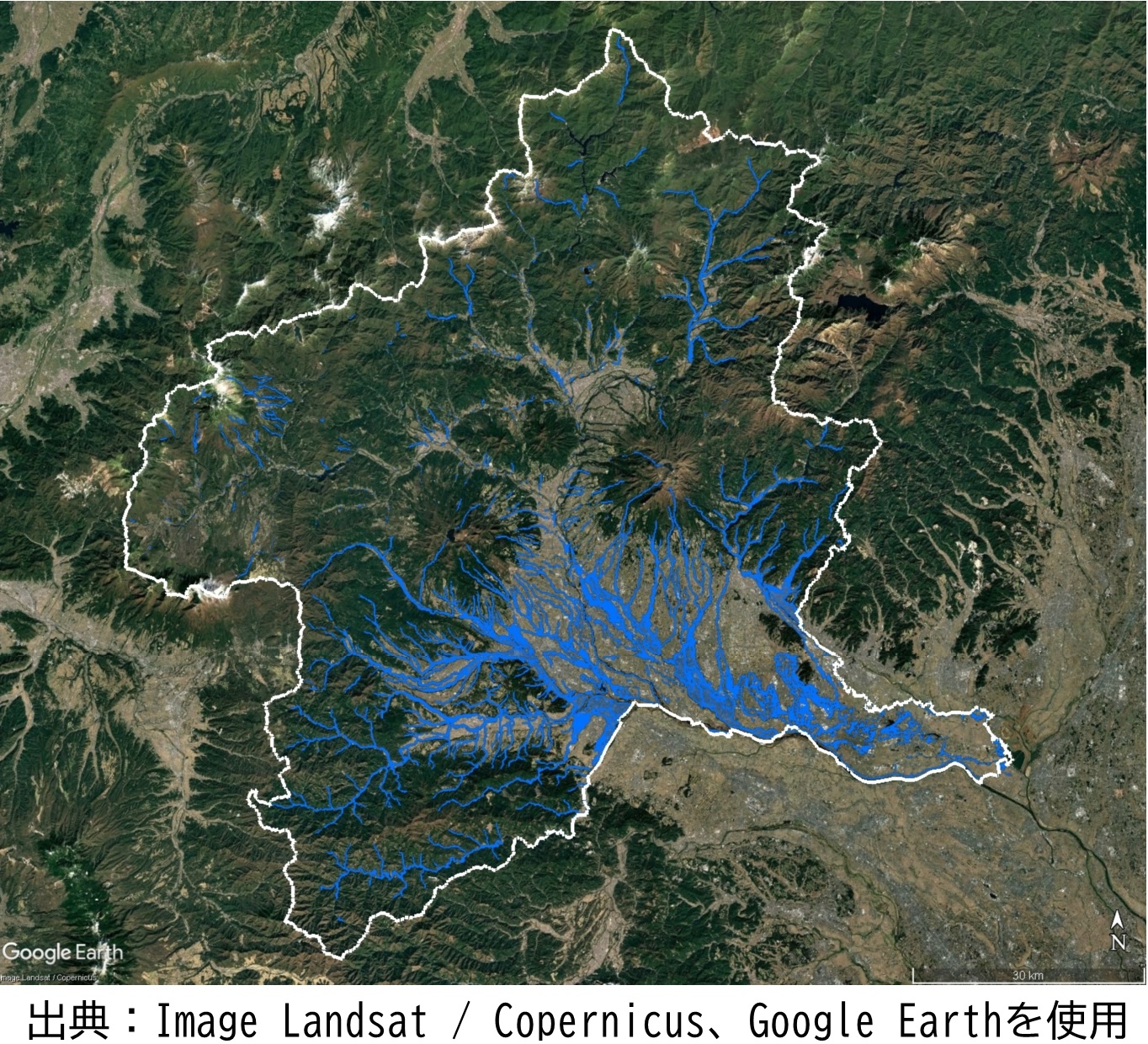

災害リスクを踏まえた防災まちづくり

県全体で災害リスクのあるエリアへの居住が見られる。特に、県央、東毛広域都市計画圏を中心に浸水リスクの高いエリアに人口が集積している。災害リスクを踏まえた防災まちづくりを強化することが必要である。

※使用したデータ:土砂災害警戒区域、令和2年人口密度(1kmメッシュ)

※使用したデータ:洪水浸水想定区域、令和2年人口密度(1kmメッシュ)

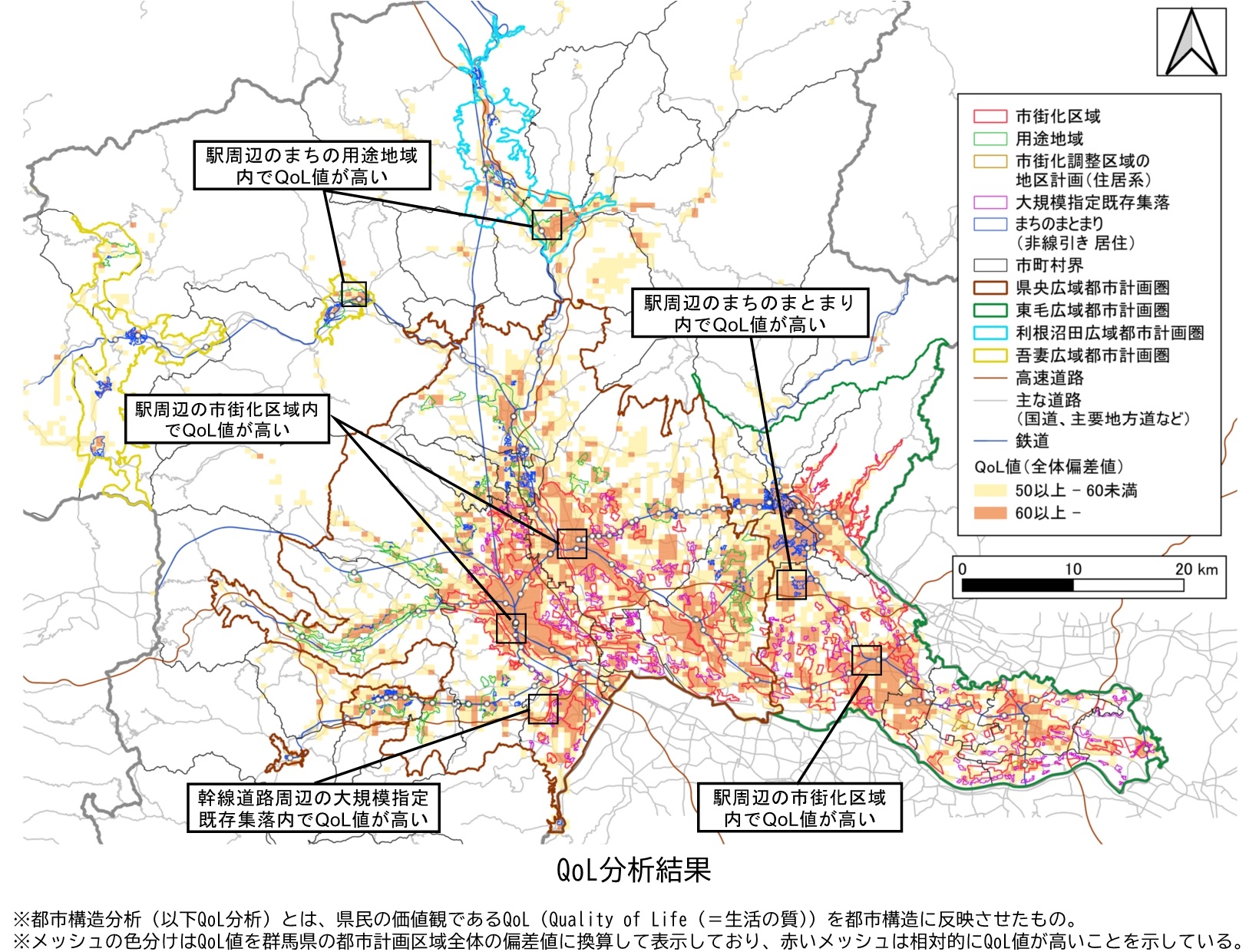

県民幸福度の向上

駅や幹線道路周辺などのまちのまとまりでは、県民の価値観であるQoL値が高いことが確認された。このようなQoL値の高い区域では、県民幸福度の向上の観点からも、引き続き、まちのまとまりを維持していくことが必要である。

統計データ ダウンロード

このページからダウンロードできる統計データはGoogle Earth(C)を活用しています。Google Earth(C)は無料で提供されており、操作方法も簡単であるため、色々な人が統計データを閲覧できます。

あらかじめGoogle Earth(C)を次のサイトよりダウンロードしてインストールをしてください。

・Google Earth(C)<外部リンク>

その後、次のそれぞれのZIPファイルをダウンロードし、格納されたKMZファイルをダブルクリックすると自動的にGoogle Earth(C)が立ち上がります。

| 名称 | 例 | 内容 | ファイル |

|---|---|---|---|

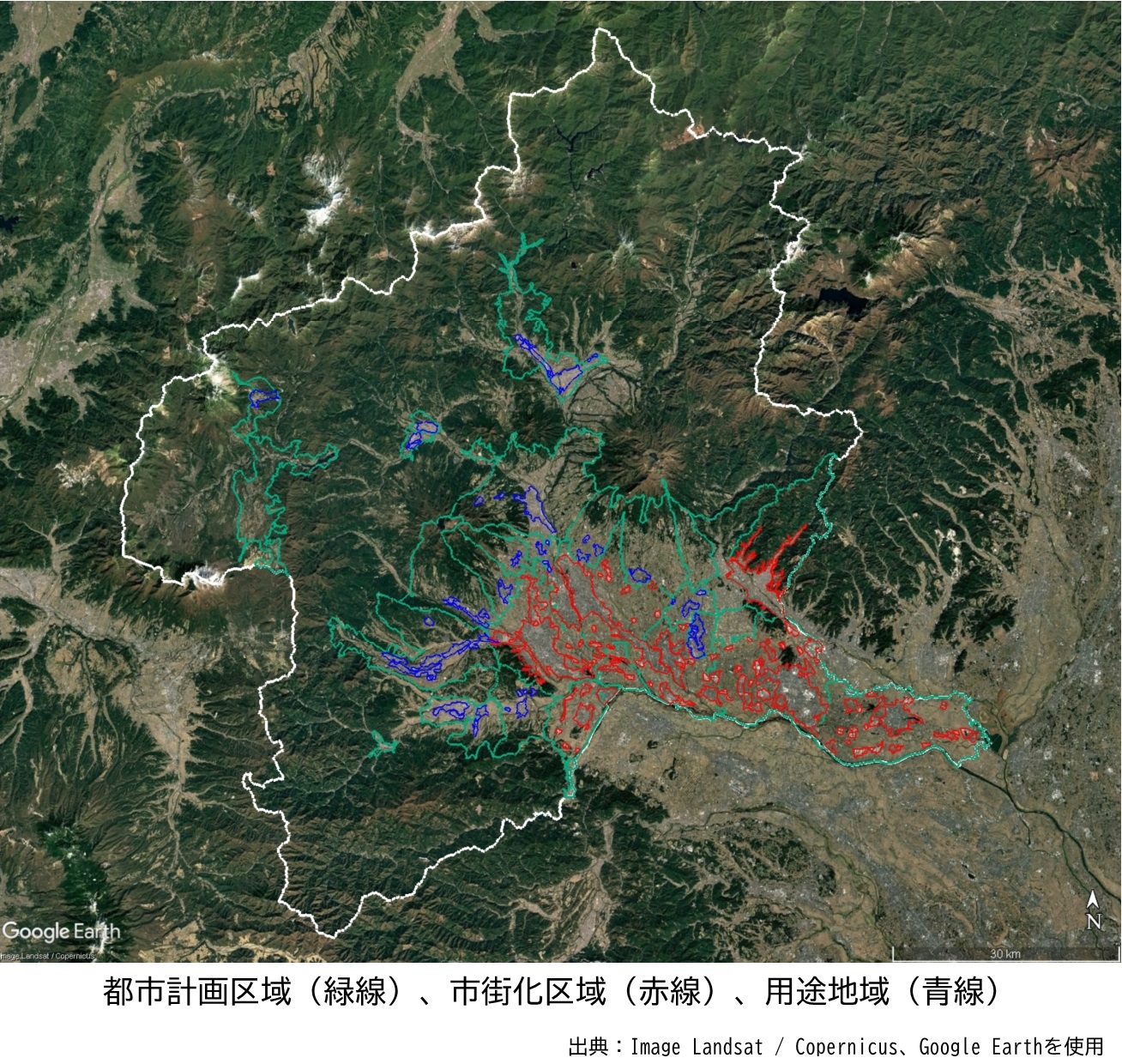

|

都市計画区域 市街化区域 非線引き用途地域 |

|

青い線は都市計画区域、赤線で囲まれた区域が「市街化区域」を表し、青線で囲まれた区域は非線引き都市計画区域の中にある「用途地域」を表します。 (令和3年~令和4年都市計画基礎調査) |

都市計画区域及び用途地域 (ZIP:2.66MB) |

| 公共交通沿線地域 |  |

鉄道駅は半径800m、バス停は半径300mのいずれかを満たす地域を表しています。ただし、バス停は、群馬県交通まちづくり戦略による平日運行本数20本以上の路線を対象としています。 「令和2年人口密度(1kmメッシュ)」データと重ねることで、上に掲載した図と同じように表示することができます。 |

公共交通沿線地域 (ZIP:293KB) |

| 土砂災害警戒区域 |  |

土砂災害(特別)計画区域を表しています。 「令和2年人口密度(1kmメッシュ)」データと重ねることで、上に掲載した図と同じように表示することができます。 |

土砂災害警戒区域 (ZIP:6.96MB) |

| 洪水浸水想定区域 |  |

想定最大規模の洪水浸水想定区域を表しています。 「令和2年人口密度(1kmメッシュ)」データと重ねることで、上に掲載した図と同じように表示することができます。 |

洪水浸水想定区域 (ZIP:15.63MB) |

| 名称 | 例 | 内容 | ファイル | |

|---|---|---|---|---|

| 色 | 高さ | |||

| 人口増減率及び増減数の分布(平成22年~令和2年) |  |

平成22年から令和2年までの人口増減数の絶対値を高さで表しています。赤系の色は人口が増えた場所、青系の色は人口が減った場所です。 | 人口増減率及び増減数(平成22年~令和2年) (ZIP:408KB) | |

| 人口増減率 | 増減数の絶対値 | |||

|

人口増減率(小地域単位)(令和2年~令和22年) |

令和2年から令和22年の人口増減率を小地域単位で表しています。赤系の色は人口が増えた場所、青系の色は人口が減った場所です。 |

人口増減率(小地域単位) (ZIP:4.24MB) | ||

| 人口増減率 | - | |||

| 新築着工件数(平成29年~令和2年) |  |

平成29年から令和2年の5年間の新築件数を表しています。 |

新築着工件数 (ZIP:1.75MB) | |

| 新築件数 | - | |||

| 令和2年人口密度(1kmメッシュ) |  |

令和2年時点の人口密度(1kmメッシュ)を表しています。 各区域データと重ねることで、上に掲載した図と同じように表示することができます。 |

R2人口密度(1kmメッシュ) (ZIP:1.79MB) | |

| 人口密度(人/ha) | - | |||

よくある質問

Q.「都市計画区域」ってなんですか?

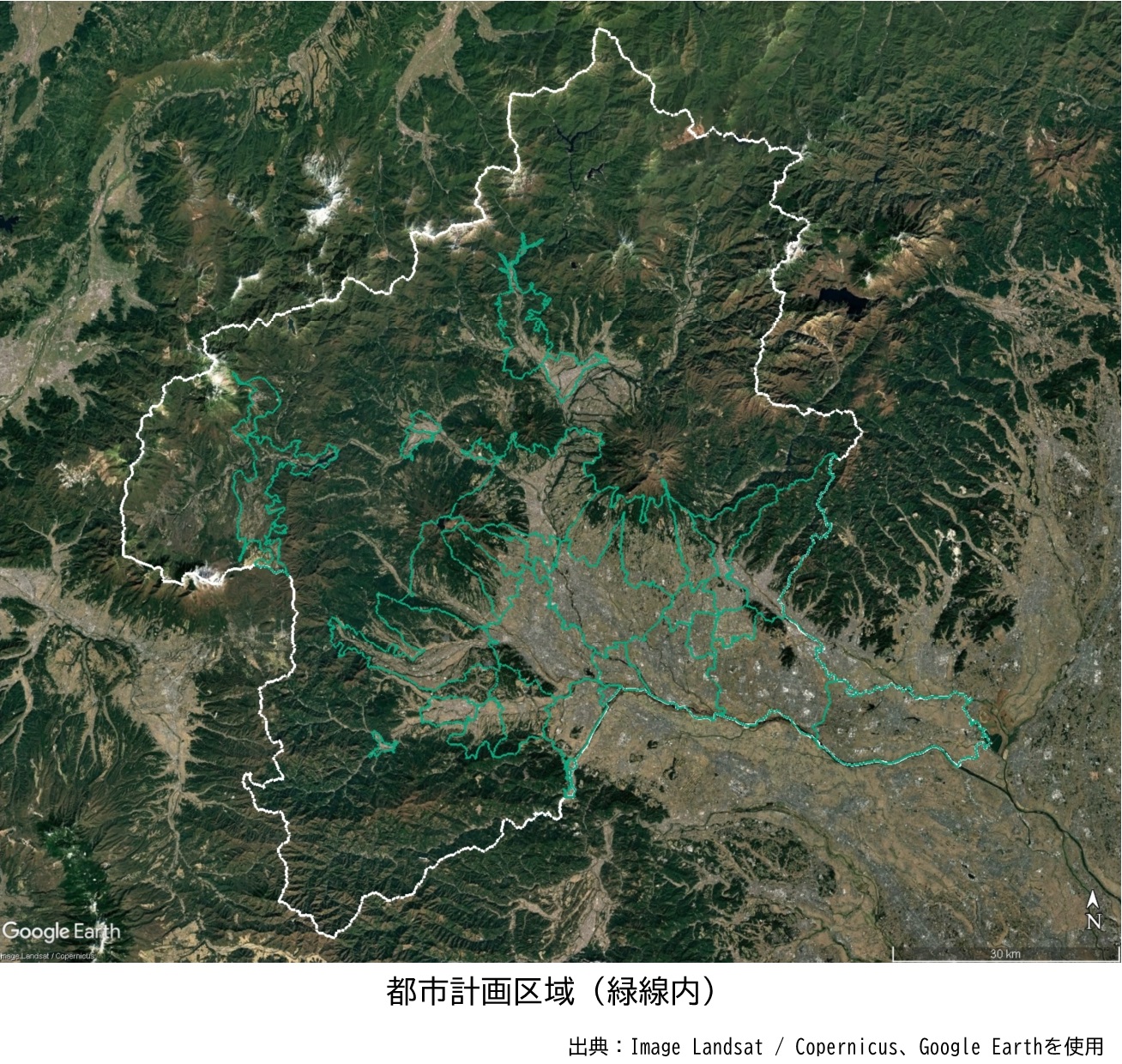

まちづくりに必要な都市計画を定めるにあたり、まずはその計画が及ぶ範囲を決めることになります。それが「都市計画区域」です。地形や人口、交通量などを勘案して一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域のことを指定します。都市計画区域が指定されると次の様な指定の効果があります。

- 建物を建てるときに建築確認の手続が必要となる。

- 一定規模以上の開発行為について許可が必要となる。等

Q.「線引き」ってなんですか?

区域区分(線引き)とは、都市計画区域内で、まちが無秩序に広がっていくのを防ぎ、計画的なまちづくりを行うため、積極的に市街地にする区域(市街化区域)と、市街化をおさえる区域(市街化調整区域)とに区分することです。いわゆる“線引き”都市計画区域とは、この区域区分を行っている都市計画区域を指します。

一方、“非線引き”都市計画区域は、区域区分のない都市計画区域のことを指します。下の地図上では、赤線で囲まれた区域が「市街化区域」を表しており、赤線がある区域:“線引き”都市計画区域、赤線がない区域:“非線引き”都市計画区域、となります。また非線引き都市計画区域の中にある青線で囲まれた区域は「用途地域」を表します。“非線引き”都市計画区域内でも「用途地域」を定める事が出来ます。

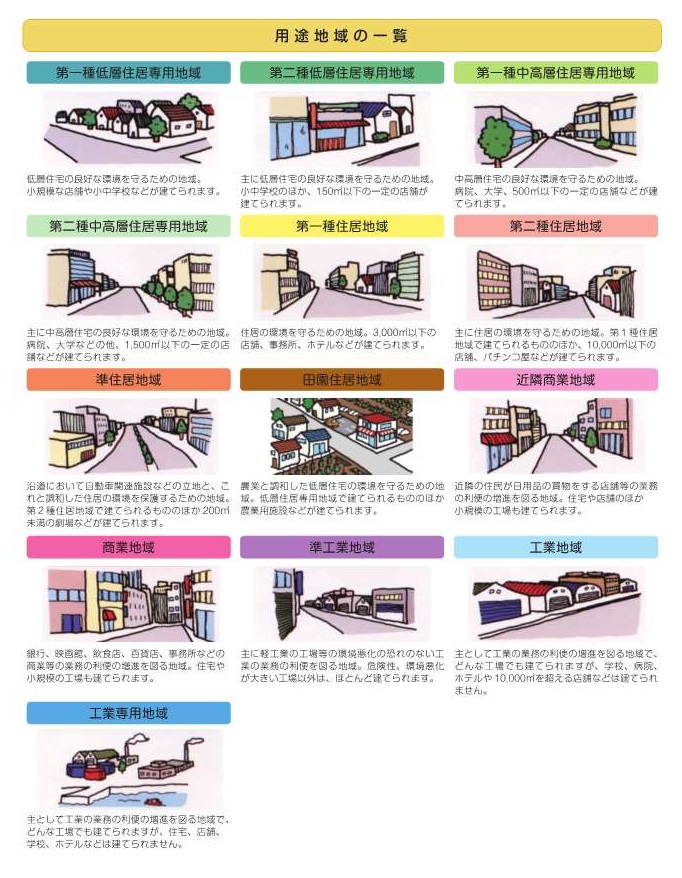

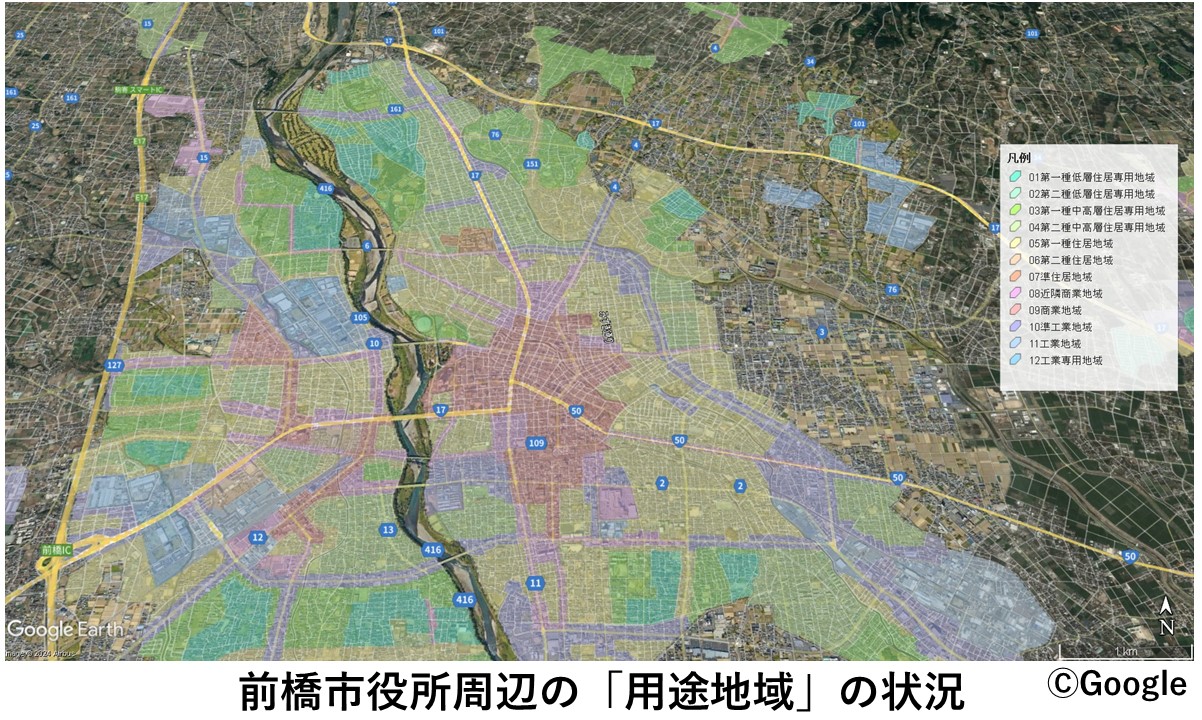

Q.「用途地域」ってなんですか?

まちの中の、住居、商業、工業といった土地利用は、似たようなものが集まっていると、それぞれにあった環境が守られ、効率的な活動を行うことができます。しかし、種類の異なる土地利用が混じっていると、互いの生活環境や業務の利便が悪くなります。そこで、都市計画では都市を住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に区分し、これを「用途地域」として定めています。なお、市街化区域には必ず「用途地域」が定められています。