本文

群馬県コンベンション施設基本設計

更新日:2016年12月19日

印刷ページ表示

高崎競馬場跡地に整備を進めている群馬県コンベンション施設の基本設計が完了しました。

群馬県コンベンション施設基本設計概要版(平成28年12月7日公表資料)(PDFファイル:6.15MB)

【分割版】基本設計概要版(表紙-5ページ)(PDFファイル:1.94MB)

【分割版】基本設計概要版(6-9ページ)(PDFファイル:1.39MB)

【分割版】基本設計概要版(10-11ページ)(PDFファイル:391KB)

【分割版】基本設計概要版(12-13ページ)(PDFファイル:1.66MB)

【分割版】基本設計概要版(14-17ページ)(PDFファイル:1.85MB)

※以下の内容は、PDFファイルにて図面等とともにご覧になれます。

設計コンセプト

設計コンセプト1 機能性を重視した施設

- 華美な装飾を避け、機能性を重視したデザイン

- 来場者の安全や主催者の利便性に配慮した施設計画

- 周辺環境に配慮した外構計画

設計コンセプト2 群馬らしさや地域景観を活かした施設

- 群馬県産木材を活用した内装計画

- 群馬県の産業のイメージを内外装に表現

- 群馬県の地域景観を感じられる植栽計画

設計コンセプト3 自然エネルギーを活かし環境に配慮した施設

- 群馬県の気候特性を利用し、屋根面を太陽光発電に活用

- ランニングコストに配慮し、省エネルギー技術を積極的に採用

設計コンセプト4 地域防災拠点機能を持たせた施設

- 大地震時も天井等の非構造部材の損傷等が生じないよう計画

- 防災拠点として活用できるよう、待機スペースや避難スペース等を計画

計画概要

- 計画地:高崎市岩押町地内

- 計画区域面積:約11万1,750平方メートル

- 都市計画区域:市街化区域

- 用途地域等:第二種住居地域、近隣商業地域

- 地区計画等:開発整備促進区(地区計画)設定見込み

- 防火地域等:建築基準法第22条区域

- 建ぺい率:第二種住居地域60%、近隣商業地域80%

- 容積率:第二種住居地域200%、近隣商業地域200%

- 主要な周辺道路 北側:コンベンション施設北口線 幅員27メートル、南側:競馬場通り線(拡幅予定) 幅員15~25メートル

施設構成

| 施設 | 展示場面積 | 備考 |

|---|---|---|

| 多目的展示施設 | 10,000平方メートル | 最終目標を20,000平方メートルとする |

| 施設 | 面積 | 収容人数 | 室数 | 合計 |

|---|---|---|---|---|

| メインホール | 1,341平方メートル | 1,000人 | 1室 | 1341平方メートル |

| 大会議室 | 643平方メートル | 500人 | 1室 | 643平方メートル |

| 中会議室 | 304平方メートル | 200人 | 4室 | 1,216平方メートル |

| 小会議室 | 75平方メートル | 40人 | 4室 | 300平方メートル |

| 合計 | 2,460人 | 10室 | 3,500平方メートル |

面積表

(1)展示施設

| 面積 | |

|---|---|

| 展示場 | 10,000平方メートル |

| その他 | 9,210平方メートル |

| 計 | 19,210平方メートル |

(2)会議施設

| 面積 | |

|---|---|

| 塔屋1階 | 25平方メートル |

| 4階 | 2,300平方メートル |

| 3階 | 2,350平方メートル |

| 2階 | 5,210平方メートル |

| 1階 | 3,180平方メートル |

| 計 | 13,065平方メートル |

(3)合計面積

| 面積 | |

|---|---|

| 合計 | 32,275平方メートル |

展示施設・会議施設

- 階数:地上4階

- 建築面積:19,200平方メートル

- 延べ面積:32,275平方メートル

- (展示施設)19,210平方メートル

- (会議施設)13,065平方メートル

立体駐車場

- 階数:5層6段

- 建築面積:7,080平方メートル

- 延べ面積:34,950平方メートル

- 駐車台数:1,431台

その他駐車場等

- 平面駐車場:582台

- 合計駐車台数:2,013台

- 自転車:90台

- バイク:20台

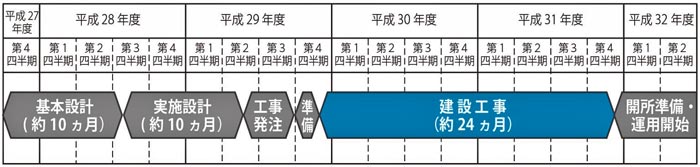

事業工程

概算事業費

約280億円

配置計画

概要

- 施設は敷地境界からなるべく距離をとって配置し、周辺環境への影響に配慮

- 主要なアクセス道路となるコンベンション施設北口線の正面にメインエントランスを配置

- 倉賀野堰用水路東側を駐車場エリアとし、立体駐車場と平面駐車場で、合計2千台以上を確保

展示施設

- 搬出入の利便性を考慮し、施設の南北に十分な広さのトラックヤード(※注1)を配置

- 競馬場通り線側に、十分な数の搬出入車両用の駐車場を確保(46台)

- 施設西側に将来増設用地を確保し、屋外展示場として利用

(※注1)トラックヤード:搬出入用の大型車両の通路や、順番を待つ大型車両が待機するためのスペース

会議施設

- 来場者の動線を極力短くするため、展示施設と隣接した位置に積層配置

- 立体駐車場とペデストリアンデッキにて接続

緑地

・周辺環境に配慮し、敷地外周部に幅10メートルの緑地を計画

平面計画(概略)

展示施設

- 床下にイベント開催用の設備ピットを計画

- 展示場は1万平方メートルを3分割可能とし、南北に諸室を配置

- 各区画毎に、南北2箇所の搬出入口を配置

- 2階の南側に商談等、多目的に利用できる控室を配置

- 2階北側にエントランスロビーから連続したコンコースを配置

会議施設

- 1階ピロティ部に、公共交通用の乗降場を計画

- 1階に職員事務室や機械室、防災センター等の管理部門を集約

- メインホール及び大、中会議室の西側に、パントリーや倉庫を計画し、サービス動線と来場者の動線を明確に分離

- 4階に群馬の山並みを眺めることのできる展望ラウンジを配置

動線計画

歩行者

- 主として、コンベンション施設北口線から進入、退出

- ペデストリアンデッキを通行することにより、車両動線と分離

一般車両

- 主として、コンベンション施設北口線から進入、退出

- 大規模イベント時は、混雑状況により競馬場通り線から進入、退出が可能

公共交通

- 主として、競馬場通り線から進入、退出

- 会議施設1階の乗降場にて、来場者の乗降を行う

- タクシーについては、専用のタクシープールを計画

搬出入車両

- 主として、コンベンション施設北口線から進入、退出

- トラックヤードを通行し、展示場内部を一方通行にて搬出入作業可能

VIP車両

- 主として、競馬場通り線から進入、退出

- その他の車両動線と分離

内外装計画

外装計画

屋根:金属板仕上げ

外壁:セメント板、及び金属断熱サンドイッチパネル仕上げ

内装計画

機能性

- 展示場の床は、アンカーボルトの設置が可能な、コンクリート仕上げで計画

- メインホール、及び大会議室の壁は、音響に配慮し、不燃有孔板で計画

- メインホールの天井は、吊り物が設営しやすい構造とし、金属材で計画

- 大会議室の天井は、レセプション等を想定して、木質系不燃材で計画

耐久性及び維持管理性

- 展示場の壁は、耐久性に配慮し、セメント板で計画

- コンコース、及びホワイエの床は、耐久性及び維持管理性に配慮し、ゴムタイルで計画

- メインホール、及び大、中、小会議室の床は、維持管理性に配慮し、タイルカーペットで計画

音響計画

- イベントによって発生する音が、敷地境界において規制値以下となるよう計画

- 展示場や会議室については、適した残響時間となるような内装計画とするとともに、反射音によるエコー等の音響障害に配慮して、吸音材の配置を計画

群馬らしさの表現

- 富岡製糸場のレンガ壁と同じフランス積みの意匠を、エントランス吹抜部等に、群馬県産木材を用いて表現

- 群馬のものづくり技術を、エントランス導入部の防風壁で表現

- その他の群馬らしさ表現も実施設計で検討

防災計画

- 防災拠点(避難所・物流拠点・一時集結所)として十分活用できる施設として計画

- 物流拠点については、首都圏等への救援物資の輸送を行う広域的な物資輸送拠点としての活用も想定

- 帰宅困難者を約4千人と想定し、コンコース、ホワイエ及び会議室を待機スペースとして計画

- 地域住民の一時避難のため、帰宅困難者と合わせて最大約7千人の受入れを想定

- 帰宅困難者に対して必要な備蓄を収納できる倉庫を計画

- 展示場は、救援物資の仕分け等に用いる物流拠点としての利用を計画するほか、待機スペース、避難スペースとしての活用も想定

- 屋外は、自衛隊や消防・警察の一時集結地としての利用を計画

- 3日間の稼働を想定し、非常用発電設備を計画

- 非常時の飲用水を、受水槽に貯留

- 井戸水を災害時のマンホールトイレ洗浄水や飲用以外の生活用水として利用

構造計画

地盤特性

- 施設の規模や配置を勘案し、17箇所のボーリング調査を実施 ※平成25年度実施の2箇所を加え合計19箇所

- 支持層は、地盤面から概ね27メートル~33メートル以深の、洪積層第五礫質土層(Dg5)と判断

- 地下水位は、地盤面から概ね1メートル~2メートルの深さと判断

基礎工法の選定

- 地盤調査結果を基に、十分な支持力を確保できる計画とする

- 支持層が深いため、基礎形式は杭基礎とし、杭工法は、コストや施工性等を勘案し、既製コンクリート杭による「拡大根固め工法」として計画

上部構造の検討

- 防災拠点として十分な機能を確保するため、次の耐震性能を目標とする

- 構造部材→大地震後に補修をすることなく建築物を使用できること(構造体の耐震安全性:1類)

- 天井等の非構造部材→大地震後に危険な損傷等が発生しないこと(非構造部材の耐震安全性:A類)

※参考とした基準等 官庁施設の総合耐震・耐津波計画基準(国土交通省)

- 構造種別は、軽量で施工性に優れた「鉄骨造」とする

- 架構形式は、高い剛性及び耐力が確保できる「ブレース付きラーメン構造」として計画

- トレンチ階は、鉄骨部との接続を考慮し、「鉄骨鉄筋コンクリート造」として計画

断面計画

- 展示施設と会議施設の構造計画は、必要な天井高が確保できるよう、余裕をもった断面計画

- 展示場は、搬出入口の高さを4.5メートル、床許容荷重を5トン/平方メートルとし、大型車両による搬出入に配慮

- 展示場は、天井高を21メートル確保し、音楽イベントの開催に対応

- 会議施設は、大型スクリーンを設置できるように天井高を計画

- 展示場の屋根は、軽量で大スパン架構に適した、メイントラスとサブトラスで構成された「トラス架構(※注2)」

(※注2)トラス架構:三角形を基本単位とし、その集合体で構成する構造形式

展示場の天井吊荷重

- 立体トラスの天井吊荷重は、コンサート等の様々なバリエーションに対応できる設計

- 吊り金具は、立体トラスの節点毎に設置し、許容吊荷重は1点当たり0.45トン

- 隣接する吊り金具を使用しないことで、1点当たり最大1.1トンまで吊ることが可能

- 照明メンテナンスや、イベントにおける吊り物の設営作業のため、立体トラス内部にキャットウォークを計画

設備計画

電気設備計画

- 国土交通省「官庁施設の総合耐震・耐津波計画基準」の「甲類(※注3)」に準拠した設備計画とする

(※注3)大規模災害発生時において、大きな補修をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続できることを目標

電力設備

- 受電方式は、本線、3相3線6.6kVとし、安定的な電力を確保するため2回線受電とする

- 省エネルギー機器(LED照明・高効率変圧器)の採用により電力量の低減を図り、人感センサーなどの導入により、無駄な電力の消費を低減

- 72時間(3日)以上の運転が可能な非常用発電設備を設置

- 環境負荷低減を考慮し、太陽光発電設備を設置

通信設備

- 施設運営用LANシステム、会議用LANシステム、展示用LANシステムを構築

- 施設利用者用無線LAN(Wi-Fi)を設置

- ネットワーク方式のカメラを、建物出入口、ロビー、ホワイエなどに設置

その他

- 必要となる各室の出入口扉及び外部への扉は電気錠とし、必要な箇所に防犯用センサーを設置

- メインホール、大会議室、中会議室に、音響設備等や難聴者支援設備を設置

機械設備計画

- 国土交通省「官庁施設の総合耐震・耐津波計画基準」の「甲類(※注3)」に準拠した設備計画とする

(※注3)大規模災害発生時において、大きな補修をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続できることを目標

空気調和設備

- 熱源方式は、経済性、操作性、維持管理性ならびに、多様な使用環境に対応する必要があることから、ガスヒートポンプチラー(GHPチラー)とする

- 展示施設、会議施設系統は中央熱源方式とし、部屋ごとの空調が必要となる展示施設の控え室や防災センターは、個別熱源方式とする

- 展示場は、居住域を対象に温度状況をセンサーで感知し、きめ細かな空調の制御を行う

- コンコース及びホワイエは、ランニングコストを低減するため、エリア毎にセンサーで人の通過を感知し、空調吹き出し口からのスポット的な気流により清涼感が得られる空調方式とする

給排水衛生設備

- 公共水道本管より給水管で引き込み、受水槽に貯水

- 受水槽からは、加圧給水ポンプにて使用か所に給水

- 加圧給水ポンプは、非常用発電設備からも給電可能

- 災害時にはマンホールトイレ用の雑用水として井戸水を利用

- 井戸ポンプは、非常用発電設備からも給電可能

環境計画

自然エネルギーの活用

- 日照条件の良い群馬県の気候を利用し、屋根面を太陽光発電に活用

- コンコースやホワイエにハイサイドライトを設け、自然光を活用して電力使用量を低減

- ハイサイドライトを自然換気窓として利用

- 夜間の冷気等を利用した熱気処理(ナイトパージ)により、冷房の熱負荷を低減

- 植栽への散水や災害時のマンホールトイレの洗浄水として、井戸水を利用

- 地中熱の利用については、実施設計にて検討

ライフサイクルコストへの配慮

- 高効率設備機器、LED照明、クールスポット空調、空調のセンサー制御システム等の省エネ技術を採用

- 明るさセンサー及び人感センサーなどの導入により、無駄な電力の消費を低減

- 力率改善用進相コンデンサの設置を行い、効率の良い設備運用を図る

バリアフリー・ユニバーサルデザイン

- 人にやさしい福祉のまちづくり条例による「整備基準」への適合を目標とする

- 外国語サインや点字ブロック、音声案内等の設置により、全ての来場者が利用しやすい計画とする

外構計画

造成計画

- 基礎工事、舗装工事や雨水貯留槽などによる発生土は、敷地外に搬出することなく、敷地内で有効利用できるよう計画

- 建物レベルから敷地境界へ0.5%~2.0%の排水勾配を設定し、建物に周辺地盤からの雨水が流入しないよう計画

- 設計GLを、標高93.0メートル、建物周囲の地盤を、標高91.5~92.6程度とする

雨水排水計画

- 周辺には大雨時に溢水する箇所があるため、周辺道路からの雨水を一定量雨水貯留槽に受け入れる計画とする

- 敷地を、倉賀野堰用水路と佐野堰用水路で3分割し、それぞれのエリアにおいて、雨水貯留槽を計画

- 雨水貯留槽の容量は、都市計画法の開発許可基準等に準拠

- 開発後の流出雨水について、降雨時に全量貯留し、排水先の水路や排水管に余裕がある時に排水

緑地計画

- 群馬の特徴である山の風景(北)、平地の風景(南)をモチーフに、群馬の縮景として植栽を表現

- 緑道を歩きながら、群馬県の四季を感じられるよう、県の木や花を中心とした植栽を配置をバランス良く配置

- 工事に支障のある樹木については、伐採とするが、サクラなど、隣地との境界にある樹形の整っているものについては、保存を検討

- 樹木は、県内で生産されているものを中心に用いる

- 群馬の歴史が感じられるレンガ材を、緑道にアクセントとして用いる