本文

高冷地野菜研究センターの紹介

更新日:2023年4月18日

印刷ページ表示

高冷地野菜研究センター本館

高冷地野菜研究センターの業務概要

高冷地野菜研究センターの試験ほ場

当センターの所在する嬬恋村は、高原キャベツの大産地で、全国の主要消費地に出荷されています。特に京浜地域の8~9月の市場占有率は、毎年70%以上を占め、夏秋期の野菜供給基地として重要な存在です。しかし、キャベツの栽培面積の増加とともに連作畑が増加し、根こぶ病やバーティシリウム萎凋病などの連作障害が発生し、生産が不安定となってきています。

当センターは、これらの問題解決による生産の安定や、夏期の冷涼な気象条件を積極的に活用した地域農業の振興と農家経営の安定を図ることを目的として、研究業務に取り組んでいます。

高冷地野菜研究センターの試験研究課題

- 土壌への炭素貯留による二酸化炭素削減効果の検証と実証

- 土壌流亡が発生したキャベツほ場における適正施肥の検討

- 温暖化に対応した新規高冷地野菜の栽培試験

- 農作物新農薬実用化試験(受託)

- 県内高冷地におけるキャベツ系統選抜・特性検定試験(受託)

- ベニバナインゲンの安定生産技術の確立

高冷地野菜研究センターの主な研究成果

ぐんま農業新技術

- 夏秋キャベツ栽培における二段局所施肥に対応した新型三兼ライムソワーの開発

- 夏秋キャベツ栽培におけるコナガおよびオオタバコガに対するコナガコン-プラス(ロープ製剤)の効果(ぐんまの農業研究と普及活動第40号)

- キャベツセル成型苗に対応した自動灌水システムの開発(ぐんまの農業研究と普及活動第34号)

- 夏秋キャベツ栽培で発生するコナガに対する各種薬剤のローテーション散布効果(ぐんまの農業研究と普及活動第34号)

- 微粒剤および粒剤が均一に散布できる新型ロータリーソワーの開発(ぐんまの農業研究と普及活動第32号)

- キャベツ苗移植同時粒剤植穴施用装置の開発(ぐんまの農業研究と普及活動第19号)

主な論文

- 高速二段局所施肥が可能な新型三兼ライムソワーの開発(群馬県農業技術センター研究報告第20号、2023、19-24)

- 嬬恋村の夏秋どりキャベツ栽培に適応した緑肥作物の選定(群馬県農業技術センター研究報告第18号、2021、13-20)

- 複合性フェロモンのロープ製剤による夏秋キャベツ害虫の防除効果(群馬県農業技術センター研究報告第18号、2021、7-12)

- 微粒剤および粉剤が均一に散布できる新型ロータリーソワーの開発(群馬県農業技術センター研究報告第14号、2017、9-13)

- 夏秋キャベツ栽培における菌核病の発生生態と防除法(群馬県農業技術センター研究報告第9号、2012、51-5)

高冷地野菜研究センターの沿革

- 昭和55年4月 群馬県園芸試験場高冷地試験地として発足

- 昭和58年4月 群馬県農業総合試験場高冷地分場と改称

- 平成6年4月 群馬県園芸試験場高冷地分場と改称

- 平成15年4月 群馬県農業技術センター高冷地野菜研究センターと改称

高冷地野菜研究センターへのアクセス

電車

- JR北陸新幹線軽井沢駅下車 万座方面へタクシーで約60分

- JR吾妻線万座鹿沢口駅下車 長野方面へタクシーで約30分

自動車

所要時間

・関越自動車道渋川伊香保インターチェンジから約1時間30分

道順

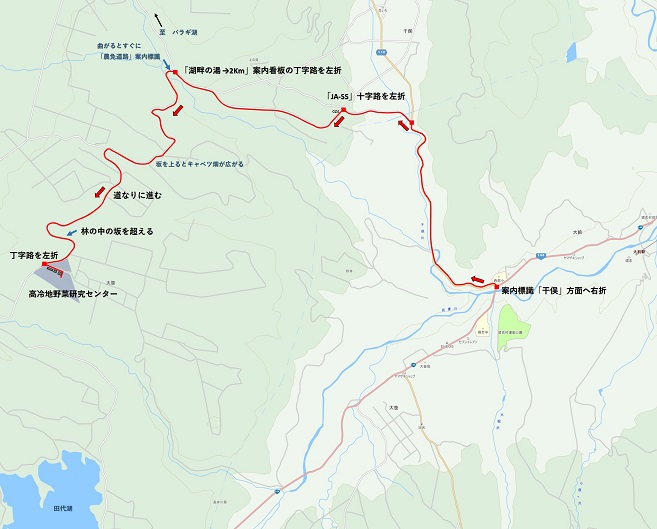

- 関越自動車道渋川伊香保インターチェンジで降り、国道17号(沼田方面)へ

- 国道17号線から国道353号線へ入り、吾妻方面へ

- 中之条町で国道145号線(長野原町から国道406号と重複)に入り、草津方面へ

- 長野原町「大津」の信号を上田、嬬恋方面へ左折

- 長野原町羽根尾で国道145号線は国道144号線(国道406号)へ続き、しばらく道なりに直進

- 嬬恋村役場を過ぎて、しばらく進み西部小学校脇の三叉路を「干俣」方面へ右折

- 県道112号を進み、案内標識「バラギ高原」丁字路を左折

- ガソリンスタンド(JA)の十字路を左折し、「バラギ高原」方面に進む

- 坂道を道なりに進み、「湖畔の湯→2キロメートル」の看板の丁字路を左折

- 左折するとすぐに案内標識「農免道路」があり、農免道路に入る

- 山道を上るとキャベツ畑が広がる

- 道なりに進み、林の中の坂を越え、丁字路を左折する

- すぐに右側に高冷地野菜研究センター本館が見える