本文

教育あがつま HOT NEWS web版

今回のweb版では、近年、健康ブームや環境保護の観点からも自転車に対する注目度が増す中で、交通事故と関連させて、安全という立場から自転車についてもう一度見つめたいと思います。

児童生徒の自転車による交通事故が増えています!

自転車は誰もが気軽に乗れる便利な乗り物です。しかし、その気軽さの反面、自転車乗用には様々な危険が潜んでいます。近年、交通事故における自転車事故の割合は全国的にも増加傾向で、自転車事故の2割は15歳以下の子どもたちで占められています。自転車は子どもたちにとっては日常生活における重要な交通手段になっています。小学生では学年が高くなるにつれて、自転車乗用に慣れ利用範囲も広くなり、中学生では、日常生活で利用するばかりでなく通学にも利用するようになります。

このような自転車を取り巻く状況がある中で、吾妻管内の現状をみてみると、小中学生の自転車乗用による交通事故件数も、年々増加傾向にあります。こうした状況を踏まえると、学校においてなお一層の自転車に関する安全指導の充実を通して、児童生徒の交通安全に対する意識を高め、自転車事故の増加を抑える取組が必要になってきます。

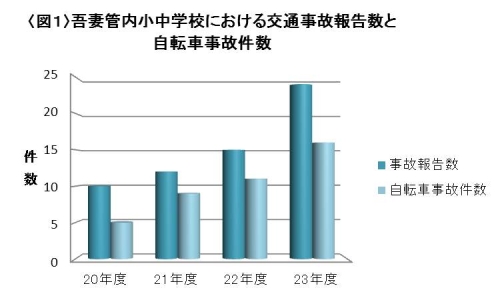

図1のグラフは、過去4年間の吾妻管内の児童生徒の交通事故報告数と自転車事故件数を示したものです。年々事故 報告数が増えているのが一目でわかります。

平成23年度は、2学期までの報告数ですが、交通事故件数、自転車事故件数ともに、昨年度を大きく上回るという心配される状況があります。

自転車の安全指導の見直しをしていますか?

平成23年度の事故報告では、16件の自転車乗用による交通事故報告があり、発生時間別では、中学生は登下校中に、小学生は帰宅後に事故が多くなっています。児童生徒が自転車を乗用するのは校外においてですが、教職員が児童生徒の自転車乗用の実態について関心をもち、情報の収集・把握に努める必要があります。

また、交通安全指導は「小さい頃からの指導が効果的」と言われています。早い段階から計画的・系統的に安全教育を行うことにより、子どもたちの「命を守ること」「被害者・加害者にならないこと」につながります。以下に、学校における自転車に関する安全指導のポイントを紹介しますので、ご活用ください。

学校における自転車に関する安全指導のポイント

- 学校の安全に関する全体計画の中に明確に位置付け、組織的に進める。

- 児童生徒や地域の実態を把握し、適切な内容と指導方法に留意する。

- 各教科や道徳、総合的な学習の時間、PTAや地域社会における活動等と関連させて指導する。

- 朝の会や休み時間における指導を、計画的な安全教育の指導と関連付けて行う。

- 安全教育の効果を高めるために、危険予測の演習、視聴覚教材や資料の活用、地域や校内の安全

マップづくり、学外の専門家による指導などを導入する。

朝の会や帰りの会などを利用した繰り返しの指導で、児童生徒の交通安全意識を高めましょう。

自転車に関する安全指導は、知識と技能の指導にとどまるのではなく、知識と技能を基に自転車を安全に乗用する態度を身に付けさせることが必要です。そのため、学級活動等において、児童生徒の発達の段階を考慮しながら、計画的に指導していくことも重要です。一方、短い時間で行う指導は、学級活動や学校行事等の指導を補ったり、継続的に行うことが必要な内容を指導したりするのに効果的です。ここでは、短時間で行う指導例を3点紹介します。各学校においても、学校・地域の実態に合わせた問題を取り上げるなど工夫してみましょう。

1 安全ルールの確認

自転車は安全ルールを守って楽しく乗ろう!

(「自転車安全利用5則」参照)

- 歩道は歩行者優先

歩いている人に道をゆずろう - ヘルメットをかぶろう

- 交差点は信号を守ろう

必ず安全確認をしよう - 夜は必ずライトをつけよう

- 二人乗りは禁止 並んで走るのも禁止

- 中学生になったら、原則として「車道通行」

2 自転車点検

自転車は、乗る前に『必ず点検』が基本

点検せずに乗ってしまいがちですが、よく使う ものほど整備不良になりやすく、事故も多くなり がちです。

点検の基本を「ブタはしゃべる」と覚えましょう。

「 ブ 」 ブレーキはききますか?

「 タ 」 タイヤに空気は入っていますか?

「 は 」 反射材・ライトはついていますか?

「シャ」 車体は整備されていますか?

(ハンドル・サドル・チェーン)

「ベル」 ベルは鳴りますか?

3 危険予測学習

見通しの悪い交差点を右折しようと思います

教師 「自転車に乗った男の子が見通しの悪い交差点をこのまま右折しようとしています。このときどんな危険が考えられますか?」

男の子A「右側から車が来ているかもしれないぞ」

女の子B「前から走ってくる車にぶつかるかもしれないよ」

女の子C「右側から人や自転車が飛び出してくるかもしれないわ」

男の子D「後ろから車が来ているかもしれないな」

「止まれ」の標識があるところでは、必ず止まって左右の安全確認をしましょう。

学校生活の様々な場面で自転車の交通事故の原因や事故の起こりやすい場所、交通ルールなどを話題にして、児童生徒の交通安全の意識を高めましょう。特に、下校時や休日の前など、児童生徒が自転車に乗る状況を選んで繰り返し指導を行うことが効果的です。