本文

教育あがつま HOT NEWS 第34号

平成24年度問題行動等月例報告より

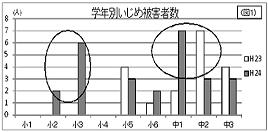

学年別いじめ被害者数

図1のように、昨年度の管内のいじめ被害者数は、中学校では中1を除くと減少傾向、小学校では小2 、小3を中心に増加傾向が見られました。

中でも小学校3年生と中学校1年生の被害者数が多くなっていることが心配されます。何よりも大切なのは、いじめを認知した後、迅速に解消に向けた取組が学校全体で行われることです。

本年度も引き続き、いじめの早期発見に努め、解消に向けた学校の組織的な取組をお願いします。

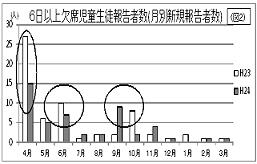

6日以上欠席児童生徒報告者数(月別新規報告者数)

不登校については、各学校で実態に即した組織的な取組を継続していただいており、6日以上欠席した児童生徒の報告者数は、昨年度に比べ120 名減っています。しかし、いじめ被害者数と同様に、中学校では減少傾向ですが、小学校では増加しています。また、図2からも、学校生活に慣れてきた6月と、夏休み明けに新規報告が増加するという傾向がわかります。

本年度も引き続き、子どもの心の小さな変化を見逃さないよう、一人一人の子どもに目を向け、それぞれの子どもの言葉に耳を傾けていただきたいと思います。

スクールカウンセラー(SC)の積極的な活用をお願いします!

本年度より、スクールカウンセラーが全小中学校配置となりました。勤務時間数に限りがありますが、与えられた時間の中での積極的な活用をぜひお願いいたします。また、教育事務所に配置されているスクールカウンセラースーパーバイザーについても、スクールカウンセラーへの助言を中心とした学級担任への支援に向け、積極的な活用をお願いいたします。

より有効な活用のためには、SCと担当教諭の情報共有と方針の共通理解が大切です。

SCに任せっきりではなく、学級担任の力となるよう役割分担を意識しましょう。

スクールカウンセラーとの協働のための7つのポイント

- 学校としての方針をSCに伝え、役割の共通理解を図りましょう。

- コーディネーター担当の教師がSCの日程を管理しましょう。

- SCを教育相談部会等へ位置付けましょう。

- SCと教職員の情報の共有を図りましょう。

- SCが相談活動をしやすいように、相談室等の環境整備を図りましょう。

- SCと教職員との円滑な人間関係づくりを進めましょう。

- SCの役割や相談方法について、児童生徒、保護者への周知を図りましょう。

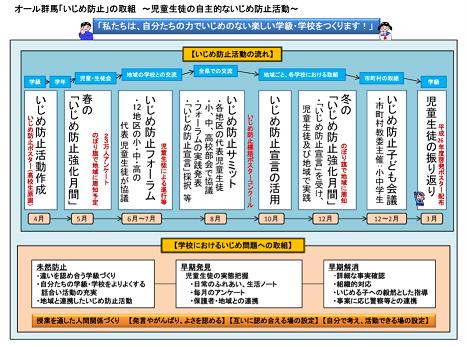

子どもたちの力でいじめ防止を!

(義務教育課生徒指導係作成資料)

本年度、県教育委員会では上記のように「いじめ問題対策推進事業」を全県を挙げて展開していきます。キーワードは「児童生徒主体のいじめ防止活動」です。

各学校での指導の重点としては、以下の5点が示されています。

- 児童生徒一人一人に、いじめを自分のこととして考えさせる。

- アンケート結果を基に、学級や児童会・生徒会で、いじめをテーマとして話し合う。

- いじめで悩む児童生徒をサポートできる体制を考えさせる。

- いじめの解決方法を学ばせる。

- 学校間の連携を密にして、児童生徒の経験に基づく意見交換を行う。

各学校で従来から行われている児童会、生徒会活動を中心として、自分たちの力でいじめをなくす活動を積極的に推進していただきたいと思います。