本文

組織で見直す学校安全~未然防止の取組について~

近年、学校の内外において思いもかけない事件や事故が数多く報告されています。しかし、どこかで「うちの学校では起こらないだろう」という思い込みはありませんか?

実際に、事件や事故が発生すると事態を収束させるには、多大な労力が必要になります。したがって、リスクが顕在化する前に察知し、対策を実施して、危機の発生を未然に防止することが重要になります。

また、教職員が安全に関する情報や話題を提供し、日常的又は定期的に、職員会議や校内研修などの機会を活用して、話合いをすすめ、教職員一人一人が危機管理意識を十分に高めていくことが重要です。

しかし…。

安全主任

先生

安全主任 : 新年度になり、新しく来た先生方に効率よく本校の危機管理について理解してもらう方法はないかな?先生方の危機管理意識を高めるためにはどんな方法があるのかしら?

先生 : それでは、年度のはじめにこんな研修を取り入れてみるのはどうでしょう? → 研修例:「自校における危機にはどのようなものがあるのかを考えてみよう。」

安全主任 : なるほど。この研修をすることで、個人の感じていたことが全体に共有されるし、日頃の教育活動の中で、危機管理に関する視点が生まれますね。今回は年度の始めだし、時間の制限もあるから「自校の危機」を広く集める方法ではなく、「校舎内の危険」に絞ってみようかな。事前に校舎内を「危険」という視点で見回りをして、起こり得るかもしれない危険について考えてもらうのもいいですね。

先生 : このような研修は全職員参加で行われることが基本ですが、校内安全委員会や運営委員会、学年会等の小集団で行うことも考えられますね。その際には、結果を全職員で共有できるようにしましょう。次ページでは、未然防止のための研修例を紹介します。

未然防止のための研修例 「自校における危機にはどのようなものがあるのかを考えてみよう。」

ねらい

- 自校における危機に関することについて考えられるものを洗い出すことで、自校の状況を把握して課題を明らかにするとともに、危機意識を高める。

- 自校で起こり得る可能性の高いリスクについて、対策を共有することができる。

研修の流れ

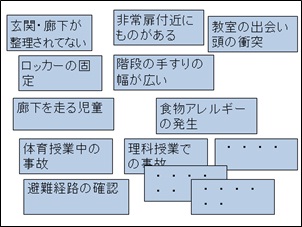

1.リスクの洗い出し

参加者は、教育活動や業務の中で起こり得るリスクを洗い出し、付せんに書き出す。

洗い出しの視点

- 教育活動や業務上改善する必要があると思っているができていないこと

- 教育活動や業務上よく起きているトラブル

- 全国の学校で発生した事件事故や最近話題になっている事件事故等

- 保護者や県民の信頼を失う事態

※リスクの洗い出しの際には「自分の学校ではきっと起こらないだろう」という思い込みを払拭して、最悪の事態を想定することが大事です。

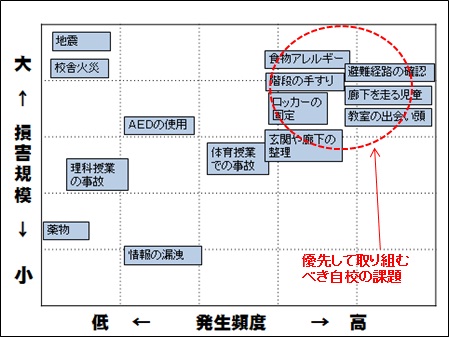

2.リスクマップづくり

洗い出したリスクについて、「発生のしやすさ(発生頻度)」「被害の大きさ・影響度(損害規模)」を軸にリスクマップを作成し、優先的に取り組むべき自校の課題を明確にする。さらに、緊急性・実現性・効果等から順位付けを行う。

3.リスク対策の検討

優先順位の高い自校の課題に対し「既に講じている対策」や「これまでの対応状況における課題」について検討し、「新たに実施する対策」を考える。

この研修を生かして

安全主任は管理職とともに、検討された問題点や改善策を整理し、学校安全計画や安全点検の見直しを行い、職員に周知します。職員は、改善策を実行するとともに、毎月の安全点検等により、定期的に評価・改善を行います。