本文

ハンセン病を正しく理解しましょう

ハンセン病について

ハンセン病はかつて「らい病」と呼ばれていました。各地を放浪する患者の収容が始まり、1931年に「癩予防法」が制定されたことで国立の療養所が各地に建設され、全ての患者の強制隔離が進められました。それにより、その家族も強い偏見や差別を受けて、ともに苦しめられていました。

各県では「無癩県運動」の名のもと、患者を見つけ出し療養所に送り込む施策が行われ、人々の心にハンセン病は恐ろしいというイメージを植え付け、偏見や差別を助長していきました。その後、有効な薬が発見され治療が行われているにもかかわらず、1953年に「癩予防法」が「らい予防法」として改正されてからも、強制隔離は続きました。

1996年に「らい予防法」は廃止され、それまで「らい」に付加され続けてきた悪いイメージをすべて解消するという意味から、「ハンセン病」と呼ぶように改められました。現在では日本にいる元患者は全て治ゆしており、感染力のある人はいません。しかし、社会においていまだに療養所入所者や家族への差別や偏見が根強く残っており、ハンセン病元患者の人たちの尊厳の確立や社会参加を図る上で、今後もハンセン病に関する正しい知識を広く普及させることが必要です。

ハンセン病とはどんな病気?

ハンセン病は「らい菌」によって発症する慢性感染症です。

- 1873年にノルウェーの医師アルマウェル=ハンセンによってはじめてらい菌が発見されました。

- らい菌は感染力が非常に弱く、現代の医学をしても培養することができません。たとえ感染しても発病することはほぼなく、現在の日本の衛生状態や医療状況、生活環境を考えると、らい菌に感染しても、ハンセン病になることはほとんどありません。

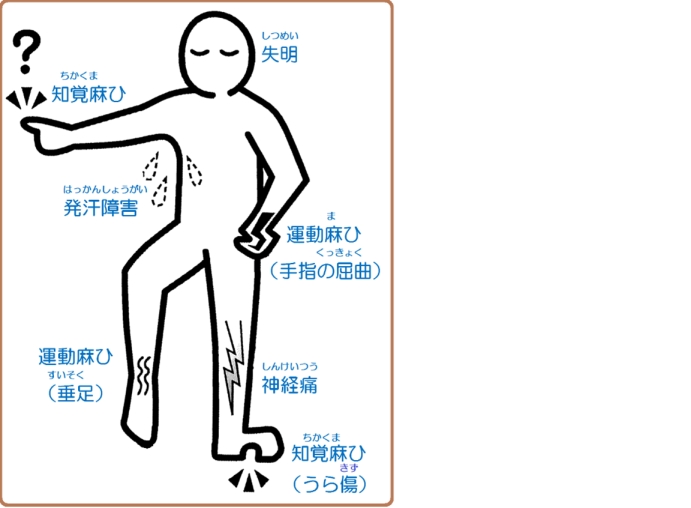

- 感染し発病すると、主に手足の末梢神経が麻痺し、汗が出なくなったり、熱や痛みを感じにくくなります。また治療法がない時代は、体の一部が変形するといった後遺症が残ることがありました。

- 1943年に、アメリカで「プロミン」という薬の有効性が判明し、日本でもプロミンによるハンセン病の治療が始まりました。現在は3種類の飲み薬を併用する治療法が主流となり、らい菌は短期間で感染力を失います。ハンセン病は早期に発見し、適切な治療を行えば、顔や手足に後遺症を残すことなく治ります。

- ハンセン病は遺伝することはありません。

厚生労働省パンフレット「ハンセン病の向こう側」より引用

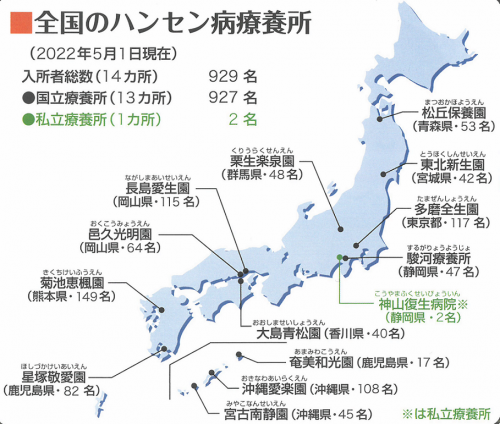

全国のハンセン病施設

国立13か所、私立1か所あります。

公益財団法人笹川保健財団パンフレット「知ってほしい、ハンセン病のこと。」より引用

ハンセン病DVD 栗生の園に生きた証 ~ハンセン病問題から見える『今』~

ハンセン病の正しい知識と偏見・差別の解消に向けて、国立療養所栗生楽泉園、栗生楽泉園入所者自治会、群馬県の協力のもと、一般社団法人群馬県社会福祉士会<外部リンク>ハンセン病福祉研究委員会により映像資料(ハンセン病DVD) (PDF:303KB)が作成されました。

この映像資料には、ハンセン病についてのアニメーション(7分)、栗生楽泉園の説明や入所者等のインタビュー映像(本編81分)が含まれています。

本編では、ハンセン病療養所「栗生楽泉園」に入所するハンセン元患者や関係者等の「語り」を中心に、幼い頃から園に入所する入所者の現在の穏やかな生活の様子や、そこに至るまでの各人のエピソードを記録しています。出演者として、ハンセン病療養所「栗生楽泉園」に入所するハンセン元患者(入所者)や園職員のほか、入所者を多方面から支援する支援者等に御協力いただきました。

映像資料に関するお問い合わせは一般社団法人群馬県社会福祉士会<外部リンク>までお願いいたします。

ハンセン病問題に対する理解を深めるために(パネル展開催)

長い間、偏見や差別に苦しんでいる人たちがいます。ハンセン病は特別な病気ではありません。

社会の誤った認識により生まれた悲劇が二度と起こらないようにするためには、ハンセン病を正しく理解し、それを後世に確実に伝えていかなければなりません。

群馬県では6月22日の「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」に合わせて「群馬県ハンセン病パネル展」を開催しています。令和6年度は、群馬県庁1階県民ホール北側にて6月19日から21日の3日間開催し、189名の方にご来場いただきました。国立療養所栗生楽泉園や重監房資料館からお借りした啓発パネルや当時実際に使用されていた品の展示を行い、啓発用DVDの放映も行いました。また、ハンセン病に関する書籍やパンフレットについて、来場者の方に自由に手に取って見ていただけるよう展示及び配布を行いました。

国立ハンセン病療養所バス訪問事業(藤楓協会)

ハンセン病に関する正しい知識の普及・啓発を図り、偏見差別のない社会をつくるため、一般県民を対象とした国立ハンセン病療養所バス訪問事業を実施しています。国立療養所栗生楽泉園を訪問し、社会交流会館や重監房資料館の見学等を行います。訪問事業は年1回開催し、参加者は随時募集します。

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

2019年11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重要性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。この法に基づき、対象となるハンセン病元患者家族の方々に補償金が支給されています。

請求期限は、令和11年(2029年)11月21日までです。

請求書の提出や請求に関する相談については、厚生労働省 補償金相談窓口(03-3595-2262)に御連絡ください。

もっと詳しく知りたい方へ(外部リンク)

- 現在日本には、国立・私立を合わせて14カ所のハンセン病療養所施設がありますが、そのうちの一つである「国立療養所栗生楽泉園」が群馬県の草津町にあります。

- 園内には、ハンセン病についての啓発と理解を深めるため、「社会交流会館」があり、楽泉園の歴史や入所者に関する資料が展示されています。詳しくはこちら国立療養所栗生楽泉園<外部リンク>

- また、「重監房資料館」では、栗生楽泉園内にかつて存在した、ハンセン病患者を対象とした懲罰用の建物である重監房(特別病室)の一部が再現されています。詳しくはこちら重監房資料館<外部リンク>

- 日本ハンセン病学会<外部リンク>

- 国立ハンセン病資料館<外部リンク>

- ハンセン病に関する情報ページ・リーフレット(厚生労働省)<外部リンク>