本文

大切な人を自死(自殺)で亡くされた方へ

大切な人を自死(自殺)で亡くされ、あなたの心の中は深く強い悲しみや苦しみが溢れている状態かもしれません。あるいは、感情が麻痺し、何も考えられない状態かもしれません。

身近な人の死は、人生で最大のストレスとされ、遺されたご遺族等には、心身ともに様々な影響が生じると言われています。

混沌とした中にいらっしゃる方へ、あなたは決して1人ではありません。

こちらのページでは、こころの健康センターで実施しているご遺族等を対象とした事業や、役に立ちそうな情報を掲載しています。

大切なご家族を亡くされた方へリーフレット (PDF:10.26MB)

●こころの健康センターの事業

●こころやからだなどに起こり得る変化等

ご遺族等に起こり得る変化│身近な人を自死(自殺)で亡くした子どもについて│回復のためにできる事

●行う必要がある手続き等

●その他

こころの健康センターの事業

医師相談

群馬県こころの健康センターでは、自死により大切な人を亡くされた方からの、精神科医師による相談を行っています。

その中で、お気持ちを整理するお手伝いや、情報の提供をさせていただいています。

話したい事がまとまらなかったり、わからなかったりしても、頭に浮かんだことを口にするだけで構いません。ご自身が抱える感情や思いを、話せる範囲でお話しください。

秘密は固く守られます。どうぞ、ひとりで抱え込まないでください。

<こんな時、ひとりで悩まずにご相談ください>

- あまりに突然で、どうしてよいかわからない…

- なぜ気付けなかったのか、悔やまれてならない…

- 親族(子ども、親など)や周囲にどう伝えたらよいか…

- 家族でも受けとめ方が異なり理解し合えない…

- 遺された子どもを一人で育てていけるのか…

- これからの進路や生活がどうなるのか…

- 何年も経ったのに未だに悲しみがこみ上げてくる… 等

<会場>

こころの健康センター

<日時>

原則毎月第2金曜日 午前中(要予約)

<対象>

ご家族等を自死で亡くされた方(親、配偶者、きょうだい、子ども、婚約者 等)

<予約方法>

(完全予約制) こころの健康センター電話相談(027-263-1156)でお申し込みください。

ご予約時は、「(ご遺族の)医師相談について、県のホームページを見た。予約したい。」とお伝えいただけますとスムーズです。

交流会

群馬県こころの健康センターでは、大切な人を自死で亡くされた方に向けて、安心して思いをうちあけることができる交流会を実施しています。

ご遺族の方は、故人が自死であるがゆえに、その気持ちを周囲に話すことが難しく、一人で抱えてしまう方が多いと言われています。同じような体験をした方々の中で、亡くなった方への思いを含めたご自身の様々な気持ちなどに、丁寧にふれることができる機会となるかもしれません。

皆様匿名でのご参加です。話を聞くだけでも構いません。

<会場>

こころの健康センター

<頻度>

毎月1回開催

<対象>

ご家族等を自死で亡くされた方(親、配偶者、きょうだい、子ども、婚約者 等)

<参加方法>

参加を希望される場合は、事前にこころの健康センターの医師による相談(上記)を受けていただいた後、ご案内いたします。

こころの健康センター電話相談(電話:027-263-1156)までお問い合わせください。

ご遺族等に起こり得る変化

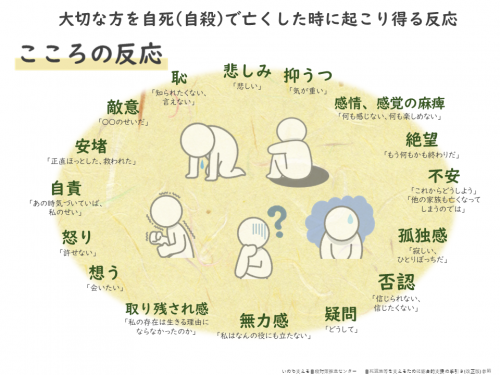

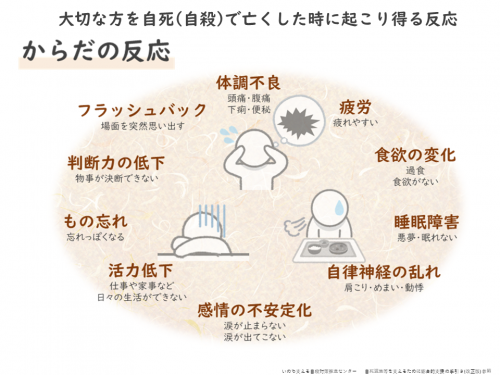

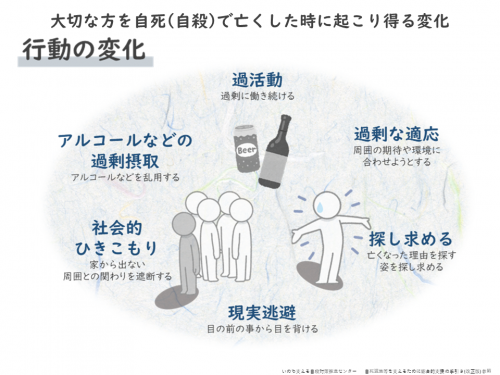

大切な方を自死(自殺)で亡くされた場合、次のようなこころとからだの反応、行動の変化が見られることがあります。

大切な方を自死(自殺)で亡くした時に起こり得る こころやからだの反応、行動の変化 (PDF:684KB)

大切な方を自死(自殺)で亡くされた場合、他の死別とは異なる次のような感情も見られます

「どうして?」「なぜ?」という思い

「どうして、なぜ亡くなったのか?」と理由を探す思いが現れます。この問いへの、はっきりとした答えは得られにくいのですが、問わずにはいられないことからくる葛藤は非常に強く、遺された方の心は苦しくなります。

ご自身を責める気持ち

「あのとき自分がこうしていれば」「なぜ気づいてやれなかったのか」などの強い自責の念はご遺族の皆さんが抱きやすい感情です。しかし、自死に至る過程や理由は大変に複雑だと言われています。誰かが責任を負うことができるような問題ではないのです。

怒りや拒絶感

感情が揺れ動き、深い悲しみの中から怒りの感情が生まれることがあります。大切な人がとった行動に対しての怒りや、自分に向けられる怒り、周囲に対しての怒りなどです。

身近にいた方は、「自分の存在が相手の生きる理由にならなかったのか?」と存在価値を否定されたようにも感じる事がありますが、亡くなられた方は、自死以外の事を考えられない心理状態にいたと言われています。

周囲に話せないつらさ

自死遺族の悲しみは「沈黙の悲しみ」とも表現されます。社会的にいまだ自死に対し偏見で捉えられることもあり、親族や親しい人にさえ自死について話せない場合もあります。そういった場合は無理をせず、自分の気持ちを大切にしましょう。安心して話せる人や話せる場所で、あなたの気持ちを話してみましょう。

身近な人を自死(自殺)で亡くした子どもの反応と変化について

起こり得るこころやからだの反応、行動の変化

近しい人を自死で亡くした子どもには、これらの変化が起こることがあります。

身近な人を自死(自殺)で亡くした子どもに起こり得る こころやからだの反応、行動の変化 (PDF:815KB)

使用をさけたい言葉がけ

「(何もわからないから、まだ小さいから)何も知らなくていいの」

「あなたがしっかりしてね」

「あなたが親やきょうだいを支えてあげてね」

「〇〇(亡くなった人)の分まで生きるんだよ」

「命を大切にしてね」

子どもにどう伝えるべきか

身近な人が自死で亡くなったという事実をどう伝えるべきか、という問いに明確な答えはありません。保護者が子どもを大切に思う気持ちから事実を話せない一方で、周囲から子ども自身が察知する可能性もあります。

子どもに事実を伝える場合は、まず大まかな事実を伝え、成長する中で出てくる疑問に対し、誠実に答えることが望ましいとされています。

事実を話す際は、伝える側も、伝えられる側も、無理のない落ち着いた状況にある事が大切です。

1人で事実を告げることが不安な場合は、信頼できる知人や支援団体の職員に相談、同席してもらうことも良いでしょう。こころの健康センターの医師相談では、身近な人を自死で亡くした子どもについての相談にも応じています。

子どもの分かち合いの場について 外部リンク

身近な人を亡くした子どもとその家族のつどい(6~18歳) NPO法人全国自死遺族総合支援センター<外部リンク>

身近な人を亡くした若者のつどい(18歳~30歳代) NPO法人全国自死遺族総合支援センター<外部リンク>

周囲の方々へ

大切な人を亡くした場合、とりわけ自死が遺された人にもたらす衝撃は大きいものです。身近な人だとしても、ご遺族等は語る事が難しく、孤立してしまうことがあります。

お気持ちはご本人にしか分かりませんが、気にかけたり、分かろうとする姿勢はとても大切な事です。「あなたのことを気にかけていますよ。必要な時はそばにいますよ。」というメッセージを伝えましょう。

周りの人にできること

- してほしいことや、何かできることがないか、率直に聞いてみましょう。

- 日常生活の小さな場面を支えることは具体的なサポートになります。(買い物に誘う、用事を頼まれる、お茶に誘う、散歩に付き合う、一緒にいてほしい時にそばにいる、など)

- 具体的な諸問題への対応の手伝い。(役所の手続きの代行や、各種申請の代行など)

- 自然体で接しましょう。(無理に話を聞こうとする、不自然に避ける、遠巻きにする、構えるなどの態度は、遺族にとってつらいことです)

- 話をもちかけられた時には、自分の意見は差し挟まずに傾聴(けいちょう)しましょう。

- 話をするときには、落ち着いた場所・周囲に声が漏れない場所等、環境に配慮しましょう。

- 健康管理が行われているか注意しましょう。(多くのご遺族等は、ご自分の健康管理がおろそかになります)

- 「眠れない」「食事がとれない」等症状が続いている場合には、早めに相談しましょう。(本人の代わりに身近な人が、まず専門機関へ相談することも一つの方法です)

さけたい言葉がけ

安易な励ましや同調は、深く相手を傷つけ、ますます追いつめてしまいます。

また、自死の理由を詮索しないようにしましょう。遺族は自責の念を抱いていることが多く、こういった質問は、さらに責められているように感じます。興味本位で聞いているとしか受け止められず、さらに遺族を傷つけてしまう恐れがあります。

他にも、次のような助言によって相手を更に苦しめることがあります。まずは相手の話に、ゆっくりと耳を傾けましょう。

- 「しっかりしなさい。」

- 「頑張りなさい。」

- 「いつまでも泣かないで。」「泣いた方が楽になるよ。」

- 「時間が解決するよ。」

- 「まだ若いのだから。」

- 「神様からの試練だよ。」

- 「どうしてそんなことになったの?」「何があったの?」

- 「こうした方がいい。」「このように考えなさい。」

回復のためにできる事

1 自分の気持ちを大切にしましょう

なかなか元の生活に戻ることができず、気力もわかない、涙があふれてばかり…「自分は異常ではないか」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。今起きているあなたの気持ちは自然なことなのです。あるがままの自分の感情を否定せずに大切にしましょう。

2 休養を十分にとり、マイペースで生活しましょう

大変なストレスを受け、こころと身体はエネルギーを消耗し疲れやすく、身体の免疫力も低下しがちです。十分な休みや睡眠を取り、頑張り過ぎないようにしましょう。

3 ゆっくり、もとの日常生活に戻ってゆきましょう

悲しみの深い期間が長引いたとしても、それはあなたにとって必要な時間であり、正常なものなのです。

しかし、これらが長く続き日常生活に支障が生じるような場合には、医療機関や専門の窓口に相談することも必要です。

4 信頼できる家族や友人、同じ経験をした方などと分かち合いましょう

気が置けない家族や友人と気持ちを分かち合うことは、気持ちを回復させ元の生活に戻る一助となり得ます。ただし、家族でも、故人との関わりが異なっていたため、悲しみ方や受けとめ方が、それぞれ個人で違います。そのことで対立したり孤立感を深めることのないようにしましょう。

同じ体験をした人の自助グループは、死別後の様々な変化や悲嘆の中にある方の支えや力になります。群馬県こころの健康センターでは、家族を自死で亡くした方へ向けて、医師相談と交流会を実施しています。お気軽にこころの健康センター電話相談(027-263-1156)までお問い合わせください。

5 過度なアルコール・カフェインを控えましょう

過度なアルコール・カフェインの摂取は、体の健康を害したり、依存性を高めたりするため注意が必要です。また、カフェインを摂取すると交感神経が刺激され、不安や緊張状態と同様の体の状態になります。

6 呼吸法

ストレスや緊張状態のとき、私たちの呼吸はいつもより速くなります。呼吸を速くしすぎると、体の血管に二酸化炭素が凝集し流れるため、軽い頭痛や汗、緊張、より強い不安やパニックなどが起こることがあります。一方 、リラックスしているとき、私たちの呼吸はゆっくりと深くなります。呼吸を落ち着けることによって、身体の緊張も緩めることができ、気分も改善します。ご自身ができる範囲で、呼吸法を数分間繰り返してみましょう。

呼吸法 (PDF:197KB) 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 行動医学研究部

呼吸筋ストレッチ体操(動画・音声あり) 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 行動医学研究部<外部リンク>

らったった体操(動画・音声あり) 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 行動医学研究部<外部リンク>

7 マインドフルネス瞑想

マインドフルネス瞑想を行うことで、日中活発になっていた交感神経の働きが抑えられ、副交感神経が優位になります。そうなると、リラックスした心と体の状態を保ちやすくなります。ご自身ができる範囲で、マインドフルネス瞑想を数分間行ってみましょう。

マインドフルネス瞑想 (PDF:210KB) 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 行動医学研究部

行う必要がある主な手続き

ご遺族が行う必要がある主な手続きの一覧です。参考までにご覧ください。

(故人の状況や住所地により、申請先が異なる場合があります)

手続リスト

参考情報

自死遺族等が直面し得る課題に対する参考情報 厚生労働大臣指定法人一般社団法人いのち支える自殺対策推進センター(PDF:1.54MB)<外部リンク>

外部リンク等

法的なトラブルのご相談等。

● 群馬県自殺対策│いのちつなぐサポートサイト│法的トラブル等

全国の主な相談先は、以下のリンクからご覧ください。

● NPO法人 全国自死遺族総合支援センター(グリーフサポートリンク)<外部リンク>

● 厚生労働省 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳<外部リンク>

● 自死遺族相談ダイヤル(自死遺族のための電話相談)

03-3261-4350 毎週木曜日 10時00分~19時00分

毎週日曜日 10時00分~17時00分 ※祝日は除く

● 自死遺族支援弁護団<外部リンク>

● 全国自死遺族法律相談ホットライン

050-5526-1044 毎週水曜日(祝日を除く) 12時00分~15時00分

関係者向けの手引き

厚生労働大臣指定法人一般社団法人いのち支える自殺対策推進センター(Jscp)では、「自死遺族等を支えるために 総合的支援の手引き(改訂版)」を公開しています。

以下の外部リンクよりダウンロードが可能です。