本文

群馬県における狩猟のルール

狩猟鳥獣の種類

鳥類(26種)

カワウ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(メスヤマドリ及び亜種コシジロヤマドリを除く)、キジ(亜種コウライキジを含み、亜種コウライキジ以外のメスを除く)、コジュケイ、ヤマシギ(別種のアマミヤマシギは含まない)、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス

※鳥類のひな及び卵は、捕獲又は採取等できません。

※メスヤマドリ及びメスキジは、現在、環境大臣が捕獲を禁止していますので、上記では除いています。

獣類(20種)

タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種ツシマテンを除く)、イタチ(オスに限る)、シベリアイタチ(旧和名チョウセンイタチ、長崎県対馬市の個体群を除く)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ(雑種のイノブタ含む)、ニホンジカ(亜種のエゾシカ等含む)、タイワンリス、シマリス(亜種のチョウセンシマリスを含む)、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ

※非狩猟鳥獣を狩猟鳥獣と誤認して捕獲する事例があります。

誤認捕獲を防止するために、環境省がパンフレット「狩猟鳥獣の見分け方」を作成していますので、御参照ください。

捕獲等の制限

| 対象狩猟鳥獣 | 1日あたりの捕獲数の限度 |

|---|---|

| マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ | 合計して5羽 ※ただし、網を使用する場合にあっては、狩猟期間ごとに合計して200羽 |

| エゾライチョウ | 2羽 |

| ヤマドリ、キジ | 合計して2羽 |

| コジュケイ | 5羽 |

| ヤマシギ、タシギ | 合計して5羽 |

| キジバト | 10羽 |

狩猟期間

11月15日から2月15日※まで

※ニホンジカ及びイノシシに限り2月末日まで延長

捕獲の禁止場所

- 鳥獣保護区

- 公道(農道を含む。私道以外のもの)

- 都市公園等

- 社寺境内及び墓地

- 国立・国定公園特別保護地区

- 原生自然環境保全地域

- 狩猟鳥獣捕獲禁止区域内での指定された狩猟鳥獣の捕獲

※以下の場合も禁止場所での捕獲とみなされます。

- 禁止場所から狩猟が出来る場所に追い出して捕獲すること

- 禁止場所に逃げ込んだ狩猟鳥獣を、狩猟が出来る場所から撃つこと

- 禁止場所を弾丸が通過する銃猟

- わなにかかった獲物が禁止場所にはみ出す場合

禁止されている猟法

危険防止等を目的とした禁止猟法

爆発物、劇薬、毒薬、据銃、落とし穴、その他の人の生命又は身体に重大な危害を及ぼすおそれのあるわな

狩猟鳥獣の保護繁殖等を図ることを目的とした禁止猟法

- ユキウサギ及びノウサギ以外の対象狩猟鳥獣の捕獲等をするため、はり網を使用する方法(人が操作することによってはり網を動かして捕獲等をする方法を除く。)

- 口径の長さが10番の銃器又はこれより口径の長い銃器を使用する方法

- 飛行中の飛行機若しくは運行中の自動車又は5ノット以上の速力で航行中のモーターボートの上から銃器を使用する方法

- 構造の一部として3発以上の実包を充填することができる弾倉のある散弾銃を使用する方法

- 装薬銃であるライフル銃(ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカにあっては、口径の長さが5.9ミリメートル以下のライフル銃に限る。)を使用する方法

- 空気散弾銃を使用する方法

- 同時に31以上のわなを使用する方法

- 鳥類並びにヒグマ及びツキノワグマの捕獲等をするため、わなを使用する方法

- イノシシ、ニホンジカを捕獲等するため、くくりわな(輪の直径が12センチメートルを超えるもの、締付け防止金具が装着されていないもの、よりもどしが装着されていないもの又はワイヤーの直径が4ミリメートル未満であるものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法

- ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカ以外の獣類の捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が12センチメートルを超えるもの、締付け防止金具が装着されていないものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法

- つりばり又はとりもちを使用する方法

- 矢を使用する方法(弓矢、吹き矢、クロスボウ)

- 犬に咬みつかせることのみにより捕獲等をする方法又は犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め、若しくは鈍らせ、法定猟法以外の方法により捕獲等する方法

- キジ笛を使用する方法

- ヤマドリ及びキジの捕獲等をするため、テープレコーダー等電気音響機器を使用する方法

※かすみ網は使用だけでなく、所持や販売も禁止されています。

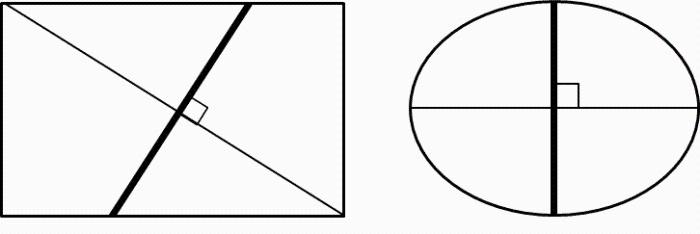

※上記9及び10に記載されているくくりわなの直径は、わなを架設した状態で内径の最大長の直線に直角に交わる内径を計測します。

猟法ごとの規制

銃猟の禁止事項

- 特定猟具使用禁止区域(銃器)内での銃猟

- 指定猟法禁止区域内での鉛製銃弾を使用した銃猟

- 住居が集合している地域又は広場、駅その他の多数の者が集合する場所での銃猟

- 弾丸の到達する恐れのある人、飼養等されている動物、建物又は電車、自動車、船舶その他の乗り物に向かっての銃猟

- 暦による日没後から暦による日の出までの間における銃猟

網・わな猟の規制

猟具への表示

網、わなには、それぞれ猟具ごとに住所、氏名、狩猟者登録証に記載された都道府県知事名、登録年度及び登録番号を金属製又はプラスチック製の標識に、1文字の大きさが縦1センチメートル以上、横1センチメートル以上の文字で記載し、見やすい場所に表示しなければならない。

銃器による止め刺しができる要件(以下の全てを満たすこと)

- くくりわな等にかかった鳥獣の動きを確実に固定できないこと。

- わなにかかった鳥獣がどう猛で、捕獲をする者の生命、身体に危害を及ぼすおそれがある場合であること。

- わなを仕掛けた狩猟者の同意に基づき行われるものであること。

- 銃器の使用に当たっての安全性が確保されていること。(跳弾による事故等が発生するおそれがないこと)

その他のルール

狩猟者登録証の携帯・提示

狩猟をするときは、「狩猟者登録証」を必ず携帯し、「狩猟者記章」を衣服や帽子の見やすい場所に必ず着用すること。

狩猟者登録証の提示を求められたときは提示すること。

土地占有者の承諾

垣、さくその他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地で狩猟をする場合は、占有者の承諾を得ること。

上記以外の土地であっても、他人の土地に立ち入って、自由に狩猟をする権利が認められている訳ではないので、占有者から狩猟をしないようにという申し入れがあった場合は、狩猟をしないこと。

鳥獣保護区等の標識の破損等の禁止

捕獲鳥獣の放置禁止

捕獲した鳥獣をその場に、適切に処理をせずに放置しないこと。なお、その場で捕獲物の内臓を取り出し、内臓をその場にそのままにした場合も放置に当たる。

狩猟者登録証の返納・捕獲報告

有効期間満了後30日以内に狩猟者登録証を返納し、狩猟の結果を知事に報告すること。

住所等の変更届け

住所、氏名等の狩猟者登録申請書に記載した内容に変更があったときは、知事に届け出ること。

紛失時の届出

狩猟者登録証又は狩猟者記章を紛失等したときは、知事に届け出ること。

違法捕獲物の譲受け等の禁止

※他法令(銃砲刀剣類所持等取締法、火薬類取締法等)も遵守しましょう。

実猟にあたっての留意事項

危険防止のため、次のことに注意しましょう。

体調管理

- 体調が優れないときや酒気を帯びているときは、出猟をやめましょう。

- 狩猟中に疲労を覚えたら、狩猟を中止しましょう。

銃の点検・射撃練習の実施

- 銃器は、使用前によく点検し、機能の健全なものを使用しましょう。

- 出猟前には、実際に猟場で使用する銃器を使用して、射撃練習を十分に行いましょう。

- 銃器の威力を熟知し、必要以上に威力が強いものは使用しないようにしましょう。

脱包の励行

- 銃を手にした時や、手から離すときは必ず装填の有無を確認しましょう。

- 装填は発射の直前に、脱包は発射の機会がなくなった直後に行いましょう。

- 安全装置を過信しないようにしましょう。

銃口を人に向けない

・実包を装填していないときも、銃口を人や建物などに向けないようにしましょう。

矢先の確認

- 射撃方向に人や建物等がないことと、安土(バックストップ)を確認しましょう。

- 獲物が狩猟鳥獣であることを確認した後に、引鉄に指をかけましょう。

- 少しでも疑問があれば発砲はやめましょう

- 猟欲を抑え、獲物の数より無事故・無違反を優先しましょう。

- 自分の技量を過信しないで、確実に捕獲できない場合は、発砲はやめましょう。

- 電線や電話線に向けての発砲はやめましょう。

水平撃ちの回避

- 散弾(鳥猟)は空に向けて撃ちましょう。

- ライフル弾又はスラッグ弾は、安土(バックストップ)に向けて撃ちましょう。

猟犬の教育・適切な管理

- 狂犬病予防法に基づく登録を行い、年1回予防注射を受けさせましょう。

- 鑑札や注射済票、マイクロチップ等により、所有者明示を行いましょう。

- 他人に危害を加えないように、充分な訓練を行いましょう。

- 猟犬が行方不明になったら、動物愛護センター等へ連絡しましょう。

狩猟マナーを守りましょう

- 他の狩猟者や地元の農林業者などに出会ったら、あいさつをしましょう。

- 農耕地や造林地に踏み込んで、農作物や造林木に被害を与えないようにしましょう。

- 山火事を起こさないよう、タバコなどの火の取り扱いには注意しましょう。

- 地域の住民に不安や嫌な感じを与えるような行為は厳に慎みましょう。

- 他人が狙っている獲物や、他人のワナに掛かっている獲物には、手を出さないようにしましょう。

- 危険な取り扱いをしている仲間には注意し、注意されたら快く改めましょう。

- 仲間の失敗をなじったりしないようにしましょう。

- 日頃から、法令や鳥獣の生態等について学習をしましょう。