本文

令和7年度 病害虫発生予察情報 第5号(8月予報)

令和7年度 病害虫発生予察情報第5号(8月予報) (PDF:451KB)

予報の概要

|

作物名 |

病害虫名 |

対象地域名 |

発生時期 |

発生量 |

|---|---|---|---|---|

|

イネ |

いもち病(穂いもち) |

早期・早植栽培地帯 |

並 |

|

|

いもち病(葉・穂いもち) |

普通期栽培地帯 |

並 |

||

|

紋枯病 |

早期・早植栽培地帯 |

やや多い |

||

|

普通期栽培地帯 |

やや多い |

|||

|

縞葉枯病 |

感受性品種栽培地帯 |

並 |

||

|

イチモンジセセリ第2世代幼虫(イネツトムシ) |

普通期栽培地帯 |

並 |

||

|

ツマグロヨコバイ |

栽培地帯全域 |

並 |

||

|

セジロウンカ |

栽培地帯全域 |

並 |

||

|

イネカメムシ |

早期・早植栽培地帯 |

多い |

||

|

普通期栽培地帯 |

多い |

|||

|

斑点米カメムシ類 (イネカメムシを除く) |

早期・早植栽培地帯 |

やや多い |

||

|

普通期栽培地帯 |

やや多い |

|||

|

フタオビコヤガ |

栽培地帯全域 |

並 |

||

|

ごま葉枯病 |

栽培地帯全域 |

並 |

||

|

白葉枯病 |

栽培地帯全域 |

並 |

||

|

ダイズ |

フタスジヒメハムシ |

栽培地帯全域 |

並 |

|

|

ダイズ・野菜類・花き類 |

ハスモンヨトウ |

栽培地帯全域 |

並 |

|

|

果樹類全般 |

果樹カメムシ類 (チャバネアオカメムシ) |

栽培地帯全域 |

並 |

|

|

ハダニ類 |

栽培地帯全域 |

やや多い |

||

|

リンゴ |

斑点落葉病 |

栽培地帯全域 |

並 |

|

|

炭疽病 |

栽培地帯全域 |

並 |

||

|

スモモヒメシンクイ |

栽培地帯全域 |

並 |

||

|

キンモンホソガ |

栽培地帯全域 |

並 |

||

|

ハマキムシ類 |

栽培地帯全域 |

並 |

||

|

ナシ |

黒星病 |

栽培地帯全域 |

並 |

|

|

ナシヒメシンクイ |

栽培地帯全域 |

並 |

||

|

野菜類・花き類 |

オオタバコガ |

栽培地帯全域 |

やや多い |

|

|

夏秋トマト |

アザミウマ類 |

中山間地帯 |

並 |

(発生時期の空欄は連続発生)

主な病害虫の発生予報

1)イネ

|

発生地域 |

発生時期 |

発生量 |

|---|---|---|

|

早期・早植栽培地帯 |

やや多い |

|

|

普通期栽培地帯 |

やや多い |

1 予報の根拠

- 前年の発生量は平年よりやや多かった。

- 現在までの発生量は平年並であるが、一部地域でやや多い。

- 向こう1か月の気象予報(7月31日発表)によると、平均気温は高い確率70%、降水量は多い確率40%である。

2 防除上注意すべき事項

- 薬剤防除は幼穂形成期~出穂期に行う。粉剤・乳剤等を散布する際は、落水して株元の病斑に薬剤が到達するようにする。

- 昨年、発生が多かったほ場では、昨年のイネで形成された菌核がほ場にとどまり、今年の伝染源となり、発生しやすい条件となるため注意する。

|

発生地域 |

発生時期 |

発生量 |

|---|---|---|

|

早期・早植栽培地帯 |

多い |

|

|

普通期栽培地帯 |

多い |

1 予報の根拠

- 本年の7月下旬の定期定点すくい取り調査において、本種を捕獲した地点が昨年に比べて多く、県平均の捕獲数も昨年に比べて多い。

- 昨年は、8月中旬までに本種を確認した地域は主に東部地域であったが、今年は、すでに中部、西部、北部地域で確認されている。

- 予察灯への誘殺は、前橋市、富岡市、館林市で確認され、富岡市では昨年より1か月半早く初誘殺を確認した。

- 向こう1か月の気象予報(7月31日発表)によると、平均気温は高い確率70%である。

2 防除上注意すべき事項

- 出穂期の早い水田では、水稲の出穂前から水田に侵入し、出穂直後から穂に被害を与え、不稔による減収、斑点米による品質低下を引き起こす。

- 周囲に出穂期の早い水田がある場合、出穂期前後から水田に侵入し、被害を与えると考えられるので、この時期に水田をよく観察し、必要があれば適期防除を行う。

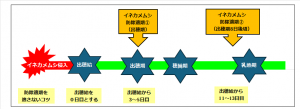

- イネカメムシの防除適期は次のとおりである。

1回目:出穂期…不稔籾による減収を防ぐ効果がある。

2回目:出穂期8日後頃…斑点米による品質低下を防ぐ効果がある。 - 出穂期を判断しにくい場合には、水田毎に穂を初めて見た日を0日目として、次の時期に防除を行う。

1回目:出穂期防除…3日目~5日目に防除を行う。

2回目:出穂期8日後頃防除…11日目~13日目に防除を行う。

図 イネカメムシの防除適期

|

発生地域 |

発生時期 |

発生量 |

|---|---|---|

|

早期・早植栽培地帯 |

やや多い |

|

|

普通期栽培地帯 |

やや多い |

1 予報の根拠

- 7月下旬の定期定点すくい取り調査の結果、主要斑点米カメムシ類であるホソハリカメムシ、クモヘリカメムシは、「水田内」及び、「畦畔又は休耕地等(以下「畦畔等」)」の雑草で平年並~平年に比べやや多かった(令和7年8月発表予定 発生予察情報)。

- 向こう1か月の気象予報(7月31日発表)によると、平均気温は高い確率70%である。

2 防除上注意すべき事項

- 畦畔又は休耕地等のイネ科雑草で生息、繁殖しているので、適宜、除草等を行い個体数を減らす。

- ただし、イネが出穂期を迎える頃に除草すると餌がなくなり、出穂期を迎えるイネを餌にするために、水田内に侵入し、被害を発生させる。そのため、出穂期2週間前までに最後の除草を行うことが大事である。

- 水田内への侵入を確認したら、薬剤による防除を行う。防除適期は次のとおりである。

1回目 穂ぞろい期

2回目 1回目の防除の1週間~10日後 - イネカメムシとそれ以外の斑点米カメムシ類の防除適期が異なるため、両種がいた場合、被害が大きいイネカメムシの防除を優先する。

【コラム】イネカメムシを含む斑点米カメムシ類対策 ~出穂期前後の雑草管理について~

雑草地には、イネカメムシを含む斑点米カメムシ類が生息、繁殖しています。 イネカメムシは、イネの出穂が近づくと好みのイネを求めて水田に移動します。一方、クモヘリカメムシやホソハリカメムシなどは、イネが出穂しても、イネ科雑草の穂があればそれをエサにできるため、水田への侵入は少なくなります。

そこで、畦畔や休耕地の雑草管理は次のように行います。

- 日頃から除草を徹底する。

日頃、除草を徹底すると斑点米カメムシ類の住処(すみか)や繁殖地を無くすことができ、個体数を少なくできます。地域ぐるみで行うと、地域内の住処(すみか)が無くなるので、効果的です。 - 除草はイネの出穂期の2週間前まで

イネが出穂を迎える頃に除草を行うと、斑点米カメムシ類の餌が不足し、出穂したイネを餌とするために水田に侵入して被害を起こします。

そのため、出穂期前の最後の除草は、出穂期の2週間前までに行いましょう。

2)果樹類全般

|

発生地域 |

発生時期 |

発生量 |

|---|---|---|

|

栽培地帯全域 |

並 |

1 予報の根拠

- 現在までの発生量は平年よりやや少ない。

- 県内6地点のフェロモントラップへの4月1半旬~7月2半旬の総誘殺数は平年の約1.4倍、沼田市の予察灯(水銀灯)への同時期の総誘殺数は平年の約2.5倍であり、チャバネアオカメムシの越冬世代の数は平年より多い。

2 防除上注意すべき事項

- 果樹カメムシ類の飛来状況は園によって差があるので、園内をこまめに見回り早期発見に努め、飛来を認めたら早急に防除を行う。特に、夜間の最低気温が高くなると飛来する可能性が高くなるので特に注意する。

- 夜行性で日没後に果樹園に飛来し翌朝飛び去るため、夕方または早朝に薬剤散布を行うと効果的である。

- 多目的防災網を設置している園は隙間がないか確認し、見つけたら修繕する。

- 現在までの発生量は平年よりやや少ないが、これは本来の餌があるヒノキ・スギ林にとどまり増殖しているためと考えられる。餌が尽きたときに飛来することも考えられるので注意する。

|

発生地域 |

発生時期 |

発生量 |

|---|---|---|

|

栽培地帯全域 |

やや多い |

1 予報の根拠

- 現在までの発生量は平年並だが、一部の地域では平年よりやや多い。

- 向こう1か月の気象予報(7月31日発表)によると、降水量は多い確率40%であるが、平均気温は高い確率70%であり、ハダニ類が発生しやすい高温の気象が続く見込みである。

2 防除上注意すべき事項

- ハダニ類は非常に繁殖能力が高く、高密度になると防除が困難になるので、早期発見に努める。

- 薬剤散布は丁寧に行う。特にほ場の周縁部など薬液のかかりにくい部分に対しては、手散布等を行う。また、雑草に寄生するハダニは草刈り後は樹上に移動するため、草刈り後の1~2日以内の薬剤散布が効果的である。

- 薬剤抵抗性の発達を防ぐため、同一系統薬剤の連続散布を避ける。

3)野菜類・花き類

|

発生地域 |

発生時期 |

発生量 |

|---|---|---|

|

栽培地帯全域 |

やや多い |

1 予報の根拠

- 現在までの発生量は平年並だが、一部の地域では平年よりやや多い。

- フェロモントラップ調査の誘殺数は7地点中4地点では平年並だが、3地点では平年より多い。

- 向こう1か月の気象予報(7月31日発表)によると、平均気温は高い確率70%である。

2 防除上注意すべき事項

- 幼虫は生長点付近の茎葉・蕾・花・幼果に食入する。組織内に入り込まれてからでは防除が困難になるため、ほ場をよく見回り、幼虫は見つけしだい捕殺する。薬剤防除を行う場合は、発生初期に実施する。

- 施設開口部は防虫ネット等(目合い4.0ミリメートル以下)で被覆し、成虫の侵入を防ぐ。

- 薬剤抵抗性の発達を防ぐため、同一系統薬剤の連続散布を避ける。

- 今後、発生量が増加しやすい高温傾向が続くと予報されているため、県が発表するトラップ調査結果や情報を確認し、ほ場での発生に注意する。

4)ネギ

|

発生地域 |

発生時期 |

発生量 |

|---|---|---|

|

栽培地帯全域 |

並 |

1 予報の根拠

- 県内のフェロモントラップ調査の誘殺数は2地点とも平年並で推移している。

- 向こう1か月の気象予報(7月31日発表)によると、平均気温は高い確率70%である。

2 防除上注意すべき事項

- ほ場をよく観察し、早期発見に努め、卵塊や若齢幼虫の集団を見つけたら、速やかに取り除き、ほ場外で処分する。

- 中老齢幼虫では薬剤感受性は低下し、葉の内部に潜り込むと効果が低下するので、薬剤による防除は若齢期に行う。

- 気温が高いと世代間が短縮し、防除時期が例年と異なる可能性や発生回数、発生量、被害が多くなる可能性がある。

- 本種の発生量は近年増加傾向にあるため、ほ場をよく観察し、防除適期を逃さないよう注意する。

- 雑草にも寄生するので、ほ場周辺の雑草を除去する。

- 薬剤抵抗性の発達を防ぐため、同一系統薬剤の連続散布を避ける。

- 今後、発生量が増加しやすい高温傾向が続くと予報されているため、県が発表するトラップ調査結果や情報を確認し、ほ場での発生に注意する。

|

発生地域 |

発生時期 |

発生量 |

|---|---|---|

|

栽培地帯全域 |

並 |

1 予報の根拠

- 現在までの発生量は平年並。

- 向こう1か月の気象予報(7月31日発表)によると、平均気温は高い確率70%、降水量は多い確率40%である。

2 防除上注意すべき事項

- 降雨中または降雨後の気温が上昇した場合、曇雨天が長引いた後、気温が上昇する場合、発生しやすくなる。

- 発病後の防除効果は低いので、予防的な防除を重点に行う。発病が予想される場合には、土寄せ前に地際部を中心に適用薬剤を散布する。

特に、1. のような発生しやすい気象が予報されている場合、防除を確実に実施する。 - 雨水がたまりやすいほ場は排水溝を掘り、ほ場の排水に努める。

- 被害残さは感染源となるため、被害株はすみやかに抜き取り、ほ場の外に持ち出し適切に処分する。

- 栽培管理作業では、葉等に傷をつけないようにし、特に降雨前後には注意する。

- 窒素肥料を多用すると生育が軟弱になり発病を助長するため、適正な施肥を行う。

- 薬剤抵抗性の発達を防ぐため、同一系統薬剤の連続散布を避ける。

5)レタス

|

発生地域 |

発生時期 |

発生量 |

|---|---|---|

|

山間高冷地帯 |

並 |

1 予報の根拠

- 現在までの発生量は平年並。

- 向こう1か月の気象予報(7月31日発表)によると、平均気温は高い確率70%、降水量は多い確率40%である。

2 防除上注意すべき事項

- 降雨によってはね上がった土等により菌が感染する。降雨中または降雨後の気温が上昇した場合、曇雨天が長引いた後、気温が上昇する場合、発生しやすくなる。

- 発病後の防除効果は低いので、予防的な防除を重点に行う。

特に、1. のような発生しやすい気象が予報されている場合、防除を確実に実施する。 - 雨水がたまりやすいほ場は排水溝を掘り、ほ場の排水に努める。

- 被害残さは感染源となるため、被害株はすみやかに抜き取り、ほ場の外に持ち出し適切に処分する。

- 薬剤抵抗性の発達を防ぐため、同一系統薬剤の連続散布を避ける。

その他の病害虫の発生予報

|

作物名 |

病害虫名 |

発生時期 |

発生量 |

特記事項 |

|---|---|---|---|---|

|

イネ |

【早期・早植栽培】 いもち病(穂いもち) |

並 |

葉いもちの病斑が大きくなっていたり、上位葉に葉いもちの発生が多いと、穂いもちの発生に移行する可能性が高いので注意する。 |

|

|

【普通期栽培】 いもち病(葉・穂いもち) |

並 |

現在までの発生量は平年並。常発地、いもち病に登録のある箱施用剤を使用していないほ場、葉色が濃いほ場、水口付近などは発生しやすいので注意する。 |

||

|

縞葉枯病 |

並 |

現在まで発生量は平年並。7月6半旬のすくい取り調査の結果、ヒメトビウンカの捕獲数の県平均は、平年並であった。 |

||

|

イチモンジセセリ第2世代幼虫(イネツトムシ) |

並 |

現在までの発生量は平年並。 |

||

|

ツマグロヨコバイ |

並 |

7月6半旬のすくい取り調査では平年並。 |

||

|

セジロウンカ |

並 |

7月6半旬のすくい取り調査では平年並。8月に飛来のピークを迎えるので注意が必要である。 |

||

|

フタオビコヤガ |

並 |

現在までの発生量は平年並。 |

||

|

ごま葉枯病 |

並 |

現在までの発生量は平年並。 |

||

|

白葉枯病 |

並 |

現在までの発生量は平年並。 |

||

|

ダイズ |

フタスジヒメハムシ |

並 |

現在までの発生量は平年並。 |

|

|

ダイズ野菜類花き類 |

ハスモンヨトウ |

並 |

現在までの発生量は平年並。 |

|

|

リンゴ |

斑点落葉病 |

並 |

現在までの発生量は平年並。高温多湿条件で発生しやすく、連続した雨などの短期間の気象条件で急増することがあるので注意する。 |

|

|

炭疽病 |

並 |

現在までの発生量は平年並。高温多湿条件で発生しやすく、特に果実の濡れ時間が長いと感染しやすいので注意する。 |

||

|

スモモヒメシンクイ |

並 |

フェロモントラップ調査による誘殺数は平年並。重点防除時期は、リンゴ園への飛来が多くなる7月下旬~9月上旬である。 |

||

|

キンモンホソガ |

並 |

現在までの発生量は平年並。フェロモントラップ調査による誘殺数は一部の地点でやや多い。 |

||

|

ハマキムシ類 |

並 |

現在までの発生量は平年並。 |

||

|

ナシ |

黒星病 |

並 |

現在までの発生量は平年並。 |

|

|

ナシヒメシンクイ |

並 |

現在までの発生量は平年並。フェロモントラップ調査による誘殺数は一部の地点でやや多い。 |

||

|

夏秋トマト |

アザミウマ類 |

並 |

現在までの発生量は平年並。 |

|

|

キャベツ |

コナガ |

並 |

現在までの発生量は平年並。 |

|

|

夏秋ナス |

ハダニ類 |

並 |

現在までの発生量は平年並。 |

|

|

アザミウマ類 |

並 |

現在までの発生量は平年並。 |

||

|

ネギ |

ネギアザミウマ |

並 |

現在までの発生量は平年並。 |

|

|

レタス |

腐敗病 |

並 |

現在までの発生量は平年並。 |