本文

群馬県で働く行政医師(公衆衛生医師)の募集について

行政医師(公衆衛生医師)について、令和8年度採用の募集は休止しています。

なお、問い合わせには随時対応しております。専門分野や保健所等での勤務経験の有無は問いませんので、公衆衛生に興味がある方はお気軽にお問い合わせください。現役保健所長や現場の行政医師(公衆衛生医師)による業務説明や保健所見学も随時受け付けています。

行政医師(公衆衛生医師)に関する情報は、こちらにも掲載されています。

目次

募集の概要

1 募集人数

令和8年度の採用は募集を休止しています。

2 応募資格等

医師免許を有する者(年齢不問)

ただし、次のいずれかに該当する者は応募できません。

- 日本の国籍を有しない者

- 地方公務員法第16条に該当する者(次のいずれかに該当する者)

- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

- 群馬県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

- 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

- 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人(心神耗弱を原因とするもの以外)

- 平成16年4月1日以降に医師免許を取得した者で、臨床研修を修了していない者

(ただし、応募する年度の末日までに修了見込みの者を除く)

※国立保健医療科学院の専門課程1(保健福祉行政管理分野)を修了していない場合は、採用後、当該課程に派遣します。

3 勤務先

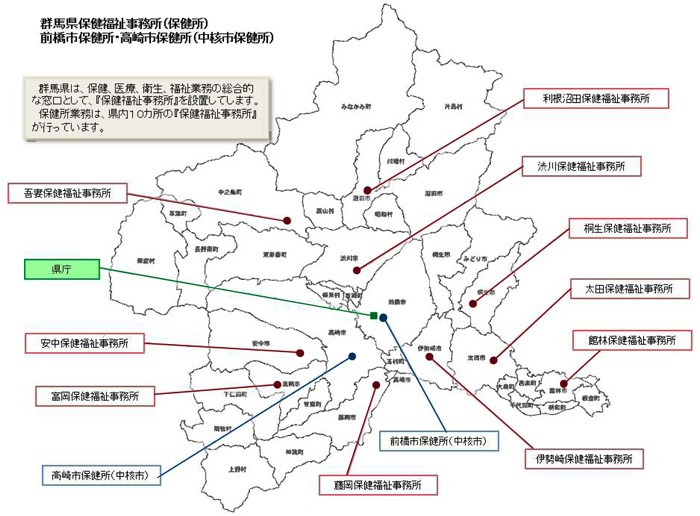

県内保健所(保健福祉事務所)または県庁など

※群馬県では、保健、医療、衛生、福祉業務の総合的な窓口として、『保健福祉事務所』を設置しています。保健所業務は、県内10カ所の『保健福祉事務所』が行っています。

※中核市保健所(前橋市、高崎市)は含みません。

4 身分

群馬県の常勤職員として採用されます。

5 応募方法

健康福祉課(電話:027-226-2511)あてお問い合わせください。

御相談の後、次の書類(1)~(4)を健康福祉課あてに提出いただきます。

- (1)履歴書(市販のものを使用してください。写真を添付してください。)

- (2)健康診断書

- (3)医師免許証の写し

- (4)小論文

テーマ:公衆衛生医師の社会的役割

文字数:400~800字程度

提出先 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 健康福祉課総務係 あて

6 受付時間

令和8年度の採用は募集を停止しています。

7 業務説明・保健所見学

現役保健所長や、現場の行政医師(公衆衛生医師)による業務説明や保健所見学等も随時受け付けています。Web(オンライン)での相談・説明等も可能です。お電話やページ下部の「お問い合わせフォーム」で健康福祉課あて御連絡ください。

勤務条件等

1 勤務時間・休日

勤務時間:1日(8時30分から17時15分まで)7時間45分(週38時間45分)

(昼休み:12時00分から13時00分までの1時間)

※業務等の状況により、終日または半日の在宅勤務が可能です。

週休日:土曜日、日曜日 ※祝日及び年末年始は、休日となります。

2 休暇

年次有給休暇(年間20日、1時間単位での取得も可能です。)

その他、育児や看護、慶弔など特別な理由が発生した時に取得することができる特別休暇制度もあります。

3 給与

群馬県職員の給与に関する条例の規定により支給します。

※給与体系は、県立病院医師と同等です。

【例】

医師免許取得後5年程度、年収約1,020万円(税込み)

医師免許取得後10年程度、年収約1,150万円(税込み)

医師免許取得後20年程度、年収約1,330万円(税込み)

- 上記の金額には、給料に期末・勤勉手当が含まれています。

- 上記の金額以外に、条件や役職等に応じて、扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、管理職手当等の諸手当が支給されます。

研修

(1)社会医学系専門医研修はばたけ群馬研修プログラム

群馬県では一般社団法人社会医学系専門医協会の認定を受けた「社会医学系専門医研修はばたけ群馬研修プログラム」を策定しております。群馬県職員として採用後、業務に当たりながら本プログラムによる原則3年間の研修を積んだのち、修了判定を経て、社会医学系専門医認定試験の受験資格が得られます。研修修了後も引き続き、本県の行政医師として公衆衛生等に関する業務に従事し、専門性を発揮していただきます。

(2)研修派遣

国立保健医療科学院、国立感染症研究所、結核研究所、精神保健研究所等が主催する専門研修への派遣により、公衆衛生について必要な知識や技術を修得できます。

必要に応じて、学会にも参加できます。また、学会等の参加に係る旅費、会費等については、年間10万円まで給付される制度があります。

- 国立保健医療科学院 ※国立保健医療科学院ホームページ<外部リンク>

- 公衆衛生、保健福祉医療分野におけるリーダーとなるために必要な知識を習得します。

- 公衆衛生行政等について所定の研修を受けると保健所長の資格要件のひとつが取得できます。

- 国立健康危機管理研究機構 ※国立健康危機管理研究機構ホームページ<外部リンク>

- 感染症対策の専門知識や感染症や食中毒発生時における対処方法等、健康危機管理について学ぶことができます。

- 結核研究所 ※結核研究所ホームページ<外部リンク>

- 結核及び結核対策に関する基礎知識の習得や、胸部X線写真の読影等、結核診査会や接触者健診に役立つ技術を習得することができます。

- ICD講習会(ICD制度協議会)※ICD制度協議会ホームページ<外部リンク>

- 院内感染対策に必要な専門知識や技術を習得し、ICD資格を取得することができます。

- 精神保健研究所 ※精神保健研究所ホームページ<外部リンク>

- 精神疾患、神経・筋疾患、発達障害に関する研究及び医療に係る専門的知識や技術を習得することができます。

- 恩賜財団 母子愛育会 ※母子愛育会ホームページ<外部リンク>

- 先天性代謝異常症等検査等のマス・スクリーニング、周産期医療等の母子保健に関する専門的な知識や技術を習得することができます。

- 全国保健所長会 ※全国保健所長会ホームページ<外部リンク>

- 全国各地の保健所の取り組み報告や特別講演などの研修会が毎年度開催されています。

主な研修派遣実績はこちらです

- 胸部X線読影コース研修(結核研究所)

- 医学科「医師5日間コース」(結核研究所)

- 医師・対策コース(結核研究所)

- 結核対策総合コース(結核研究所)

- 小児保健医療のトピックス研修会(恩賜財団 母子愛育会)

- 司法精神医学研修(精神保健研究所)

- 【短期研修】健康危機管理研修(実務編)(国立保健医療科学院)

- 【短期研修】たばこ対策の推進(企画・調整)に関する研修(国立保健医療科学院)

- 【短期研修】感染症集団発生対策研修(国立保健医療科学院)

- 【短期研修】エイズ対策研修(国立保健医療科学院)

- 感染症危機管理研修会(国立感染症研究所)

キャリアパス

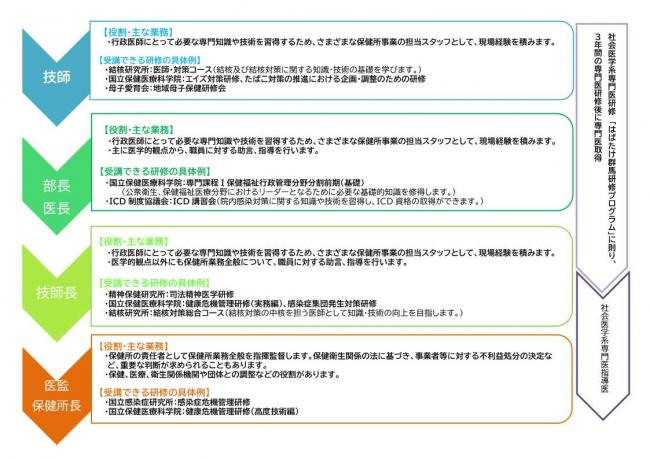

(1)技師

役割・主な業務

行政医師にとって必要な専門知識や技術を習得するため、さまざまな保健所事業の担当スタッフとして、現場経験を積みます。

受講できる研修の具体例

- 結核研究所:医師対策コース(結核及び結核対策に関する知識、技術の基礎を学びます。)

- 国立保健医療科学院:エイズ対策研修、たばこ対策の推進(企画、調整)に関する研修

- 母子愛育会:母子保健に関する研修

(2)部長・医長

役割・主な業務

- 行政医師にとって必要な専門知識や技術を習得するため、さまざまな保健所事業の担当スタッフとして、現場経験を積みます。

- 主に医学的観点から、職員に対する助言、指導を行います。

受講できる研修の具体例

- 国立保健医療科学院:専門課程1分割前期(基礎)

(公衆衛生、保健福祉医療分野におけるリーダーとなるために必要な基礎的知識を修得します。) - ICD制度協議会:ICD講習会(院内感染対策に関する知識や技術を習得し、ICD資格の取得ができます。)

(3)技師長

役割・主な業務

- 行政医師にとって必要な専門知識や技術を習得するため、さまざまな保健所事業の担当スタッフとして、現場経験を積みます。

- 医学的観点以外にも保健所業務全般について、職員に対する助言、指導を行います。

受講できる研修の具体例

- 精神保健研究所:司法精神医学研修

- 国立保健医療科学院:健康危機管理研修(実務編)、感染症集団発生対策研修

- 結核研究所:結核対策総合コース(結核対策の中核を担う医師として知識・技術の向上を目指します。)

(4)医監・保健所長

役割・主な業務

- 保健所の責任者として保健所業務全般を指揮監督します。保健衛生関係の法に基づき、事業者等に対する不利益処分の決定など、重要な判断が求められることもあります。

- 保健、医療、衛生関係機関や団体との調整などの役割があります。

受講できる研修の具体例

- 国立感染症研究所:感染症危機管理研修

- 国立保健医療科学院:健康危機管理研修(高度技術編)

保健所ではこんな仕事をしています ~主な業務内容~

1 保健所医師の主な業務内容

保健所に勤務する医師は、保健師、獣医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士等、多職種の医療系職員と、主に次のような業務を行います。

(1)感染症予防

結核などの感染症予防対策、感染症発生時の疫学調査、二次感染予防指導等を行います。また、エイズや肝炎等の相談や検査を行います。

(2)医療安全

医療安全の確保や院内感染対策のため、医療法に基づく医療機関の立入検査、指導、助言を行います。

(3)母子保健

未熟児や障害をもつ子どもやその家族に対する療養生活相談などを行います。

(4)精神保健福祉

精神障害者の早期治療の促進、社会復帰や社会参加の支援、患者・家族に対する専門相談等を行います。また、県民を対象とした自殺予防対策を行います。

(5)難病対策

難病をもつ患者やその家族に対し、療養生活相談などを行います。

(6)生活習慣病予防、健康増進

糖尿病などの生活習慣病予防や健康増進対策のため、市町村と連携して、施策の企画・立案や子どもから高齢者まで、各世代に応じた生活習慣の改善等の指導や普及啓発を行います。

(7)がん対策

がんの予防や早期発見のため、市町村と連携して、喫煙や食生活などの生活習慣の改善、がん検診受診の普及啓発を行います。

(8)食品衛生・生活衛生対策

食中毒発生時の対応や食品衛生、生活衛生などに関する指導、助言を行います。

(9)人材育成

臨床研修医、医学生、看護学生等に対し、公衆衛生行政に関する指導・教育を行います。

(10)健康危機管理・災害時医療連携体制の整備

感染症発生時等の健康危機管理、災害発生時等の連携体制等の整備などを行います。

他自治体における大規模災害発生時には、災害時健康危機管理支援チーム(DHEAT:Disaster Health Emergency Assistance Team)の一員として、被災自治体の保健所業務の支援を行います。

2 保健所に勤務する医師の1週間

※医師の幅広い業務を紹介するため、かなり多忙な一週間の例となっています。

医師の業務内容は、週により異なります。

| 曜日 | 午前:8時30分~12時00分 | 午後:13時00分~17時30分 | 夜間:17時30分~20時00分 |

|---|---|---|---|

| 月曜日 | HIV/性感染症相談・検査 HIV/性感染症が心配な県民を対象に相談や検査を実施しています。 |

所内会議 ノロウイルスの施設内集団発生事案の対応について協議します。 |

夜間HIV/梅毒相談・検査 月1回、夜間の相談・検査を実施しています。 |

| 火曜日 | プレ診査会 午後に開催予定の結核診査会の確認を行います。 |

結核診査会 結核患者さまの就業制限や入院勧告や延長等の診査を行います。月2回開催されています。 |

|

| 水曜日 | 情報収集・資料作成 最新情報の収集、講演会や会議資料の作成を行います。 |

看護学生講義 保健所実習中の看護学生に、保健所業務や医師ほか各職種の役割について講義します。 |

※水曜日は「ノー残業デー」。定時退庁が目標です。 |

| 木曜日 | 結核管理検診・接触者健診 結核治療後検診のX線読影や、結核患者との接触者のIGRA検査・X線読影を行います。 |

市町村保健師研修会 市町村保健師を対象に、「健康づくり(元気県ぐんま21に関する内容)」について講義します。 |

|

| 金曜日 | 資料作成 医学生の保健所実習の準備をします。 |

小学校での講演会 小学校児童を対象に、たばこの健康影響等について講演します。 |

3 現役公衆衛生医師からのメッセージ等

利根沼田保健福祉事務所・吾妻保健福祉事務所の現役公衆衛生医師・武智医監(当時)が、日本公衆衛生学会総会奨励賞を受賞した研究の内容について執筆した「コロナ禍と公衆衛生医師の確保、育成がつながるまで」が、月刊誌「公衆衛生情報(2022年12月号、日本公衆衛生協会)」に掲載されました。

日本公衆衛生学会総会奨励賞受賞者レポート「コロナ禍と公衆衛生医師の確保、育成がつながるまで」 (PDF:453KB)

「公衆衛生情報」2022年12月号 武智医監(当時)の記事全文

利根沼田保健福祉事務所・吾妻保健福祉事務所の現役公衆衛生医師・武智医監(当時)が参加した令和4年度厚生労働科学研究「公衆衛生医師の人材育成に向けた好事例の横展開に向けた研究班」の寄稿「公衆衛生医師の人材育成・確保における調査レビューと今後の課題」が、月刊誌「公衆衛生情報(2022年10月号、日本公衆衛生協会)」に掲載されました。

公衆衛生医師の人材育成・確保における調査レビューと今後の課題 (PDF:433KB)

「公衆衛生情報」2022年10月号 武智医監(当時)が参加した研究班の記事全文

桐生保健福祉事務所・吾妻保健福祉事務所の現役公衆衛生医師・鈴木雄介部長(当時)が、「特撮ヒーロー」と「公衆衛生医師」を題材に執筆した寄稿文「フツーのウルトラセブンファンだった僕が転生したら公衆衛生医師だった件」が、月刊誌「公衆衛生情報(2022年1月号、日本公衆衛生協会)」に掲載されました。

期待の若手シリーズ 私にも言わせて!第109回「フツーのウルトラセブンファンだった僕が転生したら公衆衛生医師だった件」(PDFファイル:888KB)

利根沼田保健福祉事務所・吾妻保健福祉事務所の現役公衆衛生医師・武智浩之医監が、令和3年12月21日に開催された日本公衆衛生学会総会において、奨励賞を受賞しました。

(一社)日本公衆衛生学会ホームページ<外部リンク>

また、受賞の契機となった「衆衛生医師の確保と育成に関する調査および実践事業」に関する報告が、月刊誌「公衆衛生情報(2021年7月号、日本公衆衛生協会)」に掲載されました。

地域保健活動最前線 第74回「公衆衛生医師の確保と育成に関する調査および実践事業の報告」(PDFファイル:1.92MB)

藤岡保健福祉事務所・安中保健福祉事務所の現役公衆衛生医師・田中純子部長(当時)が、公衆衛生医師になった経緯や思いについて執筆した寄稿文「故郷を離れて、群馬県で公衆衛生の道に進んで」が、月刊誌「公衆衛生情報(2016年10月号、日本公衆衛生協会)」に掲載されました。

期待の若手シリーズ 私にも言わせて!第52回「故郷を離れて、群馬県で公衆衛生の道に進んで」(PDFファイル:238KB)

伊勢崎保健福祉事務所勤務の現役公衆衛生医師・武智浩之技師長(当時)の、公衆衛生医師としての経験談やメッセージが、月刊誌「公衆衛生情報(2013年9月号、日本公衆衛生協会)」に掲載されました。

期待の若手シリーズ 私にも言わせて!第15回「泌尿器科医から転身した私が感じる保健所勤務医のやりがいと可能性(PDFファイル:2.4MB)

ぜひご覧ください。

よくある質問にお答えします~Q&A~

Q(質問):群馬県で働く公衆衛生医師は何名いますか?

令和6年4月1日現在、群馬県と保健所を設置する前橋市、高崎市あわせて12名です。

Q(質問):女性の公衆衛生医師はいますか?

令和6年4月1日現在、女性医師は2名です。

Q(質問):どのようなところで働くのですか?

群馬県内の保健所(保健福祉事務所)や県庁(健康福祉部)などに勤務します。勤務場所は、数年ごとに異動します。

群馬県内には、10カ所の保健所(保健福祉事務所)があります。

(群馬県は、保健、医療、衛生、福祉業務の総合的な窓口として『保健福祉事務所』を設置しています。保健所業務は、県内に10カ所ある『保健福祉事務所』が行っています。)

- 保健所(保健福祉事務所)

所管している保健医療圏内の広域的な保健・医療サービスの調整や市町村が実施する保健・福祉行政に対する支援、健康危機管理体制の整備などを行います。 - 県庁(健康福祉部)

各保健所(保健福祉事務所)の支援、群馬県の保健・医療・福祉施策の企画・立案などを行っています。

勤務場所によらず産業医の資格がある場合、職員の心身の健康の保持増進など産業医としての仕事をすることもあります。

Q(質問):専門が公衆衛生ではありませんが、大丈夫でしょうか?

これまでもさまざまな専門分野、診療科から群馬県に入職された医師が保健所で活躍しています。今まで活躍された専門分野は、必ず公衆衛生の現場で役立ちます。

公衆衛生医師は、幅広い医学的な知識を習得する必要がありますが、業務に必要な知識は、採用後に、研修を受講し、習得することができます。

Q(質問):アルバイトはできますか?

地方公務員法により原則として禁止されていますが、業務の内容により認められる場合がありますので、相談してください。

Q(質問):土日などの休日の出勤はありますか?残業はありますか?

普及啓発活動や研修参加など、土日や休日の勤務が年に数回あります。また、緊急時(集団感染症、食中毒事案発生)にも、休日などの出勤がありますが、休日などに出勤した場合には、平日に代休をとることができます。

残業は、就業時間後の会議や夜間のエイズ相談・検査、感染症や食中毒発生時の緊急対応などが時々(月1~2回程度)あります。

Q(質問):休暇はとれますか?

年間20日ある有給休暇のほか、育児や看護、慶弔など特別な理由が発生した時に取得することができる特別休暇制度もあります。臨床時と比べると、休暇は取得しやすくなります。(特に、夏季休暇については、公務能率保持の観点から取得するようにお願いしています。)

Q(質問):育児や親の介護が必要ですが、大丈夫でしょうか?

分娩休暇(産前・産後休暇、計16週間)、育児休業(子が3歳に達する日まで)、育児時間(生後1年4月、1日2回、合計2時間まで)、子どもの看護休暇など、出産や育児に関する特別休暇等の制度があります。

また、配偶者や父母、子などの介護に係る休暇制度は、長期にわたり介護が必要な場合の介護休暇(無給、一介護状態につき、2年以内の期間に7日以上180日まで)、短期の介護休暇(有給、一年度で5日、2人以上の場合は10日)があります。

Q(質問):専門医等の資格が継続できなくなってしまうのではと心配です。支援制度などはありますか?

学会等の基準により異なりますが、必要に応じて学会等への参加もできますので、臨床時に取得された専門医等の資格を継続することも可能です。

群馬県では、保健所等の医師が学会等への参加に必要な旅費、会費等について年間10万円まで給付する制度を設け、専門医等の資格を継続できるよう支援しています。