本文

教育あがつま 第130号

つなぐ

吾妻教育事務所長 桑原 三七次

「最初に時間旅行をしたのは、犬であった。」

もちろん、これは27年前に上映されたアメリカ映画の中での話です。いわゆる車のタイムマシンを使い、過去にも未来にも行って、ハラハラドキドキの展開。果ては過去や未来を変えて、現在の自分をハッピーにしていくというストーリーで、 当時の私には、フィクションと分かっていても、一種のあこがれを感じ、もし自分だったらいつの時代の自分に会いたいか考えていた記憶が、なぜかこの時期に蘇ってきました。

未来の自分を見てみたい反面、いや今となっては(!?)、過去に戻って未来を変えたいと思う方が多いかもしれません。「あの時に、もう少し・・をがんばっていれば・・・違った人生が・・・。」やはり「後悔先に立たず」です。

さて、現実に戻るとしましょう。誰しも、公私ともに大なり小なり課題をもっています。この課題に立ち向かって解決していくわけですが、その解決方法として、みなさんは何を基に考えるでしょうか。やはり、考えの基は「本」を始めとする「過去」の歴史(出来事)であったり、先人たちが残した業績などであったりするのではないでしょうか。

最近、私は特に「過去は変えられない、未来は変えられる。そして、今日という日の連続が、明日につながる。だから、今日という日を明日を信じて精一杯生きる。」という気持ちを強くもつようになってきた気がします。

翻って、教育に携わる私たちにとって、なんと言っても、今目の前にいる子どもたちと一緒にどのような未来を築いていくかに関わることが最大の仕事だと思っています。したがって、そこに携わる者としては、この子どもたちに将来(未来)を託すわけですから、考えの基本として、「過去」から「明日(未来)」に「つなぐ」ことを意識すること、そして命を「つなぐ」という営みの一端を担っているという意識をもつことかもしれません。この「つなぐ」やり方は、我々一人一人がプロ意識をもつ中で、それぞれの工夫次第だと思います。私自身も、前小池所長の遺志を「つなぐ」仕事ができるようにと思っています。

記録保存

中之条町歴史と民俗の博物館「Musee(ミユゼ)」館長 一場 貞

東日本大震災に対応した政府の組織のうち、原子力対策本部など10組織の会議で、議事録が未作成であったことが問題となりました。このことは、大事な政策決定の記録保存の役割を放棄し、歴史に責任をもつという意識に欠ける姿を露呈したものといえるでしょう。

平成21年、歴史的事実の記録である行政文書等が、国民共有の知的資源として、適正な管理の下に保存され、国民の利用に供することを定めた「公文書等の管理に関する法律」(略称「公文書管理法」)が制定・公布されました。今回の議事録未作成問題は、明らかにこの法にも抵触するといえます。

当館では、これまで文書資料の保存対象は、主として民間所在文書を含む歴史解明のための古文書類でしたが、これからは、本法に照らして行政文書(教育関係を含む)のうち、歴史資料として重要な公文書等を選別し、保存する役割も担うことになります。保存年限に達した文書でも、文書主管課(総務課)と博物館とであらかじめ保存か廃棄かの選別作業を実施し、歴史公文書と思われる文書については永年保存文書として博物館に移管し、保存活用を図ることになります。選別に当たっては、文書管理規則にのっとり、選別収集基準のガイドラインなど参考にしながら進める計画です。記録保存には無頓着であっていいはずがありません。公正な記録を後世に引き継ぎ、これを大切に保存し、活用する文化がしっかり根付くことが望まれます。

平成23年度実践記録・自作学習材コンテスト

~優秀賞作品の紹介~ 実践記録の部

算数のICTを活用した授業における教育効果及び課題の検証

中之条町立沢田小学校 教諭 奥木 芳明

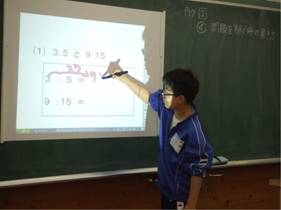

デジタルペン使用の様子

- 実践の概要

群大大学院と共同研究の形式で、ICT機器(特に電子黒板、実物投影機)を授業で 活用することの教育効果と課題について、検証を行った。

観点1 ICT活用による教育効果

観点2 ICTと従来の学習材との融合

観点3 ICT活用上での課題の明確化 - 具体的な取組

第6学年「割合の表し方を考えよう」の単元において、比の値が等しいかどうか考える場面で、児童が電子黒板にデジタルペンで自分の解き方を記述し発表した。また、比を簡単にする場面では、実物投影機で児童のノートをスクリ-ンに表示し説明させた。その実践から、ICTを効果的に活用するチェックリストを作成した。「変わり方を調べよう」の単元では、教室前面に電子黒板と通常黒板とを並列させ、児童が確認しやすい配置・学習活動を工夫し、ICT不使用の場合と比較し検証した。 - 成果と課題

プロジェクタ―の投影による視覚的効果で、児童の関心・意欲を高めることができた。

電子黒板は準備した掲示物に何度も書き直しができ、話合い活動に有効活用できる。

ICT機器の位置付け、ハード、ソフト両面における整備、教師のスキル向上が必要である。

本校における食育推進に関する実践活動

長野原町立応桑小学校

学校保健委員会調理風景

- 実践の概要

食育月間に「食育集会」を実施し、学校栄養士を講師に食事のマナーについて指導。

学級担任と学校栄養士や養護教諭とのTTによる「生活習慣病予防」「偏食」「朝食」等の食育に関する授業を実施。

学年行事等の親子給食試食会において学校栄養士からの栄養指導を実施。

学校保健委員会で、調理・試食後バランスのよい食事について協議し、意識化。

低・中学年は親子で、高学年は自分で考えての「手作り弁当の日」を実施。

小児生活習慣病予防健康診断後、対象者に親子栄養指導を実施。

個に応じたレシピを紹介。

食育を意識した学期1回の保健集会を実施。

くわっこ食育だより発行。

年2回のPTA料理教室

職員料理講習会、食物アレルギー研修等の職員研修。

食事等に関するチェックカードの活用。

親子給食試食会で、くわっこ三色マグネットを配布。

農園活動・収穫祭・調理実習・米の栽培等の生産活動について食育の視点を明確にして実施。 - 成果と課題

学校栄養士との連携で食に対する意識が高まり、保護者・地域の啓発が図れた。休日中や長期休業中に食生活の乱れが起こりやすいので、チェックカードの活用を継続していきたい。

生き生きと表現したり伝え合う力を育む児童の育成

中之条町立六合小学校 教諭 大瀧 小夜子

紙芝居「スイミー」での交流

- 実践の概要

国語学習のプログラムの最初に、言語教材の「話す・聞く」を活用し、大きな声ではっきり話したり、手拍子や身振りを入れて表現したりするなど、楽しく声に出して読む活動を位置付けた。

定期的に一箇月に2回、国語の時間に音読の交流学習を位置付けた。加えて、音読や紙芝居、お楽しみ会等で他学級との交流を図った。 - ねらい

児童の関心が高い音読の交流学習を通して、自分の思いや考えを生き生きと表現する力や伝え合う力を養い、コミュニケーション能力を高める。 - 成果と課題

徐々に自分を表現することに自信がもてるようになり、「もっと頑張ろう」「もっと伝えていきたい」という思いにつながった。今後、児童の学習レベルや興味・関心に合わせた教材を考え、言語による表現活動を豊かにしていきたい。

児童一人一人の自己肯定感をアップするための保健指導

東吾妻町立原町小学校 養護教諭 小池 京子

サインカード

- 実践の概要

朝活動の約20分の保健集会で「ふわふわ言葉を集めよう~ほめほめゲーム~」と題し、保健委員がリーダーとなって構成的グループ・エンカウンターを実施。

従来実施の「家族けんこう会議」の題材として家庭でも「ほめほめゲーム」を実施。

人権集中学習期間に合わせ、保健室前廊下に体験型掲示物を設置。児童が休み時間に「ふわふわ言葉」を考え、「LOVEポスト」に投函。

「リフレーミングカード」を保健室に掲示することによるプラス思考の育成。

保健学習「心の健康」や「心の成長」等へT2として授業参画。 - 成果と課題

全校エンカウンターは、様々な準備や配慮を要するが、互いを知り、気遣う心を育てる有効な機会だった。家族間では、とかくしかることの多い生活を反省し、家族の絆を深める機会となった。

~優秀賞作品の紹介~ 自作学習材の部

「辞書カバー」~いつでも「字引くショナリー」な言語環境への工夫~

高山村立高山小学校 教諭 関 俊明

机脇に下げてある辞書

- ねらい

「自学自習」の習慣のための常に辞書が手元にある環境づくり

下学年で購入しても使われないでいる辞書の活用

辞書カバーを作成するときの親子の触れ合い - 使用方法

国語辞典の布製カバーに取っ手をつけ、児童の机脇のフックに架けてワンアクションで使えるようにする。

カバーの裏に付せんを準備しておき、教科に関わらず難しい語句を調べ、その言葉を付せんに書き込み辞典に貼り付ける。 - 効果

難解な語句が出てきたとき、児童は辞書を引くことに意欲的になり、語彙の増加にもつながった。また、授業テンポがよくなり授業に活気が生まれた。