本文

高血圧を予防しましょう

高血圧は、脳血管疾患や虚血性心疾患、慢性心不全などあらゆる循環器疾患の危険因子です。高血圧は普段は症状がありませんが、日本人の循環器疾患の発症や死亡について、他の危険因子に比べるとその影響が大きいことがわかっており、これを放置することは大変危険です。

平成28年度群馬県民健康・栄養調査によると、高血圧症有病者の割合は、男性49.1%、女性33.3%となっています。年に一度の健康診査はもちろん、家庭でも定期的に測定するなど、血圧について関心をもって生活することが求められます。血圧について気になることがある時は、かかりつけ医への相談をおすすめします。既に高血圧症で治療を受けている方は、かかりつけ医と相談し、治療を継続することがとても大切です。

参考:成人における血圧値の分類

(日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019」より引用)

| 分類 | 診察室血圧(Mmhg) | 家庭血圧(Mmhg) | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | |||

| 正常血圧 | <120 | かつ | <80 | <115 | かつ | <75 |

| 正常高値血圧 | 120ー129 | かつ | <80 | 115ー124 | かつ | <75 |

| 高値血圧 | 130-139 | かつ/または | 80-89 | 125-134 | かつ/または | 75-84 |

| 1度高血圧 | 140-159 | かつ/または | 90ー99 | 135-144 | かつ/または | 85ー89 |

| 2度高血圧 | 160-179 | かつ/または | 100-109 | 145-159 | かつ/または | 90-99 |

| 3度高血圧 | ≧180 | かつ/または | ≧110 | ≧160 | かつ/または | ≧100 |

| (孤立性)収縮期高血圧 | ≧140 | かつ | >90 | ≧135 | かつ | <85 |

高血圧予防 まずは減塩から

高血圧予防イコール「減塩」と思いつく方も多いと思います。

健康な日本人の成人が当面目標とすべき1日の食塩摂取量(日本人の食事摂取基準(2020年版))は、男性が7.5グラム未満、女性が6.5グラム未満とされていますが、平成28年度群馬民健康・栄養調査によると、群馬県民の食塩摂取量の平均値は男性が10.7グラム、女性が9.4グラムでした。男女ともに、目標値より約3グラムも多く摂取している状況です。また、既に高血圧や慢性腎臓病を発症している方については、重症化予防のため1日6グラム未満とすることが推奨されています。

減塩すると食事が美味しくなくなると思われるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。ちょっとしたコツを取り入れて、まず1グラム減らすところから始めましょう。

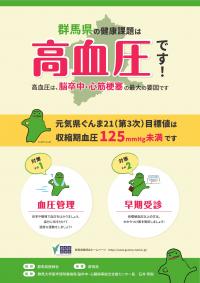

家庭血圧チャレンジ 普及啓発ポスター

群馬県医師会と群馬大学医学部附属病院脳卒中・心臓病等総合支援センターが連携し、令和6年12月に「家庭血圧チャレンジ 啓発ポスター」が作成されました。本ポスターは県内の病院、診療所、薬局等に掲示され、県民の高血圧の予防・改善に向け、関係団体等が連携しながら普及啓発に取り組んでいます。

家庭血圧チャレンジ 普及啓発ポスター (PDF:1.86MB)

群馬大学医学部附属病院脳卒中・心臓病等総合支援センター<外部リンク>

ヒートショックに気をつけて!

ヒートショックとは、気温の下がる冬場に多くみられ、暖かい部屋から寒い部屋への移動などによる急激な温度の変化によって、血圧が大きく変動することをきっかけにして起こる健康被害のことです。失神や不整脈を起こしたり、最悪の場合、死に至ることもあります。

平成23年に行われた調査では、全国で約17,000人もの人々がヒートショックに関連した「入浴中の急死」に至ったと推計されました。そのうち高齢者は14,000人と大多数を占めると言われています。

高齢になると普段は元気な方でも血圧の変化を起こしやすく、体温を維持する生理機能も低下しています。既に高血圧症の方はもちろん、糖尿病や脂質異常症の方も、動脈硬化が進行していることがあるため、血圧の変化には注意が必要です。

ヒートショックの予防ポイント

- 寒い日は、脱衣所や浴室、トイレを暖めましょう

- 寒い日は、日没前、外気温がまだ下がらないうちに入浴しましょう

- お風呂の温度は41度以下にし、長い時間の入浴を避けましょう

- 食事直後・飲酒時の入浴を控えましょう

- 体調不良時の入浴を控えましょう(入浴前に血圧を測定してみましょう)

- 可能な限り、一人での入浴を控えましょう(同居人がいる場合はこまめに様子を見て声をかける、公衆浴場等を利用する)

参考:東京都健康長寿医療センター研究所「入浴時の温度管理に注意してヒートショックを防止しましょう」(パンフレット)