本文

高次脳機能障害支援

Q3「高次脳機能障害について、どこに相談すればよいですか?」

Q4「高次脳機能障害になったとき、どのような制度が使えますか?」

Q5「高次脳機能障害の当事者やご家族のお話を聞くには、どうすればよいですか?」

Q6「高次脳機能障害について、さらに詳しく学ぶ方法はありますか?」

Q1 高次脳機能障害とは、どんな障害ですか?

高次脳機能障害とは、様々な原因で脳を損傷した後に発生した症状で、生活に支障が出ている状態のことを指します。症状が周囲からわかりにくいため「見えない障害」と言われており、本人だけでなく、周囲の方もこの障害について理解する必要があります。

原因

次のような原因で脳を損傷したあとに起こります。

- 脳卒中(脳出血、脳梗塞、くも膜下出血)

- びまん性軸索(じくさく)損傷

- 脳腫瘍

- 脳挫傷

- 急性硬膜下出血

- 外傷性くも膜下出血

- 低酸素脳症

- 脳炎

症状

事故・病気後、次のような症状が出て生活に支障をきたした場合、高次脳機能障害として認められます。

- 記憶の障害(覚える、思い出すことが難しくなる)

- 注意の障害(集中力や注意力を向けることが難しくなる)

- 遂行機能の障害(二つ以上のことを同時にできなくなる)

- 感情コントロールの低下(怒りを我慢できなくなる)

- 発動性の低下(やる気が起きなくなる)

- 失認(言葉やものの使い方が分からなくなる)

- 病識の欠如(自分に症状が出ていると認識できない)

Q2 高次脳機能障害の診療は、どこで受けられますか?

高次脳機能障害に関する診断書の作成、神経心理学的検査、リハビリテーション、精神科カウンセリング等に対応している医療機関のリストを作成しています。受診にあたっては、事前に各医療機関にお問い合わせください。

- 【詳細版】高次脳機能障害に対応する医療機関一覧(令和4年12月14日現在)(Excel:42KB)

- 【基礎情報一覧】高次脳機能障害に対応する医療機関一覧(令和4年12月14日現在)(PDF:509KB)

- 各医療機関で対応可能な神経心理学的検査の一覧(令和4年12月14日現在)(PDFファイル:566KB)

※お願い

- 受診される方:掲載されている情報は令和4年12月現在のものです。変更されている場合がありますので、予め各医療機関にお確かめください。

- 掲載医療機関の方:掲載内容に変更が生じた場合は、障害政策課(電話 027-898-2648)にご連絡ください。

- 新たに掲載を希望される医療機関の方:掲載にご協力いただける医療機関を募集しております。ご協力いただける場合は、障害政策課(電話 027-898-2648)にご連絡ください。

高次脳機能障害に対応する県連携拠点医療機関(精神科)

県では、患者の状況に応じた質の高い精神科医療を提供できるよう、医療連携体制の構築を進めており、その一環として精神疾患等ごとに県連携拠点機能を担う医療機関の選定を行っています。

- 医療法人中沢会 上毛病院/令和6年4月1日指定<外部リンク>

- 医療法人康生会(社団)つつじメンタルホスピタル/令和7年1月1日指定<外部リンク>

県連携拠点医療機関に求められる主な機能一覧

(1)専門性の高い医療の提供

- 他の医療機関からの個別相談への対応、困難事例の受入れ

- 複数の医療専門職によるチーム医療の提供

- 様々な機関と連携し、患者が地域で生活できるよう支援

(2)人材育成

- 医療従事者等の専門職に対する研修の実施

(3)普及啓発

- 疾患や治療等に対する正しい知識の積極的な情報発信

Q3 高次脳機能障害について、どこに相談すればよいですか?

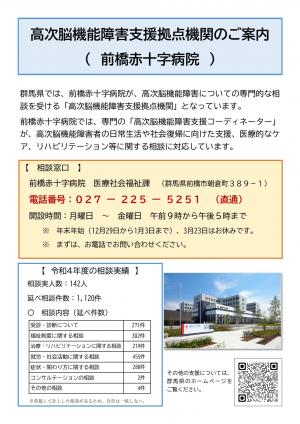

群馬県高次脳機能障害支援拠点機関チラシ(令和5年度版) (PDF:444KB)

群馬県では、前橋赤十字病院が「高次脳機能障害支援拠点機関」として専門的な相談を受けつけています。

高次脳機能障害支援拠点機関では、高次脳機能障害者の日常生活や社会復帰に向けた支援、医療的ケア・リハビリ等に関する専門的な相談を受け付けています。

群馬県高次脳機能障害支援拠点機関

前橋赤十字病院

所在地:群馬県前橋市朝倉町389-1

電話:027-225-5251(直通)

開設時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分

前橋赤十字病院「群馬県高次脳機能障害支援拠点機関」Webページ<外部リンク>

祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)、創立記念日(3月23日)は開設しておりません。

お電話のご相談はもちろん、直接ご来院されてのご相談も受け付けております。

Q4 高次脳機能障害になったとき、どのような制度が使えますか?

症状に応じて、各種障害者手帳を取得できる場合があります。

【身体障害者手帳】

高次脳機能障害により、手足の麻痺、言語障害(失語症など)が現れた場合に取得を検討できます。

【精神障害者保健福祉手帳】

高次脳機能障害によって生活に支障をきたしている場合、「器質性精神障害」として取得を検討できます。

【療育手帳】

18歳未満の方が高次脳機能障害によって知的機能に障害を負い、日常生活に支障をきたしている場合、取得を検討できます。

上記以外にも利用可能な制度がありますので、お住まいの市町村の障害福祉担当課にお問い合わせください。

また、受傷の原因が交通事故である場合、交通事故被害者の救済制度を利用できることがあります。交通事故被害者に対する介護料の支給、在宅介護の相談受付、交通遺児支援などがありますので、詳細は独立行政法人自動車事故対策機構(群馬支所)<外部リンク>あてお問い合わせください。

障害福祉サービス事業所の中には、専門的な研修を全課程修了した方が在籍している事業所もあります。

群馬県高次脳機能障害支援者養成研修修了者所属事業所一覧はこちら

Q5 高次脳機能障害者を支援している団体はありますか?

高次脳機能障害者を支援している民間の団体を紹介します。

NPO法人ノーサイド

NPO法人ノーサイドについて・活動内容

交通事故、病気などで高次脳機能障害を負った当事者、家族、支援者による集まりです。

高次脳機能障害についての啓発事業と、当事者・家族への支援を行っています。

当事者・家族の相談は、電話 080-3419-6233(受付時間 10時00分~15時00分)で受け付けています。

NPO法人ノーサイドのホームページはこちら<外部リンク>

NPO法人ノーサイドご案内チラシ (PDF:1.4MB)

相談会

群馬県連携拠点医療機関である医療法人中沢会 上毛病院と一緒に、相談会を開催します。

【終了】令和7年3月19日「高次脳機能障害 ミニ勉強会&相談会」 (PDF:664KB)

【終了】令和6年11月20日「高次脳機能障害 相談会」 (PDF:505KB)

リストバンド

NPO法人ノーサイドでは、会員の方からの要望を受け、周囲の方へ高次脳機能障害があることを伝えるためのリストバンドを作成しています。

「Help! 高次脳機能障害があります」と書かれたものです。腕に巻くだけでなく、外出時にカバンに付けるなどしても活用いただけます。

興味のある方は、公式ホームページをご確認の上、会に直接お問い合わせください。

NPO法人ノーサイド_高次脳機能障害リストバンド写真 (JPG:150KB)

※注 実際のリストバンドでは、「Help」はすべて大文字で表記されています。

群馬県庁障害政策課にもございますので、ご希望の方はお声掛けください。

NPO法人cocokara(ぐんま脳損傷者地域拠点プロジェクト)

前橋市で高次脳機能障害のある人の回復と社会参加を支える居場所cocokaraを運営しています。

※令和7年8月、ぐんま脳損傷者地域拠点プロジェクトからNPO法人cocokaraへとなりました。

次のような事業を行っています。

- 高次脳機能障害相談・リハビリテーション(自費)

- 自助グループcocokara

- ヒューマンライブラリーCOZY対話カフェ など

「NPO法人cocokara」リーフレット (PDF:1.14MB)

NPO法人cocokaraのホームページはこちら<外部リンク>

自助グループcocokara

主に高次脳機能障害のある当事者が中心になって運営する『情報交換と対話の場』です。

毎月第2日曜日の午前中に、前橋市内の会場で行っています。近況報告やテーマについての話など、楽しくおしゃべりしています。

当事者、家族、支援者、高次脳機能障害のことを知りたい方など、どなたでも参加できます。

ヒューマンライブラリーCOZY対話カフェ

ヒューマンラブラリー(人間の図書館)とは、偏見を持たれやすい人、生きづらさを抱えたマイノリティの立場にある人が、『本』役になってそれぞれの人生話を語り、対話を通じて、相互理解を深めていく催しです。COZY対話カフェの『本』役は、高次脳機能障害のある人、家族、支援者などです。

令和7年度は3回開催予定です。詳細はホームページに掲載します。申し込みは開催日の1か月前から受け付けます(定員になり次第、終了します)。

COZY対話カフェ(令和8年2月22日開催) (PDF:1003KB)

※お願い

掲載されている情報は変更されている場合がありますので、予め団体ホームページ等でお確かめください。

掲載を希望される団体の方は、障害政策課精神保健・発達支援係(電話 027-898-2648)までご相談ください。

Q6 高次脳機能障害について、さらに詳しく学ぶ方法はありますか?

支援に関わる専門職の方向けの研修会と、一般の方向けの冊子、ホームページを紹介します。

ぐんま高次脳機能障害あんしんブック

みなさまが高次脳機能障害への理解を深められるよう、「高次脳機能障害あんしんブック」を作成し、公開しています。

※注 前橋赤十字病院の連絡先が変更になっています。あんしんブックに記載されている電話番号ではなく、Q3「高次脳機能障害について、どこに相談すればよいですか?」に記載されている電話番号にお電話ください。

小学生・中学生等向け情報サイト

高次脳機能障害について理解を深めたい小学生、中学生等に向けたWebサイトが公開されています。

バナーをクリックすると「子ども情報ステーションbyぷるすあるは 高次脳機能障害」へジャンプします。

研修会情報

県内外で開催される、高次脳機能障害に関連する研修会の情報を掲載します。

県主催・共催の研修会

県では、高次脳機能障害のある方が、医療や福祉サービスなどの地域資源を活用して、その人らしい生活ができるよう、支援に従事する関係者の資質向上のための研修を開催しています。

【開催終了】令和7年度開催 群馬県高次脳機能障害支援者養成研修

高次脳機能障害についての知識を得ることやその障害特性を理解することで、障害特性に応じた支援を実施できる支援者を養成することを目的とした研修です。

※本研修は令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において新設された「高次脳機能障害支援体制加算(1)、(2)」及び「高次脳機能障害者支援体制加算」の算定要件となる研修です。

- 題名 令和7年度群馬県高次脳機能障害支援者養成研修

- 日程 令和7年11月6日、11日、13日(3日間)※事前学習と小テストがあります。

- 会場 群馬県立障害者リハビリテーションセンター 研修室1

- 対象 群馬県内の障害福祉サービス事業所、相談支援事業所等において、高次脳機能障害者の支援に従事する者又は支援に従事する予定の者 ※すべてのカリキュラムを受講できる方

- 申込 9月26日までに申し込みフォームから申込

- 内容・詳細は以下リンクからご確認ください。

「令和7年度群馬県高次脳機能障害支援者養成研修」のページはこちら

群馬県高次脳機能障害支援者養成研修修了者所属事業所一覧はこちら

群馬県連携拠点医療機関主催の研修会

- 主催:高次脳機能障害 群馬県連携拠点医療機関 認定医療法人中沢会 上毛病院

- 日時:令和7年12月17日(水曜日)14時から16時まで(予定)

- 会場:群馬県公社総合ビル 多目的ホール(前橋市大渡町1丁目10-7)

- 定員:約100名

- 対象:市町村(認知症及び障害担当)、高齢・障害・就労支援機関、関係職能団体、医療機関、家族会等

- 内容:(1)事業報告/上毛病院 精神保健福祉士 平方氏

(2)「群馬県立障害者リハビリテーションセンターの生活訓練の取り組みと当事者の体験談」/群馬県立障害者リハビリテーションセンター 作業療法士 佐藤氏・当事者数名 - 申込:参加を希望される方は令和7年12月16日(火曜日)までに以下リンクよりお申込みください。

令和7年度 群馬県高次脳機能障害連携拠点医療機関 上毛病院研修会申し込みフォーム<外部リンク>

【開催終了】令和7年度高次脳機能障害群馬県連携拠点医療機関研修会開催のご案内 (PDF:130KB)

NPO法人ノーサイド・県立障害者リハビリテーションセンター共催

- 題名 「高次脳機能障害の地域支援~当事者と家族の思いをのせて~」

- 日時 令和7年7月6日(日曜日) 午後1時30分から午後4時まで

- 場所 群馬県立障害者リハビリテーションセンター (伊勢崎市波志江町3030-1)

- 対象 障害福祉関係職員、高次脳機能障害の支援にかかわる方、高次脳機能障害の当事者・家族

- 内容

- 基調講演「高次脳機能障害の評価と支援(仮)」(南魚沼市立ゆきぐに大和病院 精神科医師 宮永 和夫 先生)

- 県立障害者リハビリテーションセンターより 取組み報告~訓練利用者の経験とともに~

- 家族会NPO法人ノーサイドより 活動紹介~当事者・家族の経験~

- グループワーク

- 申込 Googleフォーム「高次脳機能障害の地域支援 ~当事者と家族の思いをのせて~」<外部リンク>またはノーサイドのホームページ<外部リンク>からお申し込みください。

【開催終了】令和7年7月6日開催「高次脳機能障害の地域支援~当事者と家族の思いをのせて~」チラシ (PDF:281KB)

NPO法人ノーサイド講習会・セミナー

当事者・ご家族の方や、医療・福祉分野に従事されている方に向けた、NPO法人ノーサイド主催の講習会が開催されます。

詳細については、NPO法人ノーサイド<外部リンク>あてお問い合わせください。

- 題名 NPO法人ノーサイド 高次脳機能障害と共生のセミナー「「わかちあう」から始まる地域支援」

- 日時 令和7年10月5日(日曜日) 午後1時30分から午後4時まで

- 場所 藤岡市総合学習センター 南棟4階 学習室南403 (藤岡市藤岡1485)

- 対象 主に藤岡市周辺地域の高次脳機能障害者とその家族、専門職、行政関係者、市民、その他関心のある方

- 内容

基調講演

「高次脳機能障害とは」(ゆきぐに大和診療所/上毛病院 精神科医師 宮永 和夫 先生)

家族会の活動紹介とグループワーク

「当事者と家族の声から生きやすい社会を考えよう」(群馬パース大学作業療法学科 助教 石代 敏拓 先生) - 申込 電話、Faxまたはノーサイドのホームページ<外部リンク>からお申し込みください。

【開催終了】令和7年10月5日開催NPO法人ノーサイドセミナー「「わかちあう」から始まる地域支援」(藤岡市開催)チラシ (PDF:389KB)

【開催終了】令和6年10月6日開催NPO法人ノーサイドセミナー「高次脳機能障害理解への第一歩」(沼田市開催)チラシ (PDF:654KB)

【開催終了】令和6年2月4日開催NPO法人ノーサイドセミナー「高次脳機能障害理解への第一歩」チラシ (PDF:1.35MB)

【開催終了】令和5年9月9日開催ノーサイド講習会「交通事故と高次脳機能障害」チラシ (PDF:1.42MB)

ぐんま高次脳機能障害リハビリテーション講習会

当事者・ご家族の方や、医療や障害福祉分野に従事されている方に向けて、毎年「ぐんま高次脳機能障害リハビリテーション講習会」が開催されています。

第16回ぐんま高次脳機能障害リハビリテーション講習会

第16回ぐんま高次脳機能障害リハビリテーション講習会は、Web講演と対面式講習会で開催しました。

Web講演

- 配信期間:令和7年9月1日から令和8年1月17日まで

- 対象:医療・福祉関係など支援者/当事者/家族

- 申込締切:令和8年1月17日(土曜日)

- 講演1 『高次脳機能障害と年金』宮永和夫先生

講演2 『高次脳機能障害で利用できる制度・サービスについて』

講演3 『交通事故の手続き~高次脳機能障害の場合~』

対面式講習会『めざせ社会参加!』

- 日時:令和8年1月18日(日曜日)13時30分開演

- 会場:群馬県社会福祉総合センター8階

- 対象:当事者/家族/一般/専門職

- 締切:令和7年12月28日(日曜日)

- 『社会参加の必要性』宮永和夫先生

『社会参加の事例を通じて感じたこと』岡村真由美先生

『就労をめざして』群馬障害者職業センター担当者

『発症後の地域参加にむけて』群馬県内の専門職のみなさん

お申込みは電話またはオンラインで

- 電話でお申込みの方 080-3419-6233(NPO法人ノーサイド電話)

- Webからお申込みの方 NPO法人ノーサイドのホームページ<外部リンク>

【開催終了】第16回ぐんま高次脳機能障害リハビリテーション講習会ちらし (PDF:883KB)

第15回ぐんま高次脳機能障害リハビリテーション講習会

第15回ぐんま高次脳機能障害リハビリテーション講習会では、基調講演「あらためて高次脳機能障害を学ぶ」と、発表・対談「群馬県連携医療機関(高次脳機能障害)について」「発症後の過ごし方と支援」の二部構成で、開催しました。

【開催終了】第15回(令和5年度)ぐんま高次脳機能障害リハビリテーション講習会ちらし (PDF:876KB)

第14回ぐんま高次脳機能障害リハビリテーション講習会(開催終了)

第14回ぐんま高次脳機能障害リハビリテーション講習会では、当事者・家族向け「高次脳機能障害との向き合い方 ~正しい理解・病識・受容~」と、一般・専門職向け「退院後の生活に向けた切れ目ない支援の道筋」の二部構成で、講演を行いました。

【開催終了】第14回(令和5年度)ぐんま高次脳機能障害リハビリテーション講習会ちらし (PDF:967KB)

ぐんま脳損傷者地域拠点プロジェクト講演会(開催終了)

高次脳機能障害のある方の役割と味方をつくるため、社会参加と回復を支える「居場所」を運営する「ぐんま脳損傷者地域拠点プロジェクト」では、高次脳機能障害について当事者、家族、支援者、一般の方がみんなで学ぶ講演会を開催します。

詳細については、ぐんま脳損傷者地域拠点プロジェクト<外部リンク>あてお問い合わせください。

【開催終了】令和5年10月21日開催ぐんま脳損傷者地域拠点プロジェクト講演会「高次脳機能障害ってなに?当事者の声から学ぼう!」チラシ (PDF:501KB)

失語症者向け意思疎通支援者養成研修会

県では、失語症者の福祉に理解と熱意を有する方に、失語症者とのコミュニケーション手法等の指導を行い、失語症者の思いを理解できる意思疎通支援者を養成するため、一般社団法人群馬県言語聴覚士会<外部リンク>に委託して、群馬県失語症者向け意思疎通支援者養成研修を実施しています。

詳細は、「失語症者向け意思疎通支援者養成研修の受講者募集について」をご覧ください。

交通事故被害者ネットワーク主催リモートセミナー

交通事故後に生じる高次脳機能障害や、それに対して利用できる制度等について、一般社団法人交通事故被害者ネットワークがセミナーを開催しています。

詳しくは、一般社団法人交通事故被害者家族ネットワーク<外部リンク>をご覧ください。

【開催終了】令和7年11月23日開催交通事故被害者支援リモートセミナー「小児の高次脳機能障害~専門家と家族の座談会~」 (PDF:1.23MB)

【開催終了】令和7年9月28日開催交通事故被害者支援リモートセミナー「労災と高次脳機能障害を学んでみよう」 (PDF:1.01MB)

【開催終了】令和7年7月27日開催交通事故被害者支援リモートセミナー「遷延性意識障害者の介護と回復~損害賠償を含めた家族の経験~」 (PDF:901KB)

【開催終了】令和7年5月25日開催交通事故被害者リモートセミナー「高次脳機能障害の支援と賠償」 (PDF:1.17MB)

【開催終了】令和7年2月23日開催交通事故被害者リモートセミナー「高次脳機能障害の回復と賠償手続き」 (PDF:1.65MB)

cocokaraワークショップ

『高次脳機能障害と認知症の支援 どこが同じでどこが違う?』

開催日:令和8年3月22日(日曜日)13時30分から15時30分まで

場所:群馬県社会福祉総合センター202会議室

対象:支援者、学生、家族、当事者等(定員30名)

講師:山口智晴(作業療法士、群馬医療福祉大学教授)

申込:申し込みフォームからお願いします。※定員になり次第、申し込みを終了します

cocokaraワークショップ 『<外部リンク>高次脳機能障害と認知症の支援 どこが同じでどこが違う?<外部リンク>』申し込みフォーム<外部リンク>

NPO法人cocokara (ぐんま脳損傷者地域拠点プロジェクト)のホームページ<外部リンク>

令和8年3月22日開催cocokaraワークショップ『高次脳機能障害と認知症の支援 どこが同じでどこが違う?』チラシ (PDF:516KB)

【終了】令和8年1月25日開催cocokaraワークショップ『高次脳機能障害 生活への影響と対応』チラシ (PDF:3.6MB)

専門職の方向け研修(国立障害者リハビリテーションセンター等)

国立障害者リハビリテーションセンター等が主催する研修について、ご案内があり次第周知しております。参加に県の推薦が必要な研修もありますので、ご関心のある研修がございましたらお気軽にお問合せください。

国立障害者リハビリテーションセンターのイベント案内はこちら<外部リンク>