本文

特定外来生物ツヤハダゴマダラカミキリに注意してください

ツヤハダゴマダラカミキリはトチノキ属、ニレ属、カエデ属、ヤナギ属、リンゴ属、ナシ属、サクラ属など多種類の樹木を加害することで知られ、海外では植栽樹等に甚大な被害を及ぼしています。

国内でも近年全国で道路、公園、河川敷、学校、森林等の様々な場所で相次いで生息が確認され、徐々に分布を広げており、令和5年9月1日に環境省により「特定外来生物」に指定されました。

1 ツヤハダゴマダラカミキリとは

成虫(オス)(福島県提供)

|

名称(和名) |

ツヤハダゴマダラカミキリ |

|---|---|

|

原産地 |

中国、朝鮮半島北部 |

|

体長 |

17~40ミリメートルで、とくに30ミリメートル前後のものが多い |

|

特徴 |

|

|

生態 |

|

|

被害樹木 |

カエデ属,トチノキ属,カバノキ属,ハコヤナギ属(ポプラ),ヤナギ属,ハンノキ属,ネムノキ属,ニレ属,グミ属,センダン属,クワ属,スズカケノキ属(プラタナス),リンゴ属,サクラ属,ナシ属,ナナカマド属など多数の樹種。 |

|

主な被害 |

|

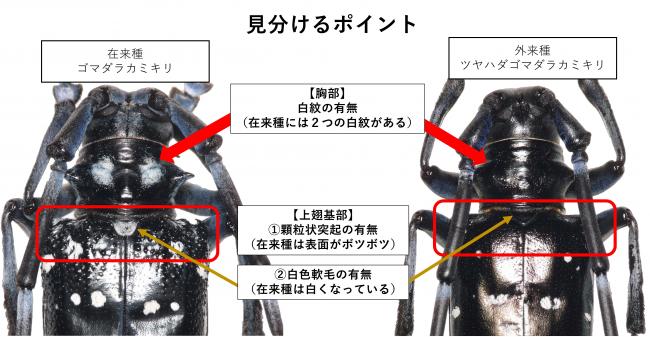

在来種ゴマダラカミキリとの見分け方

ツヤハダゴマダラカミキリは、在来種ゴマダラカミキリとよく似た見た目をしています。在来種との見分けるポイントを紹介します。

(福島県提供)

2 被害樹木の確認方法

ツヤハダゴマダラカミキリの加害対象樹木で、幹や枝などの全部又は一部が枯れていたり、秋・冬でもないのに葉が変色・落葉したりするなど、樹勢の弱った樹木があれば本虫の被害が疑われます。特に、成虫が木の上方に産卵しやすいため、こずえの先から枝枯れする被害木が多く、下のほうの葉は青々としているのに、枝先がたくさん枯れてしまっている樹木を見かけたら要注意です。

3 駆除方法

ツヤハダゴマダラカミキリの被害が確認された、もしくは被害の強い疑いがある場合、被害の拡大を防ぐために早急な駆除が必要です。

ツヤハダゴマダラカミキリの主な防除方法は以下のとおりです。

(1)成虫の駆除

成虫の拡散による被害拡大を防ぐため、発見した場合は、踏みつぶすなどしてその場で駆除してください。

(2)被害木の伐採駆除

被害の拡大を防ぐために最も有効な方法は、被害が発生した、もしくは被害の強い疑いのある樹木を全て伐採することです。

- 伐採する場合は、成虫の発生しない時期(11月~4月頃)に処理してください。

- 伐採後は速やかに焼却・粉砕等をしてください。伐採した木を放置すると成虫が発生してしまいます。また、伐採木搬出の際はカミキリムシの拡散を防ぐため、虫が逃げ出さないようにシートで覆うなど逸出防止措置も必要です。

(3)薬剤駆除

伐採ができない場合は、樹木類、カミキリムシ類に登録のある農薬を使用し、駆除をしてください。農薬の使用に当たっては、必ず登録内容を確認してください。

※ 農薬登録情報提供システム<外部リンク>(出典:農林水産省ウェブページ)

4 ツヤハダゴマダラカミキリと疑われる状況を発見した場合

成虫を発見した場合、被害拡大防止のため、その場で駆除してください。また、成虫を駆除した場合や、被害が疑わしい樹木を発見した場合、可能な範囲で写真等の記録をとり、所在地の市町村か当課まで情報提供をお願いします。

5 参考情報

特定外来生物等一覧 | 日本の外来種対策 | 外来生物法<外部リンク>(環境省ウェブページ)