本文

水試だより57号

【巻頭】群馬県水産業の持続的発展のために

このたび、令和7年4月1日付で水産試験場長を拝命いたしました田中と申します。

微力ではありますが、しっかりと職責を果たしていきたいと考えておりますので、皆様のご指導、ご協力をお願いいたします。

本県の水産業は、昨今の気候変動を始めとした魚類を取り巻く環境の変化、魚病、カワウの食害、外来生物が引き起こす弊害などの問題が山積しています。さらに、県産魚のブランド力強化、フードテック等の推進が重要な課題となっています。

水産試験場は、その専門機関として県内の水産振興を目的に、試験研究および種苗生産業務、さらに普及指導機関の役割も担っています。これまで、現場の課題や社会情勢の変化などに応じ、着実に様々な成果を上げてきました。例えば、全国の水産試験場としては2か所目、群馬県の専門機関では3か所目に科学研究費補助金の申請機関に指定され(平成18年)、外部資金を活用した大学との連携による先進的かつ高度な研究にも積極的に携わっています。

ブランド魚関連では、「ギンヒカリ」と「ハコスチ」に続き、第三の新ブランドサーモンの開発にも取り組み、昨年は「超絶サーモンV3」を発表しました。これらを群馬の「超絶サーモン軍団」と銘打って、生産振興を図っていきます。さらに、今年はブランドマスの増産に向け、川場養魚センターと箱島養鱒センターを種卵と稚魚の生産・供給拠点として施設整備します。

また、アユは長期継代系(現在F55)が放流用種苗としての役割を終えたのに代わり、現在は「江戸川系ver.2」の生産に至っています。これは、江戸川河口由来のアユで、冷水病原因菌の人為感染試験で生き残ったものを親にした系統であることから、冷水病耐性を付与されているのが特徴です。近々、バージョンアップを図り、新たなブランドアユとして供給していく予定です。

他の事業も含め、今後も漁業団体や大学等と連携し、効果的な資源増殖技術開発、生物多様性保全、魚病対策、優良品種の開発、養殖魚の高付加価値化と生産効率化等に取り組んでいきます。

4月1日に職員の前で挨拶した際、伝えた事があります。それは、当時、私の上司だった方が、養魚雑誌にアユの種苗生産について連載していた締めくくりの言葉です。それは「優良な種苗を育て上げるコツを一つ。それは担当する、あるいは作業する人々のチームワーク(人の和)です。」これは種苗生産に限らず、全ての業務に通ずることだと私は思います。

群馬県水産業の持続的な発展に向け、職員一丸となり力を合わせて、関係者の皆様とともに頑張って取り組んでまいります。

(水産試験場 田中 英樹)

【特集】「超絶サーモンV3」の開発で知事表彰!

はじめに

群馬県では毎年「業績職員等表彰」という制度を通じて、有益な発明・研究や県政の振興に資する優れた業績を上げた職員や組織を表彰しています。この表彰は、「知事表彰」と「部局長等表彰」の2種類に分かれており、令和6年度には知事表彰14件、部局長等表彰28件が選ばれました。

その中で、水産試験場(川場養魚センター)は「群馬県産ブランド魚 超絶サーモンV3の開発」により、県内のブランド力および観光コンテンツの向上に大きく貢献するとして、知事表彰を受賞しました。

知事との懇談会

知事表彰の受賞に伴い、令和7年3月18日に群馬県庁舎31階「GINGHAM」で開催された知事と知事表彰受賞者との懇談会に、水産試験場を代表して阿久津場長(当時)および新井センター長が出席しました。懇談の場では知事より「とても美味しい魚で、ぜひ多くの人に味わってもらいたい」とのコメントをいただきました。

なお、水産試験場としての知事表彰受賞は、平成17年度の三年成熟系ニジマス「ギンヒカリ」、平成28年度の遊漁用ニジマス「ハコスチ」に続くもので、今回の「超絶サーモンV3の開発」によって通算3度目の受賞となります。

超絶サーモンV3とは

群馬県ではこれまで、付加価値の高いブランド魚の開発に積極的に取り組んできました。その成果として、三年成熟系ニジマスの「ギンヒカリ」や、遊漁用ニジマスの「ハコスチ」を生み出しました。そして、これらに続く第3のブランド魚として新たに誕生したのが、「超絶サーモンV3」です。

「超絶サーモンV3」は、ギンヒカリに続く食用サーモンとして開発されましたが、他のブランドサーモンと明確に差別化できるよう、独自のブランド戦略がとられています。最大の特徴は、身の色が白いということです。一般的なサーモンは、アスタキサンチンという天然色素を含む餌によって赤い身になりますが、超絶サーモンV3はあえてアスタキサンチンを含まない餌を使用することで、白く上品な身色を実現しました。

また、餌には一般的な配合飼料に比べて魚粉の使用を抑えた低魚粉飼料を採用しています。これにより、環境負荷の低減にも配慮した飼育が行われ、SDGsの観点からも注目されています。

こうした新ブランド魚の開発には水産試験場のほかに、知事をリーダーとする「G-アナライズ&PRチーム」の協力がありました。このチームは、群馬県産農畜産物の成分分析に基づき「強み」を見出し、それを効果的に発信することで、ブランド力の向上と生産振興につなげることを目的としています。このチームにより、得られた超絶サーモンV3の「強み」は後述の【水産行政から】をご参照ください。

これらの取り組みの成果により、他から抜きん出た品質を誇る第3のブランド魚として、令和6年10月31日に「超絶サーモンV3」が発表されました。

超絶サーモンV3は、これまでにない特徴をもった群馬県のブランドサーモンであり、ギンヒカリ、ハコスチとともに「超絶サーモン軍団」の一員として地域観光等と密接に結びつき、群馬県の魅力を高める地域特産品として大きく貢献していくことが期待されます。

(川場養魚センター 渡辺 峻)

【試験研究から】群馬県におけるアユ釣りの経済効果

はじめに

群馬県の県魚である「アユ」は、県内の清流に生息しており、釣りや食用として高い人気を誇る魚です。群馬県内の各河川には、年間約14トンのアユが放流されており、アユの友釣りをはじめとする遊漁等で多くの人々に親しまれています。そこで今回は、群馬県におけるアユ釣りから得られる経済効果や環境への効果について試算しました。

試験研究の具体的内容と結果

1 方法

(1)遊漁者の実態

2019から2023年度の群馬県内遊漁券販売数から、群馬県における1年間の延べアユ遊漁者数を試算しました。さらに、2005年に県が試算したデータを基に、アユ遊漁者の1回の釣行における消費額を必要となる道具など(おとりアユ、仕掛け、氷、飲食物等)から試算しました。

(2)群馬県への経済波及効果

アユ遊漁者の釣行1回当たりの消費額と年間の延べ遊漁者数に乗じて、アユ釣りで消費された額を求めました。これにより得られた消費結果と群馬県産業連関表・経済波及効果分析ツールを用いて、アユ釣り消費による群馬県への経済波及効果を算出しました。

(3)アユ釣りのレジャーとしての価値

2022年にFISH PASS (デジタル遊漁券)を購入してアユ釣りを行った遊漁者の情報を基に、トラベルコスト法を用いてアユ釣り一人当たりの消費者余剰(得られる満足感・価値の指標)を算出しました。また、年間の延べアユ釣り人数と消費者余剰を乗じて、アユ釣りのレクリエーション価値を試算しました。

(4)環境への効果

水産業には、富栄養化の原因となる過剰な窒素やリンを漁獲物として回収し、人間社会の物質循環を補完する「再資源化サイクル機能」があります。特に、アユは石に付着した藻類を餌とすることで、再資源化サイクル機能の高い魚種であると言われています。再資源化サイクル機能は、河川における環境負荷を軽減する点から、下水処理システムに代替しうる機能を有していると考えられています。

今回は、漁獲されたアユに含まれる窒素・リンを下水処理によって除去した場合に掛かる経費を、再資源化サイクル機能の貨幣価値として試算しました。

2 結果と考察

(1)遊漁者の実態

群馬県における1年間の延べアユ遊漁者数は42,794人と試算されました。アユ遊漁者の1回の釣行における消費額は、約6,471円/人でした。

(2)群馬県への経済波及効果

アユ釣り遊漁者数と上記の消費額から、アユ釣り消費額は2.77億円/年であり、群馬県への経済波及効果は以下のとおりになりました。

1.17億円 + 0.48億円 + 0.33億円 = 2.52億円/年

(直接) +(一次波及) +(二次波及) =(総合効果)

(3)アユ釣りのレジャーとしての価値

アユ釣り一人当たりの消費者余剰は、4,799円であり、レクリエーション価値は以下のとおりになりました。

42,794人/年 + 4,799円/人 = 2.05億円/年

(遊漁者数) +(消費者余剰) =(価値)

(4)環境への効果

アユ漁獲による河川からの窒素・リンの回収を下水処理の費用へ換算した額は、以下のとおりになりました。

34.4万円/トン + 38.8 トン/年※注 = 1,335万円/年

(浄化費用/漁獲量) +(漁獲量/年) =(貨幣価値)

※注 令和元年から5年の平均

(5)まとめ

群馬県におけるアユ釣りの経済波及効果、レクリエーション価値および再資源化サイクル機能の貨幣価値を算出した結果、アユ釣りの経済効果は4.7億円(2.52億円+2.05億円+0.13億円)であり、大きな利益をもたらしていることが明らかになりました。環境への効果として、アユは再資源化サイクル機能を果たすことに加え、川底の付着藻類を摂餌することで川底が磨かれた状態を作り、河川の美しい景観を保全するなど多面的な機能も有しているのです。

(生産技術係 齋藤 駿介)

【水産行政から】新ブランド魚「超絶サーモンV3」の特徴と今度の展望

今回は、令和6年度に発表した第3のブランド魚「超絶サーモンV3」について、その定義や特徴、今後の展望などを報告します。

超絶サーモンV3の定義は次の4つです。

- 群馬県水産試験場由来の「箱島系」と「スチールヘッド系」のニジマスを交配させた群馬県オリジナルニジマスであること。

- サイズの規定はなく、食用専用とすること。

- アスタキサンチン等の色揚げ成分を含む餌を与えず、白い身に仕上げること。

- 出荷の3か月以上前から低魚粉飼料を50%以上含む餌を与えること。

そして、この定義で飼育する超絶サーモンV3の肉質や味の特徴を把握するため、成分分析及び官能評価を実施しました。その結果は次のようになりました。

1 脂質含有量の分析

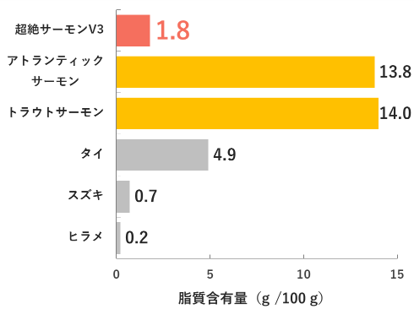

超絶サーモンV3の脂質含有量は、100グラムあたり1.8グラムとなり、一般に市販されているサーモンの値を大きく下回りました(図1)。

2 食感分析

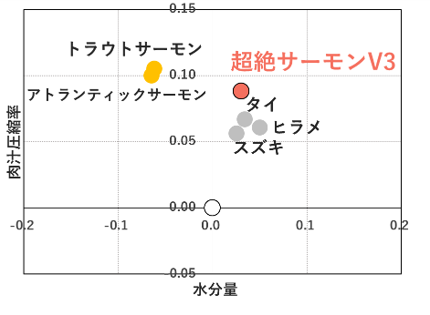

焼き調理した魚肉の水分量及び肉汁圧縮率の測定を行った結果を図2に示しました。超絶サーモンV3の水分量は一般的なサーモンより高く、タイ、ヒラメ、スズキなどの海産白身魚と近い値となり、海産白身魚のようなふっくらジューシーな食感であることが分かりました。

3 官能評価

焼き調理した超絶サーモンV3について、「脂っぽいにおいが控えめでスズキやタイのようなすっきりした匂いである。かつ、身の柔らかさを感じられ、うまみが口内に広がる。」という結果が得られました。

4 まとめ

以上の分析結果から、超絶サーモンV3は脂質含有量が少なくヘルシーで、加熱調理により柔らかくふんわりとした食感となり、海産白身魚と似た特徴を持つことが示されました。

令和6年10月31日の知事による名称発表後、超絶サーモンV3の供給を本格的に開始しました。県としては、「ギンヒカリ」「ハコスチ」「超絶サーモンV3」の3つのブランド魚を「超絶サーモン軍団」と称し、それぞれの特徴をPRしていく方針です。また、超絶サーモンV3の増産に向けて、担い手育成の支援や水産試験場の施設整備に取り組み、「超絶サーモン軍団」を群馬の魅力を高める地域特産品として広くPRしていきたいと考えています

(蚕糸特産課水産係 塩澤 佳奈子)

図1 脂肪含有量の分析結果

図2 食肉食感分析の結果

令和7年度職員の配置

- 場長 田中 英樹

- 次長 楠 由子

- 主席研究員 小林 泰彦

- 総務係 係長(次長兼務)、角田 ひろみ

- 水産環境係 係長 鈴木 究真、阿久津 崇、鈴木 紘子、小西 浩司

生産技術係 係長(主席研究員兼務) 、清水 延浩、齋藤 駿介、田島 稔明、高橋 伸幸 - 川場養魚センター センター長 新井 肇、星野 勝弘、渡辺 峻、井下 眞