本文

国指定重要文化財絵図:壬申地券地引絵図)

壬申地券地引絵図

明治4年(1871)に廃藩置県が行われ、群馬県が誕生しました。翌5年になると群馬県内は、大区小区制により22大区と247小区とが設定されました。同年には、土地所有権を示す地券を発行する為に、各町村に字(あざ)名、地目(ちもく)、反別(たんべつ)、所有者を記入した「地引絵図」の作成が指示されました。各町村は、所有者等を調べたものを絵図にまとめ、翌年に県に提出しました。明治5年は干支でいう壬申にあたることから「壬申地券地引絵図」といわれています。

文書館収蔵のこれらの地籍図は、約1200枚にもおよびますが、県内すべての町村の絵図が残されているわけではありません。しかし、これだけの数が原形のまま保存されているのは他に例をみないものです。

当館では、「壬申地券地引絵図」は大型である為、保存と閲覧の便を考慮して、マイクロフィルムにより複製し、現在はデジタル画像で公開しています。詳細な絵図は閲覧室のデジタル・アーカイブビューアーでご覧いただけます。このページでは、その一部について紹介をします。

【前橋市】

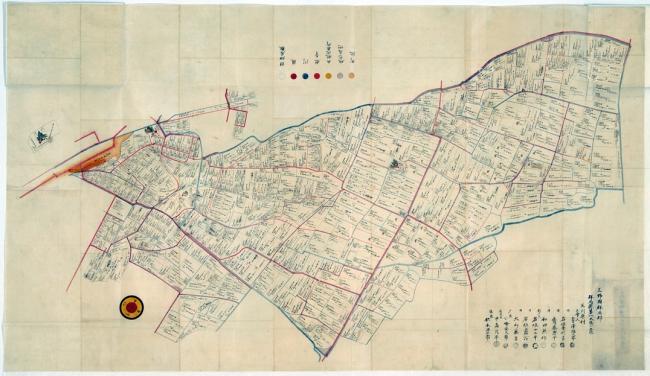

前代田村 (A0181AMA 文書番号10)

前代田村は現在の前橋駅のあたりから昌賢学園まえばしホール(前橋市民文化会館)のあたりにあった村です。村の北西側の北曲輪町に飛び地があり、絵図に描かれています。村の真ん中には旧前橋城から来て、玉村に続く道が描かれています。

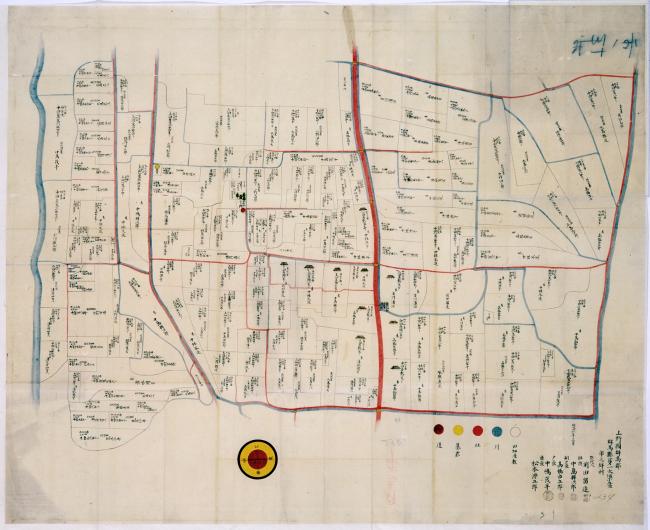

市之坪村 (A0181AMA 文書番号8)

市之坪村は現在の前橋市南町のあたりで、前代田村の南側になります。村の真ん中に玉村へ続く道が描かれており、南に位置する六供村へと続いています。南北に短く東西に長い村です。

市之坪の地名は残っていませんが、南町にある公園が「市之坪公園」「市之坪第2公園」として名付けられ、その名が引き継がれています。また、絵図に描かれている稲荷神社は、市之坪公園の南にある稲荷神社と推測されます。

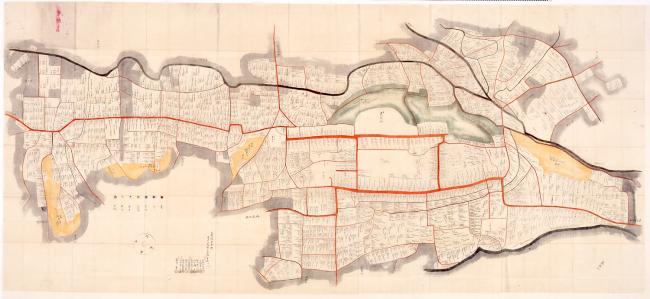

天川原村 (A0181AMA 文書番号12)

天川原村は現在の前橋市文京町から天川原町にかけての地域で、現在はけやきウォーク前橋があるあたりです。現在の前橋駅の東にいったところに位置している村です。北西側から南東側に向かって長く伸びていて、東は天川村、西北に前代田村、西に市之坪村があります。絵図の北側に松竹院や永寿寺が描かれていて、このお寺は現在もあります。また、群馬県立清陵高等学校の東側にある八幡宮も描かれているので、それらの寺や神社を目印として現在の地図と比較すると位置関係のイメージができてきます。

【高崎市】

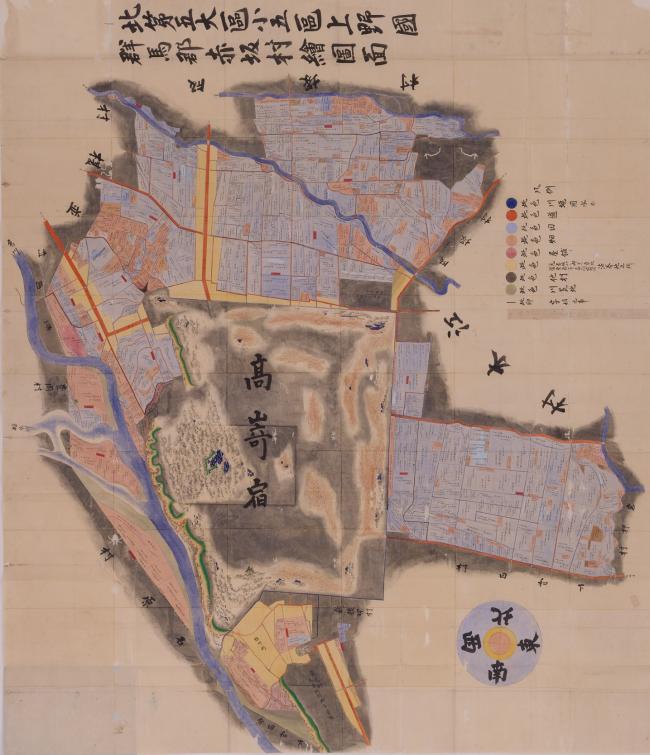

赤坂村 (A0181AMA 文書番号1446)

赤坂村は高崎宿(現在の高崎駅西口側)を囲むようにして村の区域が広がっています。昔の高崎は古くは「上野国群馬郡赤坂荘」と伝えられています。高崎城赤坂門の外坂は古くは赤坂と言っていたそうです。村の区域ですが、西側は烏川を渡った先にも存在していて、烏川と碓氷川が合流する地点の中州にも土地が存在していることがわかります。北は飯塚村、東は江木村、岩押村、下和田村と接しています。現在は住宅地として広がり田や畑は見られませんが、明治初期のころは高崎宿を外れると田が広がっていたことが分かります。

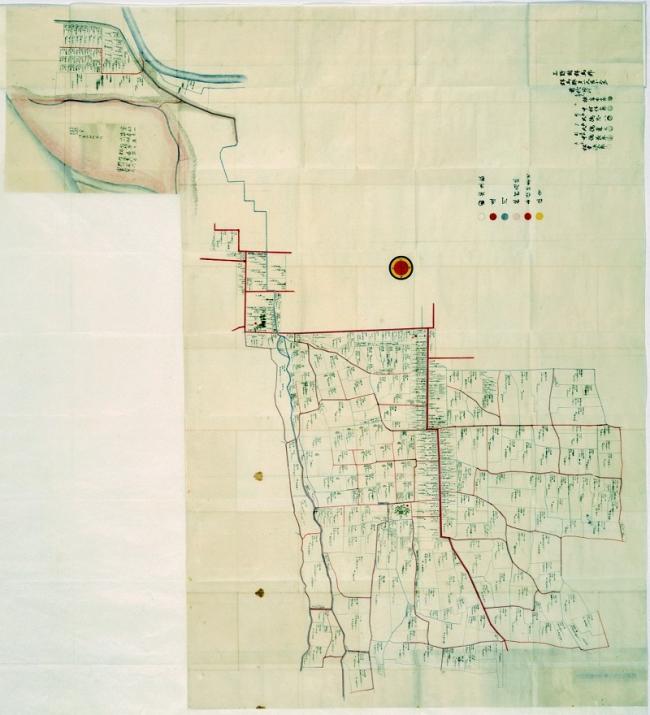

岩押村 (A0181AMA 文書番号127)

岩押村は現在の高崎駅東口から東へ少し進んだところで、現在の高崎市岩押町になります。村の南は現在のGメッセ群馬があるところです。この絵図は彩色が豊かで、土地の様子がよく分かります。現在は住宅街となっているところですが、明治初頭は村のほとんどが田や畑として利用されていたことが分かります。

江木村 (A0181AMA 文書番号129)

江木村は高崎駅東口の北東の方角にあった村で、現在の高崎市江木町にあたるところです。北側は現在の高崎工業高校の周辺、南側は高崎市立城東小学校の周辺です。村の中央、西の飯塚村の境から東の上大類村につながる道は前橋往還道です。村の中央やや西寄りには長野堰が見られ、飯塚村の境から南の高関村に向かって流れています。

【赤城神社(三夜沢)・赤城山】

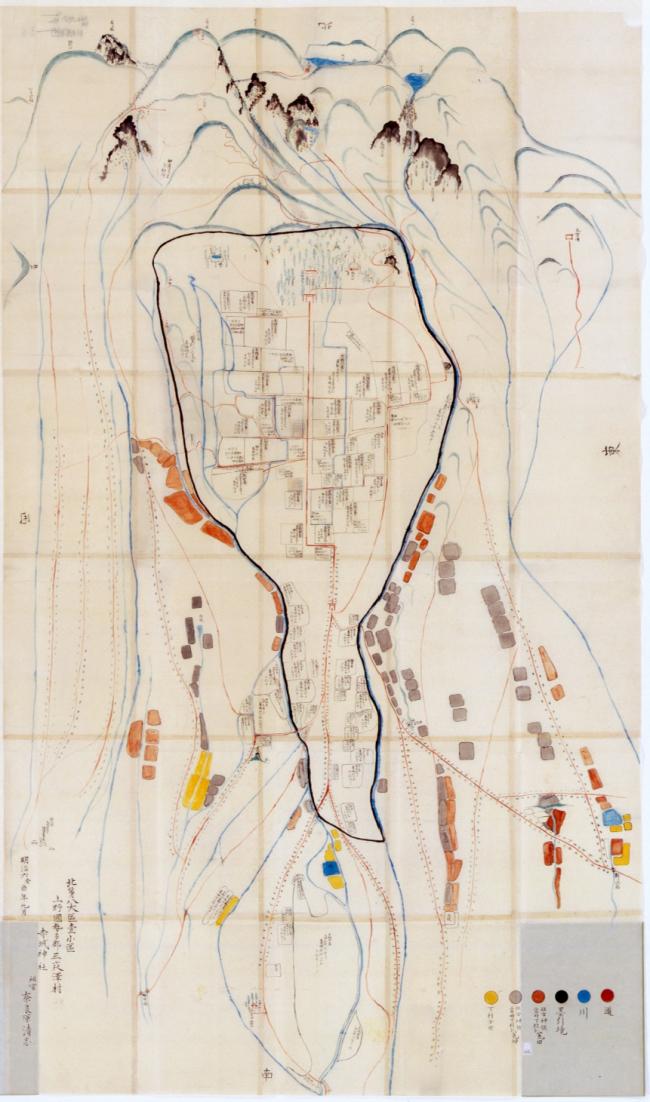

三夜沢村 (A0181AMA 文書番号625)

(高精細の画像を一部貼り合わせて加工し、北の部分を見やすくしたもの)

この絵図は、勢多郡三夜澤村のものです。現在の前橋市三夜沢町です。絵図の中央より少し上のところに三夜沢の赤城神社が描かれています。さらに北側を見ると赤城山(鍋割山・荒山・地蔵岳・長七郎山・黒檜山)と大沼・小沼を見ることができます。山頂には「大洞社」として昔の赤城神社をみつけることができます。また、赤城神社から赤城山に至る道をたどっていくと、小沼から流れ落ちる滝(滝沢の不動大滝)も描かれていて、とても興味深い絵図です

【榛名神社・榛名山】

春名山村 (A0181AMA 文書番号675)

(高精細の画像をトリミングして、榛名湖周辺を見やすくしたもの)

この絵図は春名山村のものです。はるなの表記が「榛名」ではなく「春名」だったことが分かります。榛名湖は「春名神湖」と表記され、湖の脇に現在の榛名富士が大きく描かれ、「富士山」と表記されています。絵図の中央部には榛名神社が描かれていて、境内を通過して榛名山へ道が向かっています。

【一之宮(貫前神社)】

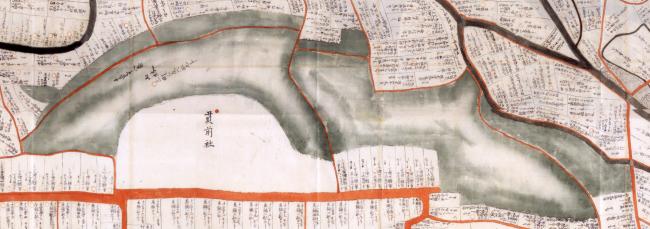

一宮村 (A0181AMA 文書番号506)

(高精細の画像をトリミングして、貫前社周辺を見やすくしたもの)

この絵図は甘楽郡一宮村のものです。上毛かるたの「ゆかりは古し貫前神社」で有名な貫前神社は上州一之宮であり、この絵図の中央に「貫前社」という文字を見つけることができます。北側は今と変わらず山林が広がっていることが分かります。南側にある東西の道が太く描かれていて、道沿いの家が整然と並んでいることが分かります。