本文

群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例について

1 条例制定の背景

目指すべき方向

全ての県民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障され、相互に人格と個性を尊重し合い、地域で支え合いながら安全にかつ安心して共に暮らす共生社会は、私たちが目指すべき社会です。

これまでの取り組み

群馬県は、障害者が将来に夢と希望を抱き、地域で安全にかつ安心して自分らしく自立して生活できる環境づくりを進めるため、障害者が地域で教育を受け、就労し、及び生活するための施策に取り組んできました。

差別のある現状

しかしながら、障害者が日常生活や社会生活において、障害を理由とする不当な差別的取扱いや社会における様々な障壁により、地域での自立した生活や社会参加を妨げられているなどの状況が、今なお、私たちの社会には存在します。

必要な取り組み

このような状況において、障害の有無にかかわらず、誰もが安全にかつ安心して共に暮らす共生社会を実現するためには、全ての県民が、障害を理由とする差別は障害者でない者も含めた全ての者に関係する問題であることを認識し、障害及び障害者に対する理解を深め、社会全体で障害を理由とする差別の解消に取り組んでいかなければなりません。

決意

こうした中、群馬県は、障害者の権利に関する条約、障害者基本法及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の理念にのっとり、全ての県民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すことを決意し、「群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」を制定することとしました。

この条例は、群馬県議会平成31年第1回定例会において、平成31年3月12日に可決され、成立しました。

2 施行日

平成31年4月1日。

ただし、次の規定は、同年10月1日。

- 障害を理由とする差別に関する事案の解決のための手続に係る規定(第12条から第16条まで)

- 群馬県障害者差別解消推進協議会に係る規定(第11条第3項、第17条から第23条まで)

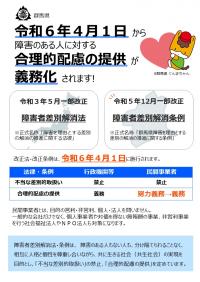

3 条例の一部改正

事業者による合理的配慮の提供を義務づける等のため、同条例の改正について群馬県議会令和5年第3回後期定例会に提案し、令和5年12月14日に可決され成立し、令和5年12月21日に公布しました。

改正後の条例は、令和6年4月1日から施行されます。

【印刷用】(チラシ)群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例一部改正 (PDF:320KB)

【テキスト】(チラシ)群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例一部改正 (Word:18KB)

4 条例の主なポイント

この条例の主なポイントは次のとおりです。

(条例の各規定については、こちらをご覧ください。→条例の規定について)

条例の基本理念(第3条)

障害を理由とする差別を解消し、共生社会を実現するにあたり、この条例の基本となる理念は次のとおりです。

- 全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること

- 合理的配慮をする必要があること

- 差別の多くが障害と障害者に対する誤解、偏見、理解の不足等から生じていることを踏まえ、障害と障害者に対する県民の理解を深める必要があること

- 全ての県民は、障害と社会的障壁に係る問題が、障害者でない者も含めた全ての者に関係する問題であることを認識し、その理解を深める必要があること

- .県、市町村、県民、事業者、国等の適切な役割分担、相互の連携と協働の下に行われる必要があること

県民の役割(第5条)

県民の役割

県民の役割として、基本理念に基づいて、次のことを行うことを努力義務として規定しています。

- 障害と障害者に対する理解を深めること

- 県と市町村が実施する施策に協力すること

- 障害者が必要な支援を求めやすい社会の実現に寄与すること

障害者の役割

障害者の役割として、次のことを行うことを努力義務として規定しています。

自らの障害の特性と必要な支援について、可能な範囲で周囲に伝えることにより、障害と障害者に対する理解の促進が図られるようにすること。

事業者の役割(第6条)

事業者の役割として、その事業を行うにあたり、基本理念に基づいて、次のことを行うことを努力義務として規定しています。

- 障害と障害者に対する理解を深めること

- 県と市町村が実施する施策に協力すること

- 障害者が必要な支援を求めやすい社会の実現に寄与すること

不当な差別的取扱いの禁止(第9条)

障害者に対して障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害することを、何人にも禁止しています。

不当な差別的取扱いは、社会を構成するすべての者同士の関係の中で問題となるものであることから、社会の中で活動する全ての主体に向けて、不当な差別的取扱いを禁止する規範(ルール)を示し、確認しています。

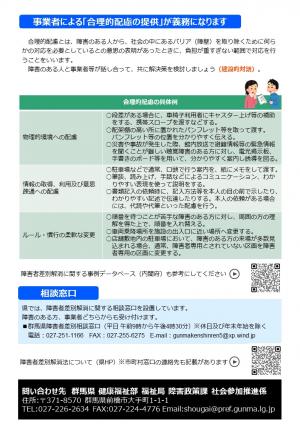

合理的配慮(第10条)

県と事業者の障害者に対する合理的配慮の提供について規定しています。

合理的配慮の提供は、県は法的義務、事業者は努力義務でしたが、改正障害者差別解消法との整合性を図るため、事業者においても法的義務となります。(改正条例の施行日は令和6年4月1日)

県

その事務、事業の公共性に鑑み、障害者差別の解消に率先して取り組む主体として、法的義務としています。

事業者

事業における障害者との関係が分野、業種、場面、状況によって様々であり、求められる配慮の内容、程度も多種多様であることから、努力義務としていましたが、改正条例では法的義務となります。

障害を理由とする差別に関する相談体制(第11条)

- 県は、障害者やその家族等からの障害者差別に関する相談に応ずるための窓口を設置します(平成28年4月に設置済み)。

- 県は、相談内容に応じて、相談者に対して助言や情報提供を行う他、関係者間の調整を行います。

- 県は、相談について、知事の附属機関である群馬県障害者差別解消推進協議会に助言を求めることができます。

障害を理由とする差別に関する事案の解決のための手続(第12条から第16条まで)

- 相談では解決を図ることができない、事業者による不当な差別的取扱いについて、障害者やその保護者は、県にあっせんの申立てをすることができることとしました。

- あっせんについては、知事の附属機関である群馬県障害者差別解消推進協議会で行います。

- 事案の当事者や関係者は、知事や群馬県障害者差別解消推進協議会の委員が行う事案に係る事実の調査に協力する義務があります。

- 事業者が正当な理由なくあっせん案を受諾しない場合や受諾したあっせん案に従わない場合は、知事は勧告、公表ができることとしました。

(あっせん、勧告、公表については、2019年10月1日施行となります。)

改正条例(令和6年4月1日施行)においては、あっせんの申立ての対象として、合理的配慮の不提供も追加されることとなります。

群馬県障害者差別解消推進協議会(第17条から第23条まで)

- 知事の附属機関として、群馬県障害者差別解消推進協議会を設置します。

- この協議会は、障害者又はその家族、障害者福祉事業者、学識経験者、事業者、関係行政機関等で組織します。

- 条例では明記していませんが、この協議会は、障害者差別解消法第17条に基づく障害者差別解消支援地域協議会に相当する機関です。

- この協議会は、障害者差別解消の解消の推進について知事に意見を述べ、障害者差別解消の取組について情報交換や協議を行う他、この条例の規定によるあっせんを行います(あっせんは、協議会の委員と専門委員で構成する合議体で行います)。

(群馬県障害者差別解消推進協議会については、2019年10月1日施行となります。)

共生社会を実現するための基本的施策(第24条から第30条まで)

共生社会を実現するために県が実施する基本的施策として、次の施策について規定しています。

- 啓発活動

- 人材の育成

- 教育

- 雇用及び就労の促進

- 情報の取得及び意思疎通の手段の確保

- スポーツ等への参加の促進

- 防災

4 条例の特徴

この条例の特徴となる規定は、次のとおりです。

基本理念(第3条)

県の考えとして合理的配慮をする必要があることを明記しています。

県民の役割(第5条)

障害者が支援を求めやすい社会の実現を規定しています。

障害者自身の取組を県民の役割として規定しています。

事業者の役割(第6条)

事業を行うに当たり、障害者が支援を求めやすい社会の実現を規定しています。

人材の育成(第25条)

県職員に限定しない人材育成を規定しています。

教育(第26条)

社会教育について規定しています。

5 「群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」全文

「群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」の全文は、こちらからダウンロードできます。ご活用ください。

- 群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(全文)(PDFファイル:150KB)

- 群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(全文)(Wordファイル:54KB)

- (改正後)群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(全文) (PDF:157KB)

- (改正後)群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(全文) (Word:22KB)

6 「群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例施行規則」について

あっせんの手続の詳細や、勧告や公表の内容、群馬県障害者差別解消推進協議会の議事、合議体の構成員等については、条例施行規則に定めています。

「群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例施行規則」の全文は、こちらからダウンロードできます。ご活用ください。

- 群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例施行規則 (PDF:102KB)

- 群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例施行規則(全文) (Word:29KB)

- (改正後)群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例施行規則(全文) (PDF:109KB)

- (改正後)群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例施行規則(全文) (Word:29KB)

7 条例の検討過程について

群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例の内容を検討するにあたり、当事者等で構成される群馬県障害を理由とする差別解消条例(仮称)検討会を設置してご意見を伺うとともに、パブリックコメントを実施しました。詳しくはこちらをご覧ください。