本文

RSウイルス感染症

群馬県内の流行状況

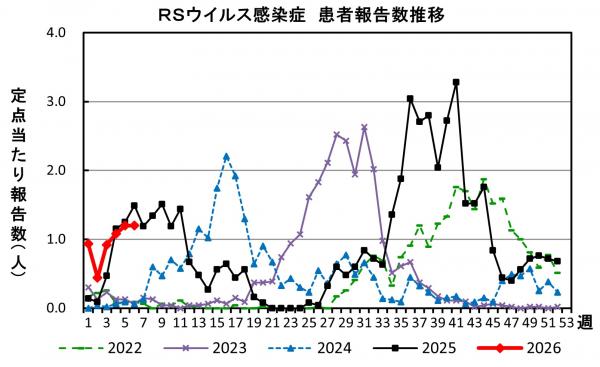

感染症発生動向調査では、RSウイルス感染症の患者は、例年、秋から春にかけて多くの報告がありますが、ここ数年は流行の時期が早まっています。

地域別・年齢別の詳しい患者報告数の情報はこちら:地域別・年齢別疾病報告状況

《グラフの説明》

- 縦軸(定点当たり報告数):1医療機関当たりの患者報告数。小児科定点医療機関(県内25ヵ所)からの1週間分の患者報告数を、その週に報告のあった定点医療機関数で割ったもの。

- 横軸(週):週対応表(国立健康危機管理研究機構)<外部リンク>

どんな病気?

呼吸器合胞体ウイルス(RSV)による呼吸器感染症です。

潜伏期間は2~8日で、主な症状は、発熱、上気道炎、下気道炎(気管支炎、細気管支炎、肺炎)などです。インフルエンザと同様に生涯にわたり何度も感染する疾患です。

特に6か月以内の乳児が生まれて初めてRSウイルスに感染すると、細気管支炎を引き起こしやすく、重症化(呼吸困難など)することもあります。

また、肺や心臓に基礎疾患のある乳幼児や、高齢者も重症化することがあります。特に、高齢者施設などでは、RSウイルス感染症の集団発生が問題となる場合があるため注意が必要です。

痰がからんだ咳、喘鳴(ぜんめい:ぜーぜーすること)、発熱などの症状があったら、早めに医療機関を受診して治療を受けましょう。

予防するには?

感染経路は、飛沫感染および接触感染です!

帰宅したときや鼻をかんだときには、手洗いを十分に行いましょう。

患者の鼻水や咳の飛沫物などには、RSウイルスが多く含まれているため、患者と接する保護者や医療スタッフは、特に注意が必要です。

ワクチンや予防薬を検討しましょう

50歳以上で重症化リスクが高いと考えられる方や60歳以上の方を対象としたワクチンがあります。また、生まれてくる子の予防を目的に妊婦に接種するワクチンがあります。

生後初めて迎えるRSウイルス感染流行期の新生児および乳児や、生後初回又は2回目のRSウイルス感染流行期の重篤なRSウイルス感染症のリスクをもつ新生児、乳児および幼児を対象とした予防薬があります。

リンク

- RSウイルス感染症に関するQ&A(厚生労働省)<外部リンク>

- RSウイルス感染症とは(国立健康危機管理研究機構)<外部リンク>

- RSウイルス感染症の届出基準(厚生労働省)<外部リンク>